Действие лазерного излучения разного спектрального диапазона на репродуктивную систему крыс

Подводя некоторые итоги изучения возможностей применения лазеров в медицине, следует обратить внимание на то, что большинство исследований терапевтического действия монохроматического излучения посвящено биологическим эффектам ГНЛ. Между тем, по мнению Н. Ф. Гамалеи значение спектральных характеристик излучения должно быть всесторонне изучено, поскольку длина волны играет определенную роль в особенностях биологического эффекта.

Однако остается неизвестным, в какой мере важна монохроматичность излучения, так как сравнительные исследования активности различных по спектральной широте участков крайне малочисленны. Нет данных о действии монохроматических участков красного диапазона спектра, лежащих по соседству с длиной волны излучения ГНЛ (620, 640 нм и т. д.). В то же время другие виды лазерного излучения, например синее, также проходят период апробации в медико-биологическом аспекте. Есть сведения о. перспективах применения этого типа излучения в онкологии (С. Д. Плетнев и др., 1978). Но такие данные пока малочисленны. Изучению возможностей применения газовых лазеров излучениями разного спектрального состава посвящены наши дальнейшие исследования.

Облучение влагалища крыс с помощью ГНЛ тина ЛГ-38 при мощности излучения около 50 мВт приводило к активации пролиферативных процессов в клетках эпителия влагалища (гипертрофия эпидермиса) и в гормонообразующих и гормонозависимых структурах – яичниках и матке. К окончанию курса облучения происходило возрастание содержания НК в цитоплазме и ядрах клеток эндометрия, в клетках гранулезной и текальной ткани наблюдалась тенденция к возрастанию числа примордиальных фолликулов.

В переднегипоталамическнх ядрах и аденогипофизе имели место признаки умеренной акселерации выведения нейросекрета в систему циркуляции, объемы нейронов увеличивались.

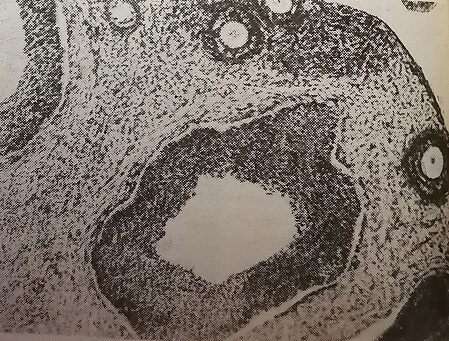

Рис. 5. Небольшая активация эндометрия полости матки при действии гелий-неонового лазера в течение 5 дней. Окраска гематоксилин-эозином.

Рис. 6. Резкая активация эндометрия полости матки и желез при действии гелий-неонового лазера в течение 5 дней. Окраска гематоксилин-эозином.

В сопоставлении изучалась биологическая активность излучения экспериментального гелий-ртутного лазера, работающего в импульсном режиме (6 кГц) с длиной волны 615 нм при мощности излучения ~50 мВт с учетом неизученности биологических эффектов его излучения исследования проводились более дробно: при однократном облучении в течение 3 мин при той же экспозиции ежедневно в течение 5 дней.

После курсового облучения клетки переднегипоталамичееких ядер были опустошены от ГПГ, вакуолизированы, резко увеличены в размерах, по ходу отростков выявлялись крупные гранулы и капли ГГВ. Эти изменения и характеризовали резкую акселерацию выброса нейросекрета в кровяное русло. В яичниках были расширены сосуды, количество элементов резко возрастало.

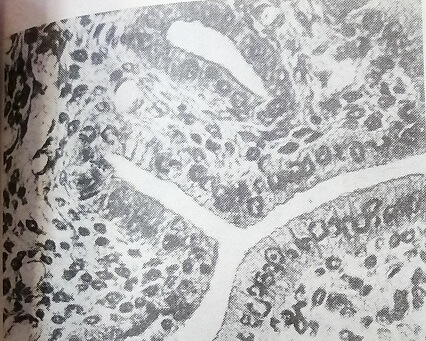

Рис. 7. Увеличение количества примордиальных и растущих фолликулов в яичнике при действии гелий-неонового лазера в течение 5 дней. Окраска гематоксилин-эозином.

Рис. 8. Гипертрофия гранулезной оболочки растущих фолликулов при действии гелий-ртутного лазера в течение 5 дней. Окраска гематоксилин-эозином.

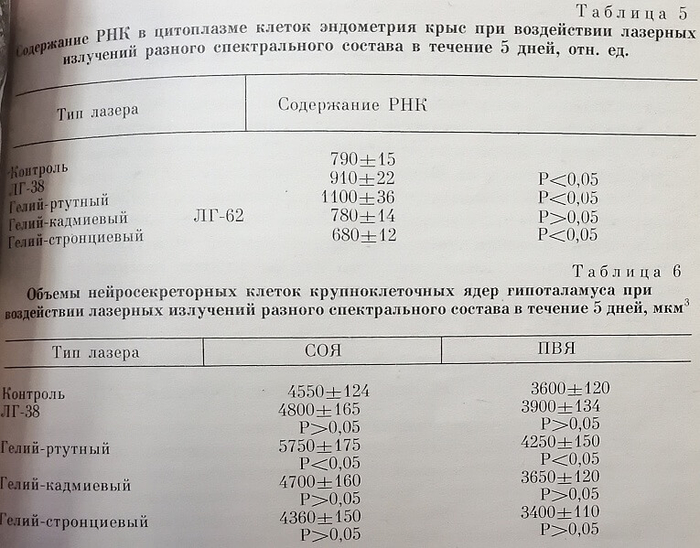

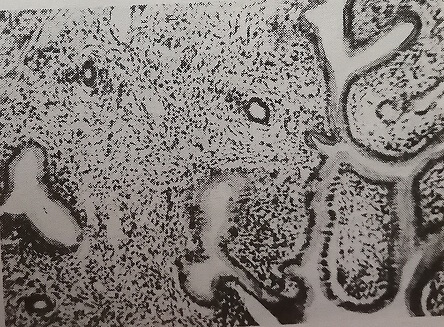

Анализ биологических эффектов воздействия ЛГ-62 с той же мощностью излучения показал, что после 5 сеансов в эпителии влагалища отмечалось полнокровие сосудов, гипертрофия «эпителия. Цитофотометрические показатели демонстрировали гипергормональную реакцию. В эндометрии возникала лезистоистозная гиперплазия с дистрофическими явлениями. Содержание РНК незначительно снижалось (табл. 5; рис. 9, 10).

Рис. 9. Развитие железисто-кистозной гиперплазии эндометрия при действии гелий-кадмиевого лазера в течение 5 дней. Окраска гематоксилин-эозином.

Рис. 10. Появление «активных» кист при действии гелий-кадмиевого лазера в течение 5 дней.

Окраска гематоксилин-эозином.

При воздействии гелий-стронциевого лазера, работающего в импульсном режиме (6 кГц), при длине волны 430,5 нм и той же средней мощности после окончания курса в половой системе крыс развивались структурно- функциональные изменения, которые могли быть расценены как угнетение активности специфических нейрогормоиообразующих зависимых структур. В овариально-маточном комплексе отмечалось резкое снижение содержания РНК, атрофия слизистой эндометрия, спазм капилляров (табл. 5). В яичниках появлялись кистозно-измененные фолликулы (рис. 11, 12). В цитоплазме нейронов крупноклеточных гипоталамических ядер происходило уменьшение количества вакуолей, объема клеток, что указывало на сниженную нейросекреторную деятельность.

Рис. 11. Атрофия эпителия слизистой полости матки при действии гелий-стронциевого лазера в течение 5 дней. Окраска гематоксилин-эозином

Рис. 12. Наличие больших атретических кист в яичнике крысы при действии гелий-стронциевого

лазера в течение 5 -10 дней. Окраска гематоксилин-эозином.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что используемые типы лазеров оказывают неоднородное воздействие на репродуктивную систему. Излучение ГНЛ индуцирует сравнительно мягкий физиологический эффект, характеризующийся акселерацией продукции гормонов, в то время как излучение других типов лазеров вызывает резкие структурно-функциональные сдвиги, в ряде случаев граничащие с патологическими.

Интерпретация наблюдаемых неоднородных реакций биологической си–стемы на лазерное излучение различного спектрального состава чрезвычайно сложна. Угнетающее действие фиолетового, и отчасти синего, спектра можно объяснить большей чувствительностью клеток к коротковолновому излучению. Кроме того, с уменьшением длины волны уменьшается коэффициент отражения тканей, в силу чего можно предположить, что доза поглощенной энергии при облучении гелий-строициевым лазером больше, чем при облучении гелий-ртутным и гелий-кадмиевым. Поэтому при равенстве мощностей генерации используемых лазеров эффективность воздействия фиолетового излучения могла быть выше и приводила к патологическим перестройкам в нейроэндокринных комплексах, воздействуя на них рефлекторно по афферентным путям от интерорецепторов влагалища.

Не исключена возможность того, что отмеченные тормозные изменения обусловлены двухфазной реакцией нейроэндокринных регуляторных механизмов на применяемое воздействие. Можно предположить, что после первой фазы, кратковременной и резкой, не зарегистрированной в наших исследованиях, развивались изменения, превышающие порог адаптации и детерминирующие подавленное функциональное состояние половой системы. Анализируемые морфологические материалы, полученные в один и тот же срок, могли соответствовать различным фазам реакции организма на лазерное воздействие. В таком случае длительность фаз возбуждения и торможения гормональной продукции неодинакова и их временные соотношения зависят от параметров используемого излучения.

Сравнивая наблюдаемые реакции биологической системы на применяемый фактор, можно предположить значительную физиологическую активность монохроматического излучения с длиной волны 615 нм, генерируемого в импульсном режиме как более сильного раздражителя рецепторных окончаний во влагалище, чем излучение в непрерывном режиме. Поэтому принципы работы с этим лазером должны быть иными, чем с ГНЛ. Установленные факты имеют значение для раскрытия проблемы изучения биологического действия монохроматических участков красного диапазона спектра, лежащих рядом с длиной волны излучения ГНЛ. Наблюдаемая большая эффективность при меньшей затрате времени для облучения может быть основанием для проведения дальнейших исследований по выяснению возможностей использования этого лазера в лечебной практике.

Изыскание путей применения лазеров с излучением в фиолетовой области спектра требует проведения дальнейших исследований.Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили установить определенную биологическую активность лазерного излучения, приходящегося на фиолетовую, синюю и оранжевую область лазера, и сравнить ее с активностью наиболее широко используемого в настоящей время в терапевтических целях гелий-неонового лазера. Зарегистрированные биологические закономерности в реакциях половой системы на различные лазерные излучения могут способствовать разработке тактики их использования в клинике и должны учитываться при анализе механизмов взаимодействия лазерного излучения с биологическими объектами.