Изменение функционального состояния эпифиза при воздействии излучения ГНЛ на репродуктивную систему крыс

Использование лазеров как физиотерапевтического средства диктует необходимость подробного изучения влияния монохроматического излучения на функциональное состояние различных нейроэндокринных комплексов, участвующих в регуляции менструального цикла. В этом плане значительный интерес представляет исследование реакций пинеальнои железы на применяемое воздействие как органа координирующего специфическую гонадотропную активность гипоталамуса. Этот тип биологического воздействия наиболее отчетливо проявляется в условиях экстремальных факторов.

На основе полученных результатов нами сделана попытка идентификации функционального состояния эпифиза оптико-структурным анализов Критерием активности пинеальной железы служили наполнение цитоплазмы пинеалоцитов гомориположительным и гомориотрицательным веществом и нуклеиновыми кислотами, а также количество вакуолей, отражают выведение этих веществ из клеток. Использование такого методического приема было обусловлено сведениями о том, что гомориположительный материал в эпифизе может быть ответственным за секрецию гормонов пинеалоцитами.

В результате исследований было выяснено, что в контрольной группе крыс при всех способах окраски в эпифизе выявлялись два типа клеток: лишние и светлые. Светлые клетки больше располагались в центре железы, до периферии органа. Цитоплазма пинеалоцитов слабо вакуолизировaлacь и давала диффузное окрашивание РНК. Контуры ядер нечеткие, в кариоплазме отмечалось небольшое содержание ДНК, 2-3 ядрышка при окраске по Фельгину. При окраске по Габу в цитоплазме пинеалоцитов на фоне розового окрашивания (гомориотрицательного вещества – ГОВ) выявлялись отдельные пылевидные фиолетовые гранулы. Капилляры и микрососуды эпифиза умеренно расширены, их плотность была большей на периферии органа. Перикапиллярные пространства содержали умеренное количество гомориположительного вещества (ГПВ).

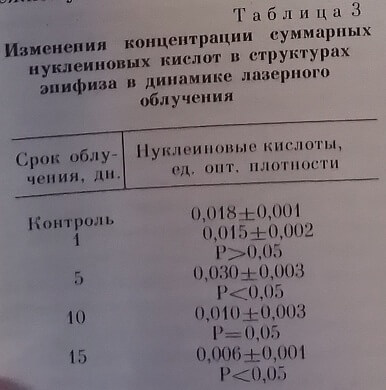

Во второй группе крыс после одноразового облучения существенных зменений в структурной организации эпифиза не наблюдалось. Не было достоверных изменений и в данных кариометрии. В третьей группе (5 дней облучения) обнаружены существенные перестройки в структурной организации эпифиза. Облучение производилось при параметрах, указанных ранее. При окраске по Поленову – Габу выявлено накопление ГПВ в соединительно-тканных прослойках и перикапиллярных пространствах. Эти реакции наблюдались больше по периферии железы, в районе краевых синусов. Концентрация суммарных нуклеиновых кислот в структурах эпифиза достоверно увеличивалась (табл. 3).

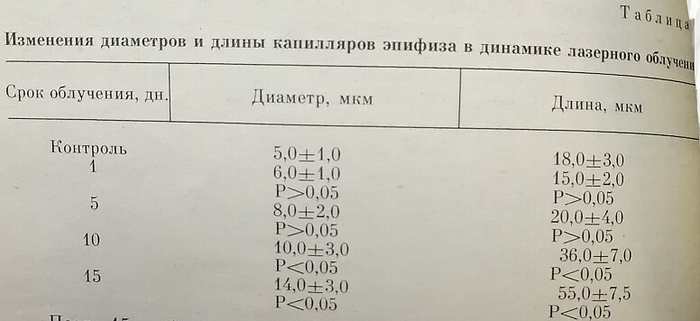

Объем эпифиза, цитоплазмы пинеалоцитов и ядер значительно уменьшался. Плотность вакуолей в пинеалоцитах, средняя ширина и длина капилляров достоверно не изменялись (табл. 4). Такая морфологическая картина оценивалась нами как накопление, депонирование НК и ГПВ в структурах пинеальной железы.

У крыс после 10 дней облучения несколько ослабевала окраска ГПВ в соедииительно-тканных прослойках и перикапиллярных пространствах. Иинеалоциты по-прежнему были слабо окрашены, по Поленову. Концентрация нуклеиновых кислот в клетках несколько уменьшалась.

После 15 дней облучения морфологическая картина существенно изменялась. Резко ослаблялась окраска ГПВ в соединительной ткани ЧН капиллярных пространствах, но несколько усиливалось розовое окрашивание ГОВ пинеалоцитов. Средняя концентрация нуклеиновых кислот в структурах эпифиза увеличивалась в три раза. Резко увеличивался объем эпифиза, цитоплазмы и пинеалоцитов. В 1,5 раза расширялся диаметр капилляров и в три раза длина сосудистого русла. Такая гистохимическая картина идентифицировалась как значительная активизация секреторной функции железы.

Можно заключить, что при активации рецепторов влагалища лазерным излучением пинеальная железа реагировала фазными изменениями структур в зависимости от длительности облучения. На 5-й день воздействия в эпифизе, очевидно, развивалось торможение функции, а на 10–15-й день, наоборот, активация ее. При этом следует подчеркнуть, что наиболее выраженная реакция в обеих фазах наступала со стороны трофически-транспортного компонента (отростки клеток, нерикапиллярные пространства).

Возможно, это является проявлением общей закономерности реагирования эндокринных органов на стрессорные воздействия, где транспортно-трофические компоненты, обладая рецепторами к гормонам, определяют возможность передачи специфического сигнала через эти структуры. Наибольшая активность периферической части эпифиза, особенно краевых синусов, где канальцевая система наиболее развита, была отмечена Л. Л. Хелимским (1969).

Данные коррелируют с результатами В. И. Грищенко (1979), в которых было показано в клинических условиях, что лазерная терапия при дисфункциональных маточных кровотечениях в течение 6–8 дней обеспечивает снижение продукции мелатонина, тем самым способствуя восстановлению продукции гипоталамических нейрогормонов, что в конечном счете приводит к восстановлению менструальной функции.