Основы гомеостаза организма человека

Для правильного понимания сложного механизма регуляции функций женского полового аппарата необходимо совершить предварительный экскурс в физиологию организма человека. Центральная нервная система составляет вместе с системой эндокринных желез нераздельный регуляционный аппарат всего организма. Эндокринные железы, подчиненные центральной нервной системе, представляют собой ее гуморальное дополнение.

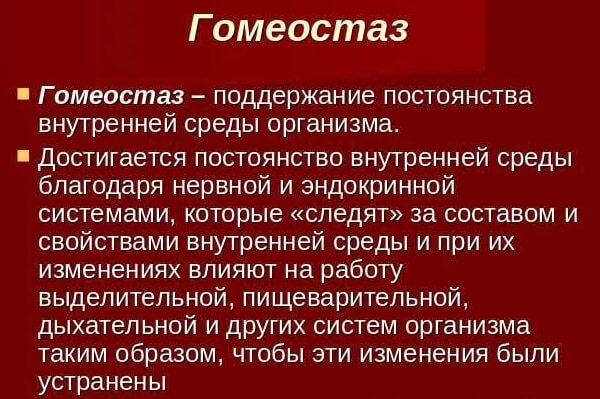

Накапливаясь в клетках железистой ткани, гормональный секрет выходит из этих клеток под влиянием нервных импульсов и поступает в кровь. Гормоны способствуют установлению необходимого равновесия в организме и, сохраняя его функциональное единство, являются важным компонентом механизма гомеостаза. Периферическая и центральная нервная регуляция позволяет организму мгновенно приспосабливаться к самым разнообразным и неожиданным ситуациям.

С этой точки зрения можно выделить три категории эндокринных желез: 1) параневральные железы: задняя часть гипофиза и надпочечники (мозговое вещество); 2) эндокринные железы, непосредственно регулируемые гипоталамо-гипофизарной системой (половые, щитовидная, надпочечники – кора); 3) прочие эндокринные железы (паращитовидные, клубочковая зона надпочечников, поджелудочная железа). Воздействие центров гипоталамуса на эти железы происходит или через центральную нервную систему, или путем выделения нейрогормонов через ножку гипофиза, чем стимулируется выделение аденогипофизарных тропных гормонов. Функция этих желез непосредственно зависит от содержания ряда метаболитов в крови, как, например, глюкоза для поджелудочной железы, водно-натриевое равновесие – для надпочечников, кальциево-калиевое равновесие для паращитовидных желез и т. д.

Не являясь ферментами, гормоны все же обладают способностью регулировать химические процессы что оказывает большое влияние на метаболизм, иммунитет и сопротивляемость организма.

Гипоталамо-гипофизарная система регулирует функции половых желез с помощью гонадотропных гормонов, а также импульсов, идущих по нервным путям. Существует также взаимосвязь телами сзади, а по сторонам они определяются зрительным трактом. Впереди маммиллярных тел выступает вниз дно третьего желудочка в виде серого бугра. Этот выступ переходит далее в воронку, а затем – в гипофизарную ножку и далее – в заднюю долю гипофиза.

Строение гипоталамуса чрезвычайно сложно; его серое вещество расположено вокруг полости третьего желудочка, а нервные клетки группируются в ядрах (у человека их насчитывается 32 пары). Передняя доля гипоталамуса связана с парасимпатическим отделом нервной системы, а задняя – с симпатическим.

Гармоническая функция всех этих органов является особенно важной в период полового созревания. Выяснение взаимосвязей между гипоталамусом и гипофизом позволяет рассматривать их как монолитную церебрально-железистую систему, в которой можно выделить три формации: гипоталамус, заднюю и переднюю доли гипофиза.

Строение и функция гипоталамуса

Необходимо вкратце остановиться на строении и физиологических особенностях гипоталамуса. Гипоталамус является частью диэнцефального отдела мозга. Границы его тянутся от зрительной хиазмы спереди, заканчиваясь маммиллярными.

Часть аксонов гипоталамо-гипофизарного пучка, спускающегося в нейро-гипофиз, отдает ветви к капиллярам первичного сосудистого сплетения портальной системы, кровоснабжающей переднюю долю гипофиза. Благодаря этому анатомическому строению возможно как чисто нейрогенное, так и гуморальное воздействие гипоталамуса на гипофиз. Как ныне установлено, гипоталамус входит в состав ретикулярной формации ствола головного мозга, благодаря чему воздействия, направленные на ретикулярную формацию, могут оказывать влияние и на функции гипоталамуса.

Принято различать два вида гипоталамических секретов, влияющих на гормонообразовательные функции гипофиза: одни называются рилизинг-факторами (Realising-Factors – RF) в силу способности стимулировать отдачу гипофизарных гормонов; другие названы угнетающими (ингибирующими) факторами flnhibiting-Factors – IF), способными ослаблять отдачу гипофизарных гормонов.

Хотя до сих пор точный химический состав гипоталамических секретов установлен, доказана их белковая природа. Несмотря на ничтожно малые количества этих веществ, уже разработаны способы определения рилизинг-Лактора ФСГ, активизирующего отдачу фолликулостимулирующего гормона и оказывающего стимулирующее воздействие на развитие фолликулов в яичнике Равным образом, разработаны способы определения лютеинизирующего лизинг-фактора, усиленное выделение которого происходит в диэстральной фазе, способствуя подготовке овуляции. Установлено, что между лютеинизирующей функцией гипофиза и стимулирующей активностью гипоталамуса существуют обратные связи, вследствие чего накопление ЛГ ведет к уменьшению секреции его рилизинг-фактора.

Как указывает Б. В. Алешин, регуляция гонадотропных функций обеспечивается взаимодействием нескольких соподчиненных гипоталамических образований (ядер гипоталамуса), которые могут оказывать то стимулирующее, то угнетающее воздействие (посредством нейрогенных и гуморальных факторов). Воздействие гипоталамуса на гипофиз осуществляется, в основном, гуморальным путем через нейросекреты, продуцируемые преимущественно вентромедиальными зонами гипоталамуса и скапливающимися в медиальной эминенции (возвышении) воронки гипофиза.

Циклический характер гонадотропной функции гипофиза у женских особей зависит не от половой специфичности его, а от половой дифференцировки гипоталамуса – основного регулятора секреции гонадотропных гипофизарных гормонов. Доказано, что половые гормоны (эстрогены, прогестерон и его метаболиты) могут положительно влиять на выделение ЛГ из гипофиза. Этим определяется положительная обратная связь, имеющая важное значение в осуществлении циклической секреции гонадотропинов. В то же время имеются безусловные доказательства того, что половые гормоны тормозят секрецию гонадотропинов, в том числе ЛГ, т. е. осуществляют обратную отрицательную связь.

Это кажущееся противоречие вполне устранимо, если допустить, что обе формы секреции гипофиза – тоническая и циклическая – по-разному регулируются со стороны половых гормонов. Тоническая секреция ЛГ регулируется на основе обратных отрицательных связей на базе тормозного влияния эстрогенов и прогестерона на гонадотропную функцию гипофиза. Предовуляционное выделение гонадотропинов, связанное с быстрой мобилизацией ЛГ, контролируется обратной положительной связью, в основе чего лежит стимулирующее действие женских половых гормонов на секрецию ЛГ (П. А. Вундер). Передний гипоталамус (преоптическая зона), контролируя циклическую секрецию ЛГ, осуществляет обратную положительную связь со стороны эстрогенов, в то время как область среднего гипоталамуса, контролируя тоническую секрецию ЛГ, способствует реализации обратной отрицательной связи, а именно – под влиянием эстрогенов происходит сдерживание тонической секреции ЛГ.

Овуляция является результатом взаимодействия центров циклической и тонической секреции гонадотропинов. В основе регуляции гонадотропной функции гипофиза лежит выработка особых веществ, попадающих в его портальную систему. Эти нейро-гуморальные вещества названы, как уже упоминалось, ФСГ и ЛГ рилизинг-факторами, т. е. высвобождающими веществами. Длительное воздействие эстрогенов вызывает падение содержания ЛГ в гипофизе. Указанные рилизинг-факторы не идентичны, хотя оба вырабатываются в срединном возвышении гипоталамуса. Доказано, что ФСГ тормозит выделение ФСГ–РФ; следовательно, они образуют саморегулирующуюся систему, определяющую концентрацию ФСГ в крови. Считается доказанным существование ультракороткой обратной связи, т. е. способности рилизинг-фактора ФСГ – влиять на собственную продукцию гипоталамуса.

Гипофиз способен выделять третий гонадотропин – лютеотропин (ЛТГ) – активатор функции желтых тел, также регулируемый гипоталамическим нейрогуморальным механизмом, причем гипоталамус оказывает постоянное тормозное влияние на способность гипофиза выделять ЛТГ.

В основе действия рилизинг-фактора (РФ) ФСГ лежит синтез особого белка, способствующего выделению этого вещества благодаря лизису гранул, содержащих запасы ФСГ, или ускорению транспорта гормона через клеточные мембраны. Механизм действия ЛГ-РФ, по-видимому, другой; по ряду данных циклический адонизин-монофосфат (АМФ) является внутриклеточным медиатором в действии ряда гормонов, в частности ЛГ, а также соматотропного и тиреотропного гормонов. Имеются основания для предположения, что влияние ФСГ-РФ на секрецию ФСГ из гипофиза также происходит путем мобилизации циклического АМФ.

Реализация гипоталамического влияния на периферический эндокринный аппарат в отношении действия на гонады в основном осуществляется трансгипофизарно, но возможна и парагипофизарная передача гипоталамических импульсов к периферическим эндокринным железам.

Гипофизарно-яичниковые взаимоотношения, осуществляемые преимущественно трансгипофизарно, при ведущей роли гипоталамуса, характеризуются тем, что до периода полового созревания яичники осуществляют так называемую базальную секрецию эстрогенов; количество последней не изменяется циклически, что зависит от наличия базальной секреции аденогипофизом ФСГ и ЛГ. По достижении же половой зрелости яичники продуцируют эстрогены и прогестерон в колеблющихся количествах, в соответствии с фазами развития фолликула и желтого тела.