Экспериментальная терапия модели дистрофии половых органов крыс излучением ГНЛ

В предыдущих исследованиях нами показано, что применение обусловлено при патологических состояниях репродуктивной системы сопровождаемых гипоэстрогенным фоном, дистрофическими изменениями в половых органах. Поскольку в дальнейшем мы предполагаем использование ГНЛ в терапии гинекологических заболеваний женщин пожилого возраста, страдающих указанными расстройствами, решено было изучить вопросы экспериментальной терапии модели дистрофии половых органов крыс более подробно с помощью функционально-морфологических приемов.

С учетом специфики возникновения этого заболевания, в поисках его адекватной экспериментальной модели мы остановились на способе индуцирования соответствующего морфо-функционального изменения овариально-маточного комплекса животных путем их содержания в условиях временной гипокинезии в сочетании с безводной диетой. Несколько слов об этой модели.

Как известно, производственные операции, связанные с длительным пребыванием женщин в статическом положении, являются предрасполагающим условием для возникновения различных патологических состояний в эндокринной системе. Патогенез половых нарушений у женщин, ведущих адинамичный образ жизни, мало изучен. Вероятно, это связано с тем, что патофизиология длительной гипокинезии, которая очень широко изучается в последние годы, главным образом рассматривается в плане исследования изменений мышечной деятельности, энергетического и минерального баланса.

Из вышесказанного следует, что патология репродуктивной системы у женщин, ведущих адинамичный образ жизни, может быть обусловлена только застоем крови в органах малого таза. Возможно, она является следствием центральных эндокринных сдвигов, вызванных адаптационно-компенсаторными реакциями организма по мере приспособления к вынужденным условиям проживания.

В пользу этого предположения свидетельствуют относительно немногочисленные экспериментальные данные, характеризующие функциональное состояние половой системы животных и их репродуктивную деятельность на фоне длительной гипокинезии. Эти сведения неоднородны. Е. А. Строганова (1972) обнаружила снижение веса потомства самок крыс, находящихся во время беременности в стесненных условиях существования. Изменения в весе поколения обусловливались общим нарушением всех пластических процессов в организме самки. Это было показано и в исследованиях Н. В. Федорова (1978), продемонстрировавшего, что у искусственно обездвиженных крыс снижается синтез белков.

В нашей работе на основании проведенных экспериментов при гипокинезии крыс в тканях яичников и латки отмечена своеобразная стадийность происходящих изменений. На 4-й день наблюдения они характеризовались повышенной функциональной активностью яичников с явлениями некоторой гипертрофии гормонопродуцирующих и гормонозависимых структур. Вторая стадия наступала к 36-му этапу гипокинезии и отличалась явлениями стабилизации процессов в этих структурах.

Отреченная фазность была выявлена с помощью количественных гистохимических методов. Индикаторы белкового метаболизма коррелировали с характером гормонопоэза в гонадах, причем в большей мере подвергалось изменениям содержание SH-групп белков, как более чувствительный показатель функциональной лабильности органа.

А. Ф. Богомолов и О. В. Иванова (1982) при более длительной гипокинезии крыс (до 60 сут) в гистологическом исследовании отмечали в яичниках грубые изменения, выражавшиеся в отеке стромы, лимфостазе, генеративных элементов.

Учитывая центральный принцип регуляции яичников, можно утверждать что описанные в приведенных работах структурно-функциональные изменения имели вторичный характер.

В результате длительной гипокинезии, сопровождавшейся диетой с ограниченным потреблением воды, нами было обнаружено, что масса крыс незначительно отставала от контрольной.

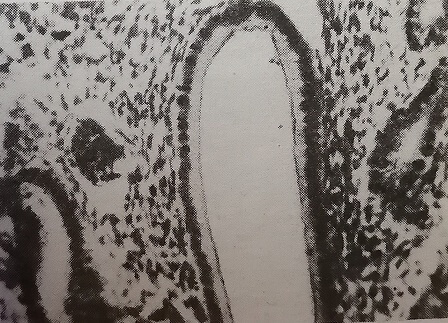

При микроскопическом исследовании гонад и эндометрия матки были обнаружены некоторые особенности. Атретические фолликулы характеризовались многослойной гранулезной оболочкой с явлениями пикноза и кариорексиса ядер. Молодых желтых тел не выявлялось, дифференцировались лишь старые желтые тела с явлениями обратного развития и лютеинизации гранулезных клеток. В отдельных желтых телах среди лютеиновых клеток появлялись мелкие полости. Наблюдалось расширение кровеносных и лимфатических капилляров, особенно в пределах мозгового слоя яичника. В эпителиальных клетках гранулезы фолликулов выявлялось разнообразие в окрашивании ДНК-ядер. Некоторые из них содержали большое количество вещества, другие, наоборот вакуолизировались, образовывали крупные неокрашенные пустоты. В эндометрии количество маточных крипт и размеры трубчатых желез уменьшались. Наблюдалось уплощение призматических клеток и появление атрофичных изменений покровного эпителия. Размеры матки уменьшались.

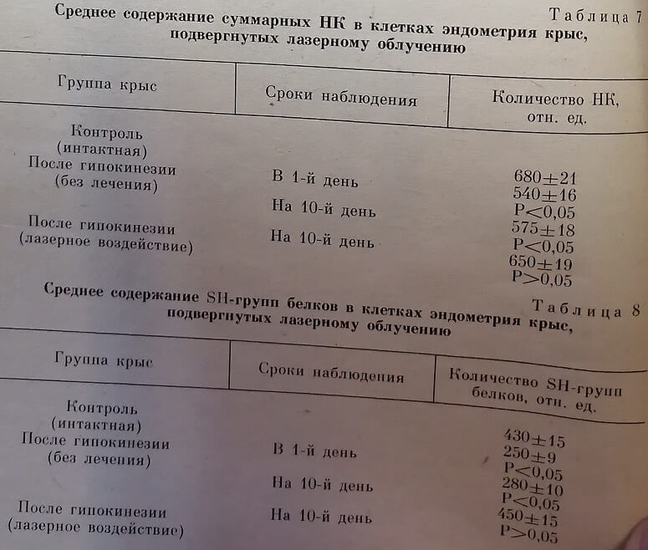

Для тщательного изучения динамики патогенетических сдвигов дополнительно, более тонкими гистохимическими методами были исследованы клеточные структуры эндометрия и стероидогенезные оболочки фолликулов яичников подопытных крыс. С целью выявления более чувствительного индикатора реакции гормонообразующих и гормонозависимых структур на применяемый физический фактор нами рассматривались в порядке сравнения два показателя белкового метаболизма и нуклеиновые кислоты и SH-группы белков. После цитофотометрических исследований обнаружено, что содержание суммарных нуклеиновых кислот и SH-групп в клетках оболочек фолликулов и эндометрии при гипокинезии снижалось. Резкие изменения наблюдались в динамике SH-групп.

Во влагалище, в рыхлой соединительной ткани, обнаруживалось распространенное венозное полнокровие, неравномерно выраженный отек стромы с появлением в ней инфильтратов, утолщение рогового слоя и эпителия в целом.

Таким образом, наблюдаемая морфологическая картина демонстрировала начальные атрофические нарушения в овариально-маточном комплексе крыс снижение гормональной продукции яичников. Аналогичная картина описывалась М. И. Штембергом (1980) при морфологической характеристики дистрофических процессов вульвы у женщин климактерического возраста. По его данным, развитие этого процесса вследствие диэнцефальных настроек отличается определенной стадийностью патогистологических явлений. В первую очередь преобладают явления отека, гиперемии, которые в дальнейшем сменяются склеротическими изменения – гиперкератозом, дистрофическими поражениями кожи и слизистой. Получив модель гипотрофии половых органов крыс при явлениях сниженной функции яичников, мы сочли возможным считать ее адекватной имитацией крауроза вульвы у женщин приступили к разработке приемов экспериментальной терапии с помощью ГНЛ.

Рис. 13. Развитие атрофических изменений в слизистой матки. Окраска гематоксилин-эозином

Рис. 14. Уменьшение высоты призматического эпителия полости матки

Крысы были разделены на две группы. Одна после гипокинезии осталась интактной, другая была подвержена облучению ГНЛ типа ЛГ-38. Воздействие на зону входа во влагалище осуществлялось ежедневно в течение 10 дней.

При морфологических исследованиях влагалища после серии сеансов облучение ГНЛ никаких деструктивных поражений слизистой не выявлено. В клетках эпителия усиливалась реакция на гликоген, возрастал слой эпителиальных клеток. Эти явления демонстрировали стимуляцию биосинтетической активности в эпителии влагалища как за счет местного влияния излучения, так и, видимо, в результате общих гормональных перестроек, сопровождающихся функционально-морфологическими изменениями в периферических гормозависимых органах.В яичниках и матке крыс контрольной группы восстановление функционально-морфологических характеристик происходило по той же схеме, но более замедленно (табл. 7, 8).

Таким образом, экспериментальная лазерная терапия моделируемых патогистологических изменений в репродуктивной системе крыс оказалась эффективной и положительно повлияла на восстановление сниженной функциональной активности. Поскольку индуцированные нарушения были похожи на начальные стадии крауроза, описанные в морфологических исследованиях М. И. Штемберга (1980), мы сделали вывод о целесообразности исследования этого физиотерапевтического приема на ранних этапах этого заболевания в клинических условиях.

Проведенные исследования функционально-морфологических перестроек в репродуктивной системе крыс под влиянием лазерного излучения наметили основные направления применения этого физиотерапевтического приема в гинекологической практике. Пользуясь полученными результатами, мы продолжили изучение механизмов терапевтического действия излучения ГНЛ на двух группах больных: женщин, страдающих дисфункциональными маточными кровотечениями и дистрофическими процессами наружных половых органов (крауроз и лейкоплакия вульвы).