Механизм лечебного действия физических факторов в физиотерапии

Воздействие всех физических факторов на организм женщины начинается на молекулярном уровне. При взаимодействии электронов и атомных ядер с рецептором-мишенью (макромолекула живого субстрата) происходят изменения электропроводимости, проницаемости и рецепции мембран, концентрации и транспорта ионов. Большую роль играет влияние физических факторов на свободные радикалы и электронно-возбужденные состояния [Журавлев А. И., 1974], свободные формы биологически активных соединений [Улащик В. С., 1980]. Прглощенная живыми тканями физическая (электрическая, механическая, магнитная, лучевая и др.) энергия преобразуется в биологические реакции.

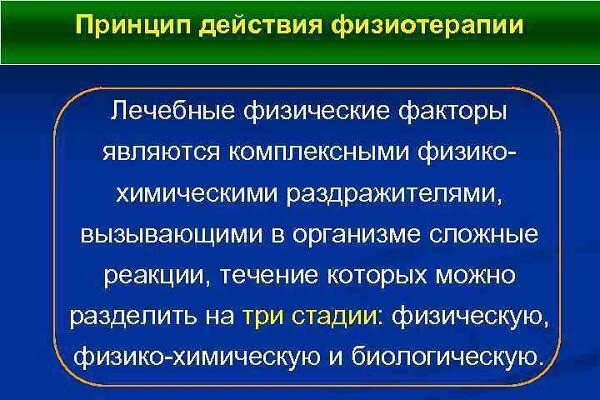

Совокупность всех взаимосвязанных элементов при переходе одного вида энергии в другой с соответствующими изменениями в биологических субстратах называют механизмом действия физического фактора.

Понятия «механизм действия» и «механизм лечебного действия» физического фактора нельзя считать идентичными. Первое из них более широкое, чем второе, поскольку влияние физического фактора может быть недостаточным для получения желаемого терапевтического результата или, наоборот, вызовет не лечебный, а повреждающий эффект. Под механизмом лечебного действия подразумевают пути реализации терапевтического эффекта, т. е. преимущественную направленность и особенности нормализующего влияния физического фактора на патологический процесс и нарушенные функции организма больной. В этом принимает участие система, состоящая из 3 звеньев — первичной реакции физического фактора с биологическим субстратом, определения пути метаболических сдвигов и стабилизации метаболизма [Крылов О. А., 1976].

Местное влияние физических факторов во многом зависит от морфофункциональных особенностей зоны воздействия — мощности рецепторного поля, характера кровоснабжения, наличия чувствительных к данному фактору нервных и эндокринных образований и др. Однако основоположники советской школы физиотерапии А. Е. Щербак, А. Р. Киричинский, А. Н. Обросов, В. А. Александров и др., базируясь на диалектикоматериалистических взглядах выдающихся представителей отечественной физиологии И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, Л. А. Орбели, А. Д. Сперанского, П. К. Анохина и др. и творчески развивая теорию нервизма, убедительно доказали, что клинический эффект применения лечебных физических средств обусловлен не только местными (локальными) процессами.

В основе механизма лечебного действия физических факторов наряду с их местным влиянием лежит рефлекторный ответ организма (рефлексы сегментарные, регионарные, универсальные), реализуемый нейрогуморальным путем [Обросов А. Н., 1965] в виде активной биорегуляции, изменяющей интенсивность биохимических и биофизических процессов с улучшением трофики тканей. Рефлекторный принцип и нейрогуморальный механизм лечебного действия физических факторов в настоящее время являются общепризнанными.

Этот механизм целесообразно рассматривать применительно к конкретной клинической ситуации, поскольку они тесно взаимосвязаны и в значительной степени взаимообусловлены. В частности, он в большой мере зависит от выбранных в соответствии с характером заболевания методики и дозы воздействия, определяющих количество физической энергии, поглощенной организмом больной. Определенное различие в механизме лечебного действия преформированных и естественных физических средств обусловливает менее генерализованное и обширное влияние первых, их меньшую, как правило, энергетическую нагрузку на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы больной.

В недавнем прошлом физические факторы считали лишь средством поддержания основных физиологических функций, обеспечивающих сохранение гомеостаза, и рассматривали лечение физическими, методами как терапию, только неспецифическую. Действительно, роль неспецифических реакций больной на действие физического фактора исключительно велика: они мобилизуют энергетические ресурсы организма и способствуют, говоря языком кибернетики, выбору оптимального варианта запуска компенсаторных механизмов. Лечебные физические факторы мы рассматриваем как своеобразные адаптогены, усиливающие «состояние неспецифически повышенной сопротивляемости» [Лазарев Н. В., 1963]. Однако наряду с неспецифическими реакциями каждый фактор оказывает и определенное, свойственное лишь ему влияние, вызывая в организме строго специфические долговременные физиологические реакции [Ясногородский В. Г., 1978]. Именно они являются главными и, протекая на фоне общего для всех физических факторов неспецифического действия, обусловливают в основном терапевтический эффект в виде устранения или уменьшения морфофункциональных нарушений. Он достигается в результате избирательного регулирующего (стимулирующего или тормозящего) влияния на пораженные патологическим процессом системы организма. Согласно концепции П. К. Анохина, это позволяет рассматривать лечение физическими факторами в качестве модулятора всех жизненных процессов, обеспечивающего их саморегуляцию на различных уровнях — от клеточного до организма в целом.

Современные тенденции лечебного применения физических факторов заключаются в стремлении достигнуть наибольшего лечебного эффекта при наименьшей нагрузке на организм за счет повышения специфического и понижения неспецифического компонента действия каждого из них. Указанным тенденциям наиболее полно соответствует применение физических факторов не в непрерывном, а в импульсном режиме генерации энергии, который в акушерско-гинекологической практике обусловливает, как правило, более выраженный и продолжительный клинический эффект и имеет определенные преимущества перед непрерывным. В частности, в процессе проведения процедур в непрерывном режиме у больной постепенно нарастает адаптация к физическому фактору, а при импульсных воздействиях их ритмическая дискретность расстраивает механизмы адаптации.

Применение физических факторов в импульсном режиме позволяет избежать при лечении энергетической перегрузки организма с отрицательными реакциями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и других систем и расширить показания к применению физических методов в акушерстве и гинекологии.

Физические характеристики импульсного воздействия более вариабельны, чем непрерывного. Если при гальванизации практически достаточно учитывать и регулировать только силу тока, а при пелоидотерапии — лишь температуру грязи, то при лечении СМТ можно использовать и изменять целый ряд их параметров, выбирая различные варианты сочетаний модулированных и немодулированных колебаний, частоты и глубины модуляции, длительности серий посылок колебаний и пауз и т. д. Поэтому применение импульсных воздействий создает предпосылки для индивидуализированного лечения с учетом специфических характеристик физического фактора и особенностей импульсации из патологического очага. При этом возникает тот «биологический резонанс», который необходим для нормализации нарушенных функций организма и играет по существу ведущую роль в достижении стойкого клинического эффекта.

Понятие о «биологическом резонансе», впервые сформулированное выдающимся советским физиотерапевтом А. Е. Щербаком, в последние годы получило свое обоснование. Экспериментально установлено, что в условиях ритмично действующего раздражителя организм формирует соответствующий ритм синтетической активности, обусловленный импульсивными взаимоотношениями между различными структурами клетки и прежде всего между ядром и протоплазмой [Саркисов Д, с, и др., 1975]. Таким образом, применение физических факторов в импульсном режиме генерации энергии создает принципиальную возможность индивидуализированного управления функциями внутренних органов и отдельных систем организма, имитируя в какой то мере физиологические эффекты естественных нервных импульсов.

В частности, различные импульсные токи, которые являются резонансными собственным биоритмам определенных физиологических систем, позволяют проводить прицельную и избирательную электростимуляцию деятельности половых органов и регуляторов менструальной функции. Такое влияние можно оказать двумя путями: непосредственно, возбуждая воздействием на шейку матки шеечно-гипоталамо-гипофизарный рефлекс, и опосредованно, с органоспецифических зон кожи, иннервационно связанных с маткой, маточными трубами и яичниками или с гипоталамо-гипофизарной системой головного мозга. Следует отметить, что все более широкое применение физических факторов в импульсном режиме не исключает рационального использования традиционных непрерывных воздействий и постоянного совершенствования последних в медико-техническом и методическом отношении.

При лечении физическими методами обеспечение оптимального клинического эффекта с минимальной нагрузкой на сердечно-сосудистую и другие функциональные системы женщины в значительной степени обусловлено количеством физической энергии, поглощенной организмом больной в течение процедуры и всего периода лечения, т. е. зависит от разовой и курсовой дозы воздействия.

Дозы можно подразделить на большие и малые, учитывая, естественно, очевидную условность такой градации. Оценка величины дозы всегда конкретна и зависит от характера и особенностей заболевания. Одна и та же доза одного и того же физического фактора, например, может быть при неврите лицевого нерва большой, а при хроническом сальпингоофорите с облитерацией маточных труб малой. В этом положении нет противоречия, поскольку количество энергии, необходимое для проявления физическим фактором его лечебного действия, во многом зависит от локализации патологического процесса, патогенеза и клинических проявлений заболевания и выраженности вызванных болезнью вторичных изменений в функциональных системах организма.

А. Ф. Жаркин (1980) справедливо отмечает необходимость индивидуализации дозы физической энергии в соответствии с рядом индивидуальных особенностей организма больной и беременной (конституциональные характеристики, истощение, гипореактивностъ и т. д.). Однако данный вопрос изучен недостаточно, поэтому в практической работе в выборе начальной дозы физической энергии в настоящее время преобладает субъективный подход. Дальнейшая (в процессе курса физиотерапии) индивидуально обоснованная коррекция дозы воздействия может быть осуществлена с помощью ряда тестов, включая общедоступные гематологические, и введения определенного коэффициента ответной реакции организма женщины.

При большой дозе физической энергии превалирует неспецифическое действие фактора, которое может оказать неблагоприятное влияние на биохимические и биофизические процессы, лежащие в основе функционирования систем организма и его взаимодействия с окружающей средой.

При малых дозах физической энергии на первый план выступает специфическое действие фактора, проявляющееся на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях. Именно малые дозы фактора способствуют стимуляции тканевого метаболизма, повышению реактивности организма и устойчивости его систем к неблагоприятным внешним воздействиям, оказывают саногенетический эффект.

Экспериментальное обоснование действия малых доз физических факторов является принципиальным достижением советской научной школы физиотерапевтов и курортологов. Оно служит теоретической предпосылкой практического использования малых доз с профилактической целью, а также для лечения ряда гинекологиских заболеваний и болезней беременных в самом начале развития патологического процесса, когда функциональные и морфологические изменения еще полностью обратимы [Чернеховский Д. Л., Лгунов С. Я., Гиллерсон А. Б, Желоховцев Н. С., Пресман А. Б., Дик В., Старцева Л. Н. и др.].

Оптимальный эффект применения лечебных физических факторов наступает при проведении не однократного воздействия, а серии процедур — курса лечения. При этом физиологические сдвиги от каждой предыдущей процедуры присоединяются к эффекту последующей, как бы наслаиваются на него. Суммация этих влияний обеспечивает длительное последействие всего курса терапии, т. е. продолжение вызванных физическим фактором определенных физиологических изменений после прекращения воздействий. Указанные изменения затухают постепенно и медленно, поэтому отдаленные результаты лечения в большинстве случаев более благоприятны, чем непосредственные.

Период последействия различных физических факторов неодинаков. У гинекологических больных он продолжается в среднем после полного курса грязелечения 5 месяцев, применения минеральных ванн и орошений — 4 мес, терапии с помощью преформированных факторов — 2 мес. Период последействия физической терапий у беременных, как правило, короче, чем у женщин вне беременности.