Определение кислотно-щелочного состояния крови плода

Для суждения о состоянии обменных процессов в крови и тканях плода можно использовать показатели кислотно-щелочного и газового состава крови. Под кислотно-щелочным равновесием понимают определенное соотношение между водородными (Н + ) и гидроксильными (ОН-) ионами в крови. В нейтральном растворе воды концентрация ионов Н+ равна концентрации ионов ОН-. Кислотность раствора зависит от концентрации водородных ионов и выражается в единицах рН. Нейтральный раствор имеет рН, равный 7,0. Чем более кислую реакцию имеет раствор, тем больше снижено значение рН и наоборот. В крови здорового взрослого человека рН равен 7,35-7,43 (слабощелочная реакция). Снижение рН по сравнению с указанными величинами свидетельствует об ацидозе, повышение — об алкалозе.

Методика определения

Для исследования показателей дыхательной функции крови может быть использована артериальная, венозная и капиллярная кровь. У плода артериальную кровь получают из вены пуповины сразу после рождения (до первого вдоха), а венозную — из артерий пуповины. Кровь из пуповинных сосудов набирают в стерильные шприцы с 1 мл вазелинового масла. Кровь берут медленно, чтобы в шприц не попали пузырьки воздуха. Затем кровь выпускают под вазелиновое масло в специально заготовленный сосуд, в который предварительно наливают 0,3 мл 1% раствора гепарина. У новорожденного капиллярную кровь берут из пятки после создания местной гиперемии. Полученная таким образом кровь по газовому составу приближается к артериальной. При взятии крови рекомендуется использовать сухие гепаринизированные капилляры, в которые перед стерилизацией и высушиванием набирают 1% раствор гепарина. Капилляр заполняют кровью так, чтобы в нем не было воздушных прослоек. Два конца капилляра герметически закрывают пластилином. До проведения анализа (желательно не более 30-40 мин) кровь должна храниться в холодильнике. У плодов в процессе родов кровь может быть взята из предлежащей части. С этой целью в родовой канал (после излития околоплодных вод) вводят специально приспособленный тубус с осветителем или амниоскоп. На участок предлежащей ткани направляют струю хлорэтила. После первоначального спазма артериол наступает усиленный приток крови, особенно при последующем протирании кожи марлевым тупфером. Специальным скарификатором производят пункцию кожных покровов па глубину не более 1-2 мм. Выступающую после прокола кровь (кроме первой капли) собирают в стерильный стеклянный или полиэтиленовый гепарииизированный капилляр так, чтобы не было прослоек воздуха.

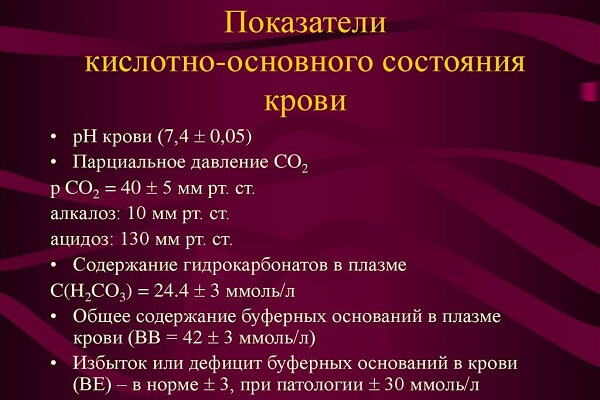

Для характеристики состояния кислотно-щелочного баланса и степени его компенсации необходимо определение по крайней мере трех основных показателей: концентрации водородных ионов (рН), напряжения углекислого газа (рС02) и величины, отражающей избыток кислот или дефицит оснований (BE). Для более точного суждения о кислотно-щелочном состоянии крови целесообразно определение стандартных (SB) и истинных (АВ) бикарбонатов, суммы буферных оснований (ВВ) и общего содержания С02.

Нарушение кислотно-щелочного равновесия сводится в основном к следующим формам: 1) ацидозу газовому (дыхательному); 2) ацидозу негазовому (метаболическому); 3) алкалозу газовому (дыхательному); 4) алкалозу негазовому (метаболическому). Последний обусловлен избытком в крови щелочей и недостатком кислот (у плода никогда не наблюдается).

Сдвиги в кислотно-щелочном равновесии, особенно выраженный метаболический ацидоз (накопление в крови кислых продуктов обмена), неблагоприятно отражаются на состоянии плода, подавляя тканевое дыхание, нарушая функции сердца и деятельность мозга. Дыхательная функция крови новорожденного, родившегося в удовлетворительном состоянии или извлеченного путем кесарева сечения в конце неосложненной беременности, отличается от таковой у здорового человека. Насыщение крови кислородом в пуповинной вене колеблется от 18 до 90% и в артерии от 14 до 61%. Напряжение кислорода (р02) в крови, взятой из вены, составляет 20-55 мм рт. ст. и из артерии — 14-32 мм рт. ст.; рН крови вены в большинстве наблюдений колеблется от 7,2 до 7,35 и BE — от 9 до 12 мэкв/л. Степень ацидоза крови плода возрастает параллельно тяжести асфиксии. При рождении в легкой асфиксии рН у большинства плодов составляет 7,19-7,1; BE от —13,0 до 18,0 мэкв/л крови. При рождении детей в тяжелой асфиксии рН равняется 7,09-6,85 и BE от -19,0 до -22,0 мэкв/л крови.

Диагностика метаболического ацидоза в крови плода может быть осуществлена при использовании крови, полученной из предлежащей его части. Сдвиг концентрации водородных ионов крови плода во время первого периода родов в сторону кислой реакции (ниже 7,2) указывает на гипоксию. Значение рН, равное 7,09, требует быстрого родоразрешения. Если в этот период родов рН крови плода в течение 30 мин сохраняется на уровне 7,15-7,19, также следует экстренно произвести родоразрешение. О той же необходимости свидетельствуют показатели рН 7,14-7,10, если он в крови плода наблюдается в течение 15 мин. При установлении патологического метаболического ацидоза необходимо лечение гипоксии плода.