Обоснование применения различных типов оптических квантовых генераторов в акушерстве и гинекологии

Новые перспективы в диагностике и лечении различных заболеваний половых органов и патологии беременности открываются в связи с использованием в акушерско- гинекологической практике ОКГ-лазеров.

В настоящей работе мы не останавливаемся на технической характеристике, классификации, принципах устройства и работе различных типов лазеров и лазерных установок, так как эти материалы достаточно полно изложены в специальных монографиях (Н. Ф. Гамалея, 1972; Б. М. Хромов, 1973; И. Р. Лазарев, 1977; С. Д. Плетнев и соавт., 1978; Лазеры в клинической медицине /под ред. С. Д. Плетнева, 1981, и др.).

С целью освещения возможностей и перспектив применения лазеров в акушерстве и гинекологии приведем вкратце самые общие сведения об этих источниках светового излучения.

Слово лазер образовано из начальных букв английского выражения – light amplification by stimulated emission of radiotion – усиление света в результате вынужденного излучения.

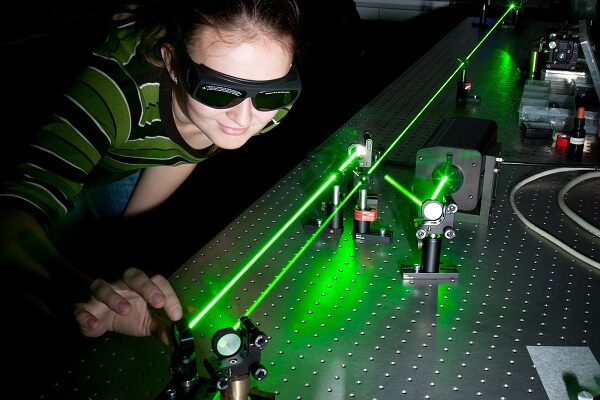

Лазеры – это приборы, преобразующие один из видов энергии (электрическую, тепловую, химическую) в монохроматическое, когерентное, поляризованное излучение электромагнитных волн (ультрафиолетового, видимого или инфракрасного диапазонов). Другими словами, это устройства, в основе работы которых лежит процесс индуцированного излучения возбужденными квантовыми системами абсолютно параллельного, необычайно интенсивного и монохроматичного пучка света, в котором все излучаемые кванты строго согласованы по фазе и частоте.

Все лазеры состоят из следующих основных элементов: а) активное вещество, служащее источником индуцированного излучения; б) источник возбуждения – устройство, сообщающее активному веществу дополнительную энергию (импульсные газоразрядные лампы-вспышки или лампы-накачки); в) резонансное устройство, концентрирующее поток энергии в определенном направлении и тем самым предотвращающее затихание волн (система из двух диэлектрических зеркал, между которыми помещается активное вещество); г) блок питания, обеспечивающий энергией источник возбуждения (батарея конденсаторов).

В зависимости от природы генерирующих свет веществ лазеры подразделяют на такие основные группы:

- твердотельные (активный элемент – кристаллы рубина, стекло с добавлением ионов неодима, хрома, эрбия и др.) – обладают большой мощностью излучения;

- газовые (активное вещество – инертные газы, например, смесь гелия и неона, углекислый газ, аргон – отличаются меньшей мощностью; они получили наиболее широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства, включая и медицину;

- полупроводниковые (рабочее вещество – монокристаллы арсенида галлия и др.) – обладают большим коэффициентом полезного действия и относительно большей удельной мощностью по сравнению с другими лазерами: в медицине и биологии пока используются редко;

- жидкостные лазеры (активный элемент – растворимые окиси металлов, органические красители и др.) – ОКГ, в которых сочетаются преимущества твердотельных и газовых лазеров; они наименее разработаны, в медико-биологических исследованиях практически не используются.

Рабочее вещество определяет интенсивность и длину волны лазерного излучения. Различные типы лазеров могут давать излучение с длиной волны от 0,3 до 300 мкм и интенсивностью, отличающейся на 1-5 и более порядков. Для медицинских целей в основном применяют лазеры с длинами волн в пределах 632,8-1060 нм (6328-10 600 А).

По характеру работы лазеры подразделяют на:

- импульсные – индуцируют излучение в виде молниеносных импульсов – «выстрелов», длительностью от нескольких миллисекунд до наносекунд (в этом режиме работают неодимовые, рубиновые и другие лазеры);

- непрерывного действия (газовые лазеры);

- с модулированной добротностью – могут работать как в импульсном, так и в непрерывном режиме (например, полупроводниковые лазеры).

В настоящее время в биологии и медицине изучают перспективы применения ОКГ как инструмента исследования биологических структур и процессов и средства воздействия на различные биологические ткани, органы, организм в целом и патологические процессы (Н. Ф. Гамалея, 1981).

Применение лазеров в качестве инструментов исследования значительно расширяет возможности медицинской диагностики и способствует углублению исследований патогенеза многих заболеваний, включая акушерскую, экстрагенитальную патологию и гинекологические заболевания. Так, используя лазерное излучение с успехом проводят спектроскопические, голографические, микрофотометрические, микроскопические, эндоскопические и другие исследования. Уже появились первые сообщения об использовании лазерной техники для просвечивания мягкотканных образований, исследования микроциркуляции в различных органах при тех или иных заболеваниях (например, при сахарном диабете, гипертонии беременных, что может быть использовано для определения степени тяжести этой патологии); в целях освещения, микрофотографирования и киносъемок внутренних полостей сердца и других полых органов (О. К. Скобелкин и соавт., 1979; М. Strong, 1976); индикации иммунологических реакций антиген-антитело, нефелометрической оценки уровня специфического для беременности бета-гликопротеина в плазме крови и определения других веществ в биологических средах организма человека.

Использование лазеров для диагностических исследований пока затруднено из-за сложностей, связанных с созданием лазерной аппаратуры.

Более широко лазерное излучение применяют в лечебных целях для воздействия на различные патологические образования и процессы.

По характеру биологического действия ОКГ, применяемые в лечебной медицине, целесообразно условно подразделить на 2 группы:

- Высокоэнергетические лазеры (неодимовые, рубино-. вые, работающие на углекислом газе – СО2-лазеры, аргоновые и др.), излучение которых вызывает повреждающие эффекты в биоструктурах, в основном термического характера (коагуляционный некроз, некробиоз, разъединение и склеивание тканей, нарушения микроциркуляции и др.). Такого рода воздействие можно использовать в хирургии, онкологии, оперативной гинекологии и онкогинекологии для разрушения и удаления опухолей, других патологических очагов, в качестве «светового скальпеля» для рассечения тканей или коагулятора для выполнения «сварки» тканей.

- Низкоэнергетические лазеры, генерирующие излучение в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Среди лазеров этой группы исследуют преимущественно гелий-неоновые лазеры, дающие низкоинтенсивное излучение в красной области спектра, реже гелий-кадмиевые, сапфировые и др.

Излучение этих лазеров не вызывает термических эффектов в тканях, лишено выраженного деструктивного влияния, не оказывает существенного влияния на биологические реакции, активность обменных процессов (стимуляцию либо угнетение последних, в зависимости от длины волны, дозы и способа облучения). Наибольший интерес для медиков представляют данные о биостимулирующем действии низкоинтенсивного лазерного излучения, которые позволяют обосновать возможность применения лазеров как нового физиотерапевтического средства для активации обменных процессов.

Ниже мы более подробно остановимся на характеристике повреждающих и биостимулирующих эффектов излучения приведенных выше двух групп лазеров и возможностях использования последних в акушерстве и гинекологии.