Исследование проходимости маточных труб нерентгенологическими методами

В данной статье будут рассмотрены нерентгенологические методы исследования проходимости маточных труб. Рассмотрим их более подробно.

Пертубация

Определение проходимости труб является делом особой важности как для выяснения причины женского бесплодия, так и для выбора рациональной его терапии. При исключении гормональных причин бесплодия, а также «стерильности» мужа, основным условием для возможности зачатия (при отсутствии гипоплазии матки) является достаточная проходимость маточных труб. Для решения этого вопроса данные пальпаторного исследования в большинстве случаев, даже при заметном увеличении труб, являются неубедительными. Поэтому большое внимание привлекло предложенное Rubin еще в 1920 г. продувание маточных труб углекислым газом. Сложность установки Рубина побудила нас (А. Э. Мандельштам) в 1922 г. упростить методику пертубации сделав ее легко доступной для практических целей. Нами была предложена простейшая аппаратура (рис. 99), позволявшая при помощи введения атмосферного воздуха решить вопрос, имеется ли налицо нормальная проходимость труб, сужение их или полная облитерация в том или ином отделе.

Техника выполнения пробы крайне проста. После фиксации шейки матки с помощью пулевых щипцов и тщательного протирания шеечного канала ватой, пропитанной спиртом, а затем смазывания его йодом на зонде Плейфера, без всякого предварительного расширения в полость матки вводится стерилизованная коническая канюля того или иного диаметра в зависимости от ширины просвета шейки матки. Тщательно прижав конус к наружному зеву с целью герметизации его, нагнетают воздух с перерывами в 15–20 с, начиная с 50 мм и повышая постепенно до 100; после короткой паузы продолжают нагнетание до 150 и, наконец, до допустимого максимума – 180 (200) мм. Если в течение 1/2 – 1 мин пузырьки воздуха не проходят через слой жидкости в колбе и давление, отмечаемое манометром, не падает, проба должна считаться отрицательной. Утечка газа из цервикального канала легко обнаруживается по свистящему звуку и появлению мелкой пены в окружности наружного зева.

Противопоказаниями для пертубации являются гнойные выделения из какого-либо отдела мочеполового тракта, регулы, патологические кровотечения, острые воспаления тазовых органов или хронические воспаления при увеличенной СОЭ, наличие (при нормальной СОЭ) заметно увеличенных и, особенно, болезненных фиксированных придатков матки, наконец, пороки сердца.

Кимографическая пертубация

Хотя исследование труб с помощью продувания означало громадный шаг вперед и давало возможность выяснить самый факт проходимости или непроходимости, степени проходимости и возможности улучшения ее путем повторных продуваний (так называемая гимнастика труб), особенное практическое значение для выяснения функционального состояния труб приобрела пневмокимографическая проба.

Производя пергубацию с кимографической записью у одной и той же больной до наркоза и в состоянии наркоза (при вскрытии брюшной полости Rubm доказал, что наркоз почти полностью уничтожает перистальтическое сокращение труб.

Изучая состояние и сокращения фаллопиевых труб с помощью кимографической пертубации, мы можем, как общепризнано, наблюдать следующие четыре варианта: 1) трубы нормально проходимы, 2) трубы обнаруживают спастическое сокращение, 3) трубы стенозированы и 4) трубы непроходимы.

При продувании давление повышают ступенеобразно с перерывами; после каждого повышения давления на 30 мм рт. ст.

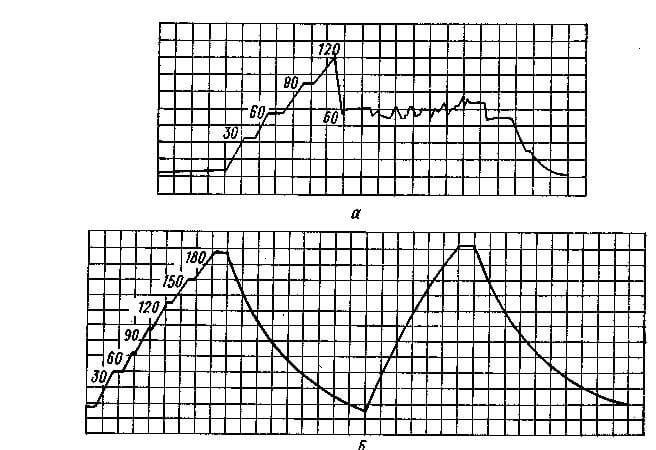

Рис. 100. Примеры трубных кимограмм. а – при проходимых трубах (после кратковременного спазма); б – при непроходимых трубах.

Делают небольшую паузу, наблюдая за стрелкой манометра и характером кривой; если при этом получается образование ровного плато, то повышают давление вновь на 30 мм рт. ст. и опять наблюдают за ходом кривой. Так продолжают и дальше. Применяемое давление не должно превышать 180 (до 200) мм рт. ст. Коль скоро на одной из ступеней устанавливается проходимость труб и на пневмотубограмме вместо горизонтальной получается нисходящая линия, дальнейшее нагнетание воздуха прекращают и ждут того момента, когда давление, достигнув той или иной величины, перестанет падать. Эту величину отмечают как минимальное давление, при котором трубы в данном случае оказались непроходимыми.

Заключение о степени проходимости труб дается именно по этой цифре, но в то же время необходимо учитывать особенности каждой кривой (пик, быстроту спада, величину минимального давления.

Получаемые по этой методике кривые имеют ступенеобразный характер (рис. 100, а, б). Вполне понятно, что чем лучше проходимость труб, тем больше будет показатель проходимости.

Наилучшим временем для проверки проходимости труб является начало второй фазы цикла. Из субъективных симптомов наиболее характерным является появление френикус-симптома – болей в плече, особенно в правом, возникающих вследствие раздражения воздухом окончаний диафрагмального нерва.

Гидротубация

Кроме пертубации, для определения проходимости маточных труб применяется и ряд других, менее известных способов. Сюда относятся: проба Д. О. Отта (впрыскивания в дугласово пространство через задний свод стерильной взвеси березового угля, частицы которого определяются при прохождении через трубы спустя 8–12 ч в мазках, взятых из шейки матки), а также различные виды гидротубации, т. е. введение в полость матки (и в трубы) тех или иных жидкостей (метиленовый синий, индигокармин, фенолсульфофталеин и др.). В случае проходимости труб эти растворы попадают в полость брюшины (дугласово пространство) и могут быть определены различными физическими (например, аспирационная пункция через задний свод) или химическими (цветные реакции при исследовании мочи) способами. К технически наиболее простым способам относится применение пробы Шпека (Speck), при которой в полость матки вводят 5–10 (в виде исключения 20) мл 0,06% раствора фенолового красного (фенолсульфофталеина). Попав в брюшную полость, краска всасывается и выделяется почками. Наличие ее в моче определяется на основании появления розово-красной окраски, особенно при добавлении нескольких капель едкой щелочи.

Помимо способа Шпека, широко применяются и другие простые методы гидротубации.

Так, Doderlein и Mest-werdt (1958) рекомендуют пробу Гинзельмана (1942). После прокола заднего свода длинной иглой в дугласово пространство вводят 100 мл физиологического раствора. В полость матки впрыскивают 10 мл 0,1% раствора метиленового синего. В случае проходимости труб через 0,5-2 ч отмечают вытекание через оставленную в заднем своде иглу жидкости, окрашенной в голубовато-синий цвет. Aburel и др. (1957) определяют проходимость труб по окраске мочи в зеленый цвет после введения в матку 0,3% раствора индигокармина.

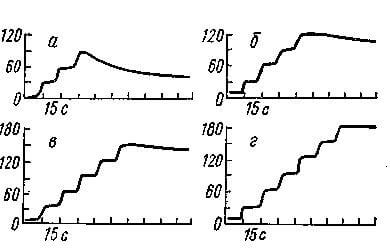

Н. Н. Никулин и И. С. Розовский (1961) стали применять кимографическую регистрацию результатов гидротубации и установили четыре типа кривых, характеризующих различные состояния маточных труб (рис. 102).

Рисунок 102. Примеры записи гидротубационных кимограмм при различных состояниях труб

При 1-м типе кривой максимальное давление, доведенное до 60-80 мм рт. ст., начинает снижаться; минимальное давление составляет около йи мм, что означает хорошую проходимость. При 2-м типе необходимое максимальное давление равняется 120–160 мм, минимальное – 100-110 мм, что свидетельствует о стенозе или спазме труб. В целях дифференциальной Диагностики следует повторить гидротурбацию после введения атропина, способствующего прекращению спазма. При 3-м типе максимальное давление 180 мм и минимальное 130–140 мм свидетельствуют о непроходимости труб в ампулярной части или о наличии значительных перитубарных спаек.

4-й тип – максимальное давление до 180 мм без последующего спада свидетельствует о полной непроходимости труб в истмическом или интрамуральном отделах.

В последние годы довольно широко производится гидротубация с лидазой, гидрокортизоном, хемотрипсином или др. в соединении с антибиотиками для восстановления проходимости маточных труб (главным образом при заращениях в ампулярной части). Гидротубация проводится обычно через каждые 2–3 дня между 9-м и 21-м днями нормального цикла. Лечение повторяют в виде 2–3 курсов. В случае восстановления проходимости труб давление в системе падает и раствор уходит из бюретки в брюшную полость.

По данным Ш. И. Шлиндмана, с помощью гидротубации удалось установить проходимость труб в 28,1% случаев (у 59 из 210 исследованных женщин). Из 70 больных, леченных П. П. Никулиным введением лидазы, у 31 женщины удалось восстановить проходимость труб, причем у 12 из них при проверочной кимографической пертубации через несколько месяцев была установлена хорошая их перистальтика: 6 женщин забеременели (у 5 наступила нормальная, а у 1 – внематочная беременность). По данным В. И. Гьюнунца (1961), М. А. Пуговишниковой и ряда других авторов, удавалось добиться с помощью 1–3 курсов гидротубации (с гиалуронидазой, гидрокортизоном, хемотрипсином или другими лекарствами в комбинации с антибиотиками) восстановления проходимости труб в 25 – 35% случаев.

Гидротубация (при соблюдении соответствующих противопоказаний) легко переносится больными и не дает осложнений. Недостатком метода является невозможность отчетливо регистрировать перистальтику труб, а также установить, которая из них непроходима.