Физиология влагалища

Прежде чем перейти к физиологии влагалища, необходимо вкратце остановиться на его гистологической структуре, без чего невозможно понимание кольпоцитологических картин, подробно описанных далее в разделе «Объективное исследование гинекологических больных».

Особенно отчетливо это разделение влагалищного эпителия на 3 слоя выражено в предменструальном периоде. Эпителий влагалища и влагалищной части шейки матки подвергается непрерывному процессу обновления. Слущивающиеся клетки образуют основную часть влагалищного «секрета»; в зависимости от количества пропотевающей через стенки влагалища жидкости этот «секрет» имеет различную консистенцию, напоминая примерно то жидкую сметану, то, при сгущении, творожистую массу.

В норме влагалище обладает значительной растяжимостью благодаря своей складчатости и наличию окружающей эластической ткани. Недоразвитие влагалища, первичная узость или вторичные атрофические процессы, а также заболевания, нарушающие его растяжимость и эластичность, могут служить серьезным препятствием к нормальной половой жизни или повести к различным, иногда очень тяжелым повреждениям, вплоть до разрыва прямой кишки (с образованием калового свища), реже – уретры и даже вскрытия брюшной полости (разрыв заднего свода).

Физиологическая роль влагалища далеко не исчерпывается его значением в половой жизни и родовом акте.

Большое значение имеет так называемый латентный микробизм влагалища.

Как на всякой нормальной, населенной бактериями, слизистой, так и на слизистой влагалища вегетируют в симбиозе известные виды микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых в норме не оказывают вредного действия на эту слизистую. Напротив, наличие этих латентных «обитателей» является непременным условием нормальной биологической функции влагалища. Если меняется биологическое состояние влагалищного эпителия, то меняется и влагалищная флора; и, наоборот, длительные изменения в морфологическом составе влагалищной флоры оказывают, в свою очередь, действие на влагалищный эпителий. Это наблюдается не только при ряде местных процессов, но и при некоторых экстрагенитальных заболеваниях.

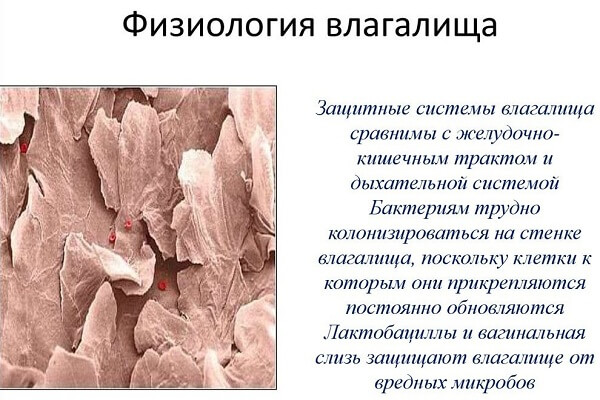

Существует известная аналогия между влагалищем и кишечником; как кишка, так и влагалище «требуют» определенной бактериальной флоры и, наоборот, как кишечная, так и влагалищная флора «требуют» определенного тканевого субстрата, без которого невозможна нормальная биологическая функция этих органов. Нормальная микрофлора влагалища не допускает поселения других, внесенных извне, микробов, пока не изменится субстрат. При нормальных условиях влагалище проявляет большую способность «самоочищения», так как всякие попытки поселить в нем другие микроорганизмы (стрептококки, стафилококки и др.) обречены на неудачу, если только они не вносятся слишком часто и в чрезмерно больших количествах.

Важнейшие виды микроорганизмов, встречающихся во влагалище, следующие:

- группа влагалищных бацилл, среди которых различают более короткие и реже – более длинные грамположительные формы; они растут лишь в кислой среде, вырабатывая молочную кислоту, и обладают способностью вегетировать на неизмененной влагалищной стенке в чистой культуре, подавляя все другие виды микроорганизмов;

- близко к влагалищным палочкам стоит анаэробный вид comma variabile, имеющий форму запятой, слабо и непостоянно окрашивающейся по Граму; иногда в этих микроорганизмах отмечается частичная зернистость, иногда колбовидное утолщение на одном конце;

- кишечные палочки, псевдодифтерийные микробы – факультативные анаэробы грамо-трицательные;

- к редким формам относятся bac. bifidus communis; bac. lactis aerogenes;

- всевозможные кокки: аэробные и анаэробные стрептококки, стафилококки, диплококки и др.

Наконец, во влагалище иногда встречаются плесневые и дрожжевые грибки, простейшие одноклеточные – трихомонады, микоплазмы и др.

При просмотре большой серии мазков, взятых из влагалища, можно легко выделить 3 основные группы, бактериологически отличающиеся друг от друга, но весьма сходные между собой в пределах каждой из них. Предложенное Schoder разделение влагалищных мазков на 3 степени чистоты практически наиболее удобно и в общих чертах соответствует впервые намеченным Heurlin 4 степеням чистоты. Краткая характеристика их следующая.

Клетки плоского эпителия встречаются в очень малом количестве, зато число лейкоцитов большей частью резко повышено. Однако подчас при III степени чистоты (которая характерна для старческого возраста) лейкоциты могут встречаться в виде единичных экземпляров.

Указанное разделение на 3 группы является только схематическим, так как существуют многочисленные переходы от одной группы к другой.

Влагалищный «секрет» в норме имеет кислую реакцию. Слабокислая или амфотерная реакции встречаются крайне редко. Щелочная реакция – верный признак местного или общего заболевания. Кислая среда обусловливается молочной кислотой, появляющейся в результате брожения и вырабатываемой влагалищными палочками из гликогена, содержащегося в эпителии влагалища.

Влагалище новорожденных в половине случаев, по данным Г. Л. Дозорпевой, стерильно непосредственно после рождения; микрофлора в нем появляется через 3–4 ч и всегда определяется уже через 7–8 ч; она скудна и содержит только кокки. У детей до наступления полового созревания влагалищный секрет имеет щелочную или слабокислую реакцию.

Секрет I степени чистоты характеризуется наивысшей кислотностью; концентрация водородных ионов (рН) равна 4,0–4,5; при флоре II степени рН обычно равна 5,0–5,5. Наконец, при флоре III степени с большой примесью лейкоцитов рН равна 6,0– 6 5. Концентрация молочной кислоты в норме столь велика, что большинство микроорганизмов (кроме влагалищных палочек) вегетировать в ней не может. Таким образом, степень кислотности влагалищного «секрета», являясь как бы масштабом ожидаемой степени чистоты влагалища, становится в то же время мерилом состояния тканевого субстрата в смысле содержания в клетках его тканей гликогена.

Наличие кокковой флоры и отсутствие кислой реакции влагалищного содержимого у девочек и у старых женщин являются результатом недостаточного содержания гликогена в эпителии в связи с отсутствием функциональной деятельности яичников.

Хотя в норме вагинальный секрет имеет кислую реакцию, наличие ее, однако, еще не исключает патологической микрофлоры (III или IV степень чистоты по Херлину). Изменение реакции среды (щелочная или амфотерная реакция) указывает на патологию микрофлоры.

В то время как в норме концентрация водородных ионов (рН) в вагинальном секрете равна 4,0–5,0, она в некоторых случаях (в особенности при узкой конической шейке) может повышаться до 3,6–3,8. При наличии цервицита, когда щелочное отделяемое шеечного канала (или полости матки) поступает в повышенном количестве во влагалище, а также при ненормальных маточных кровотечениях может наблюдаться заметное понижение рН ввиду усиленной нейтрализации кислого вагинального секрета.

Наиболее удобно определение концентрации водородных ионов шеечного и влагалищного секрета потенциометрическим методом при помощи сурьмяного электрода (Е. С. Туманова и И. Ю. Подольская).

Как ныне общепризнанно, здоровая влагалищная стенка, содержащая достаточное количество гликогена, сахара и молочной кислоты, нормальные ферментативные процессы и процессы брожения во влагалище, определенная концентрация водородных ионов, нормальная микрофлора и полноценная функция яичников составляют комплекс химических и биологических защитных факторов влагалища.

Установлено, что у человека происходят циклические изменения в стенках влагалища, синхронные с эндометриальным циклом. Это касается, в первую очередь, кровоснабжения слизистой влагалища: в предменструальном периоде и непосредственно в начале месячных капилляры наиболее развиты и переполнены кровью; в постменструальном же периоде в сосудистой сети наблюдаются регрессивные изменения.

Изучение с помощью срезов слизистой влагалища в различные дни менструального цикла позволило установить наличие в нем 3 слоев: 1) поверхностного или функционального, 2) глубинного или базалыюго ц 3) находящейся между ними интраэнителпальной зоны ороговения. Разделение на указанные слои особенно отчетливо выражено в предменструальном периоде. Во время месячных происходит отторжение функционального и частично промежуточного слоев, так что влагалище оказывается выстланным более или менее обнажившимся базальным слоем.