Изменения в органах пищеварения у беременных

У беременных исследование органов пищеварения осуществляют акушер-гинеколог, терапевт и стоматолог.

Мнение о предрасположении беременных к кариесу зубов, гингивиту, пародонтозу недостаточно обосновано. Однако известное значение могут иметь изменение рН слюны и склонность к разрыхлению десен. Это обязывает врачей женских консультаций направлять к стоматологу всех беременных с признаками указанных патологических процессов.

Изжогу объясняют регургитацией желудочного сока, повышенную саливацию – тем, что при наличии тошноты слюна не заглатывается. Как известно, тошнота и утренняя рвота связаны с недостаточно быстрой адаптацией гипоталамических центров к изменениям в половой системе, происходящим во время беременности.

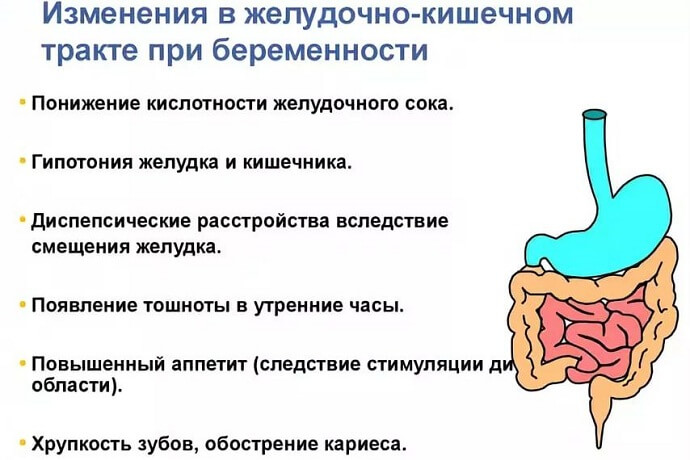

Изменения в желудочно-кишечном тракте, присущие нормальной беременности, изучены недостаточно, поскольку применение многих методов исследования (рентгенография, радиоизотопный метод, биопсия и др.) допускается только при наличии показаний. Клинические наблюдения и лабораторные исследования, допустимые при беременности, показывают, что, несмотря на нередко возникающие нарушения (тошнота, изжога и др.), аппетит в первые месяцы беременности усиливается (позднее становится обычным), всасывание и использование питательных веществ повышаются. Это способствует удовлетворению возрастающих потребностей организма матери и плода в питательных веществах, в частности в энергетических и пластических ресурсах.

По данным сравнительно немногочисленных исследований, во время беременности (преимущественно во II триместре) несколько снижается секреторная активность желудочных желез. Это объясняют изменением реактивности париетальных клеток слизистой оболочки желудка, нейтрализующим действием щелочного содержимого двенадцатиперстной кишки и повышением содержания эстрогенов. У беременных нередко возникает наклонность к гипотонии толстого кишечника. Мнения о двигательной функции желудка и тонкого кишечника различны. Опубликованы данные о снижении сокращений желчного пузыря и скорости эвакуации желчи в кишечник, чем объясняют склонность к холестазу (особенно в тех случаях, когда до беременности отмечались нарушения деятельности гепатобилиарной системы).

В структуре печени изменений в период беременности не происходит, что доказано гистологическими и гистохимическими исследованиями. Величина печени не меняется, ее границы нормальные, в кровоснабжении заметных изменений не обнаружено. В этом центральном органе обмена веществ происходит усиление активности ряда ферментов (щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа, лейцинаминопентаза и др.), продукции фибриногена, факторов II, VII, VIII, X, фетопротеина, церулоплазмина, трансферрина и др. Активность некоторых ферментов (глутаматдегидрогеназа, у-глутаминтранспептидаза и др.) не изменяется, продукция 7-глобулина, гаптоглобина, холи-нэстеразы умеренно снижается до срока родов.

При нормальной беременности функциональная активность печени полностью обеспечивает процессы обмена веществ, ее метаболическая, барьерная, экскреторная и другие функции не изменяются. Однако с развитием плода и функций плаценты нагрузка на печень возрастает. В связи с этим во время беременности выявляются признаки функциональных нарушений и латентно протекающих заболеваний гепатобилиарной системы.