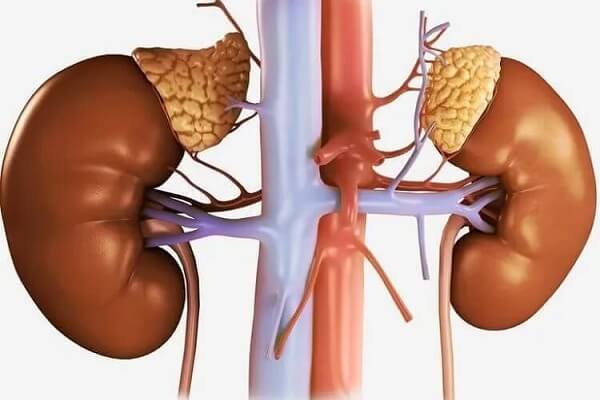

Морфолого-функциональное развитие надпочечников

Среди органов и систем, участвующих в реакции адаптации организма, большая роль отводится корковому слою надпочечников.

Несмотря на всю важность вопроса, влияние особенностей течения беременности на морфологофункциональное развитие надпочечников в фетальном периоде онтогенеза почти не освещено в литературе. Общепризнанным: является, что корковое вещество надпочечников плода на 80% состоит из внутренней (зародышевой) зоны. Что касается процессов дифференцировки коры надпочечников, по этому поводу имеются разноречивые сведения, поскольку процессы роста и дифференцировки ее в течение всего периода внутриутробного развития до сих пор не изучались; к тому же никто из авторов не подходил к этому вопросу с учетом особенностей течения беременности.

Хотя в настоящее время установлено, что надпочечники плода функционируют еще задолго до его рождения, однако остается неясным, когда начинает функционировать система гипофиз – кора надпочечника, а также какова качественная и количественная оценка продуцируемых корой надпочечников биологически активных веществ.

Учитывая тесную взаимосвязь между организмами плода и беременной женщины, вполне естественным было высказанное рядом авторов (В. И. Бодяжина, 1966; Н. В. Кобозева, 1965– 1966, и мн. др.) предположение, что неблагоприятное течение беременности, равно как и различные заболевания матери, могут оказать существенное влияние на формирование защитно-приспособительных реакций организма плода и новорожденного. Детальное изучение многообразных предполагаемых изменений в смысле развития и становления коры надпочечников под влиянием особенностей течения беременности произвела И. И. Петрова, которая исследовала морфологическое и функциональное состояние 202 надпочечников, полученных от 101 плода в промежутке между 6–42 неделями беременности. При этом с целью уточнения характера повреждающего фактора и времени начала его действия в каждом случае учитывались особенности внутриутробного развития плода и новорожденного.

Изученный материал был разделен на две группы, из которых первую составили 32 наблюдения в тех случаях, когда беременность протекала в условиях, близких к оптимальным (контрольная группа), а вторую – 69 наблюдений, которые касались случаев патологически протекавшей беременности.

В контрольной группе, в которую входили плоды (или эмбрионы) в возрасте 7–40 недель при нормально протекавшей беременности, было установлено, что надпочечники 6–8-недельного зародыша превосходят по своей величине размеры почек в 2 раза; к моменту же рождения плода ширина и высота надпочечников увеличивалась более, чем в 11 раз по сравнению с первоначально указанным сроком, причем усиленный рост надпочечников отмечался с 12-й по 21-ю неделю внутриутробного развития, а особенно быстрое увеличение в ширину и высоту было отмечено в промежутке между 36 и 40 неделями антенатального периода. В течение всей внутриутробной жизни размеры внутренней зоны преобладали над размерами наружной, причем наиболее интенсивный рост внутренней зоны был установлен между 9–22-й неделями, а интенсивный рост наружной зоны – в сроки 18–26 недель антенатальной жизни.

Процессы дифференцировки коры надпочечников, по данным Н. И. Петровой, совершаются в наружной зоне, причем пучковая зона выделяется на 15–17 неделях беременности, а в 27–29 недель обнаруживается начало дифференцировки по клубочковому типу. Дальнейший рост обеих указанных зон происходит неравномерно; отмеченный вначале усиленный рост пучковой зоны замедляется к 34–35-й неделе, а к моменту рождения он наблюдается вновь, размеры же клубочковой зоны уменьшаются, соответствуя ее величине в сроки 27–29 недель беременности.

Что касается морфологической характеристики коры надпочечников плодов при патологическом течении беременности, то отмечено быстрое увеличение размеров надпочечников в период с 15-й по 17-ю неделю последней, причем это увеличение в период осложненной беременности носило более выраженный характер, чем у плодов контрольной группы.

Гистологическое исследование надпочечников в обследуемой группе выявило, в отличие от контрольной, неравномерность роста наружной и внутренней зон и более низкие цифры их размеров. Обращает на себя внимание более ранняя дифференцировка по пучково-клубочковому типу при неблагоприятном течении беременности по сравнению с ее дифференциацией у контрольной группы. В ряде случаев повреждающий фактор приводил к глубокой структурной перестройке коры надпочечников.

Так, в обследуемой группе уже в ранние сроки (6–14 недель беременности) в наружной зоне было отмечено возникновение участков очаговой пролиферации. В период же наиболее интенсивного роста клубочковой зоны в отдельных осложненных случаях беременности было установлено появление участков очаговой гиперплазии. У плодов при прервавшейся беременности (по сравнению с доношенными плодами контрольной группы) размеры клубочковой и пучковой зон были уменьшены больше, чем в 2 раза.

Таким образом, осложненное течение беременности нередко нарушает процессы роста, развития и этапов структурной дифференцировки коры надпочечников, причем заметно уменьшается размер зон коры надпочечников у плодов указанной обследуемой группы.

По предположению II. И. Петровой, состояние «гиперплазии» коры надпочечников плодов при патологическом течении беременности может проявиться своеобразным «кризом» в раннем пост-натальном периоде в виде развития надпочечниковой недостаточности.

При изучении функциональной активности коры надпочечников в контрольной и так называемой обследуемой группах при определении гистоэнзимологических показателей, отражающих определенные процессы в клетках этих желез (содержание липидов, РНК, щелочной, кислой фосфатаз, эстеразы) были отмечены всевозможные изменения показателей в разные периоды внутриутробной жизни, причем в 6–8 недель беременности эти показатели в обеих группах полностью совпадали.

При неблагоприятном течении беременности определялось функциональное напряжение железы, что характеризовалось резким подъемом активности щелочной и кислой фосфатаз и эстеразы в 9–11 недель внутриутробного развития. В 15–26 недель наблюдалось как усиление функциональной активности коры надпочечников, так и угнетение ее в зависимости от длительности действия патологического фактора, а именно выраженная реакция на специфические ферменты (в 15–26 недель) при непродолжительном действии патологического фактора и подавление функциональной активности коры надпочечников преимущественно при длительной гипоксии; это свидетельствовало о выраженном снижении резервных возможностей этих желез при неблагоприятном развитии беременности.

Особенно резкое подавление функции коры надпочечников в случае длительного воздействия патологического фактора (хроническая инфекция; дисгормональное влияние; иммунологический конфликт) было отмечено в период 27–32 недели беременности. В отличие от контрольной группы, в 33–38 недель было выявлено состояние резко выраженного функционального напряжения коры надпочечников, особенно при кратковременном действии патологического фактора (грипп, непродолжительный поздний токсикоз). К моменту рождения при осложненной беременности было установлено обеднение коры надпочечников липидами и отрицательная реакция на ферменты, что свидетельствовало о функциональном истощении и снижении резервных возможностей коры надпочечников.

Результаты качественной и количественной оценок гистохимических реакций показали, что при кратковременном воздействии патологического фактора повышается функциональная активность коры надпочечников, что может привести к ее быстрому истощению. Длительное же действие патологического фактора приводит к противоположному состоянию. Однако далеко не всегда в обследуемой группе был установлен параллелизм между степенью функциональной активности коры надпочечников и их величиной.

Сопоставление гистохимических показателей функционального состояния коры надпочечников и аденогипофиза у плодов контрольной группы дало возможность установить наличие влияния аденогипофиза на функцию коры надпочечников после 27 недель внутриутробного развития плода. При неблагоприятном течении беременности обнаруживались нарушения коррелятивных взаимоотношений между указанными железами.

Уменьшение содержания РНК и липидов в коре надпочечников обследуемой группы, по сравнению с контрольной, в течение всего периода антенатального онтогенеза свидетельствует о снижении резервных возможностей железы при наличии патологических факторов.

Изучение состояния коры надпочечников у новорожденных показало в контрольной группе наличие определенной зависимости между уровнем гликокортикоидов в сыворотке крови и показателями веса тела в первые дни постнатального периода, а именно: минимальное содержание их в первые дни жизни, совпадающее с максимальной потерей веса, и заметное нарастание параллельно его увеличению.

Таким образом, патологическое течение беременности и родового акта может обусловить изменения функционального состояния коры надпочечников: более низкие (по сравнению с контрольной группой) показатели содержания гликокортикоидов с максимумом их в первые дни, когда происходит падение веса тела, и снижение их уровня в сыворотке крови к 7–8-му дню жизни (в контрольной группе в это время отмечается повышение содержания этих гормонов).