Изучение сухой массы эритроцитов в норме и при патологии

В последние годы в гематологические исследования начинает внедряться метод интерференционной микроскопии. Он позволяет с высокой степенью точности определить сухую массу и концентрацию плотных веществ в живых, фиксированных клетках и клеточных структурах.

Под «сухими» или «плотными» веществами понимают компоненты клетки, отличные от воды. Известно, что основу сухой массы клеточных структур составляют главным образом белки и нуклеиновые кислоты. Поэтому метод интерференционной микроскопии дает возможность оценить суммарное содержание белков и ДНК в клетке, что имеет большое значение для характеристики функционального состояния гемопоэтических элементов. Кроме того, сочетая интерферометрию с методами специфического выявления белков, можно выразить в единицах сухой массы количество выделяемого соединения или какого-либо компонента клетки.

Первые интерферометрические исследования клеток крови были проведены в 50-х годах. Уже этими авторами была отмечена перспективность использования интерференционной микроскопии для изучения эритропоэза. Так, Barer (1952) показал, что интерферометрия может с успехом применяться для определения сухой массы эритроцитов. Он установили, что величина их плотного остатка составляет 31,4. Lagerlof, используя интерференционную микроскопию для измерения сухой массы эритроцитов и цитофотометрию для определения содержания в них гемоглобина, обнаружили, что в процессе созревания эритроидных элементов количество белка увеличивается быстрее по сравнению с гемоглобином. Тем самым было доказано, что белок синтезируется раньше включения в молекулу гемоглобина группы гема. Эти же авторы, изучая гемолиз зрелых эритроцитов, отметили, что между величиной сухой массы и содержанием гемоглобина имеется линейная зависимость. Затем было установлено [Marsden, 1956], что за время гемолиза (12 сек) количество плотных веществ в эритроцитах уменьшается на 85%.

В последние годы накопилось достаточно данных, свидетельствующих о большой значимости метода интерференционной микроскопии для изучения гемоглобинсинтетических процессов в клетках костного мозга и оценки функционального состояния эритроцитов.

Известно, что основу сухой массы эритроцитов (95,5%) у здорового человека составляет гемоглобин. Зрелый эритроцит по существу представляет собой мембрану, заполненную концентрированным раствором гемоглобина, синтез которого заканчивается на ранних стадиях ретикулоцитов и не изменяется до конца жизни клетки. Следовательно, величина сухой массы является интегрированным показателем, отражающим процессы гемоглобинизации эритроидных элементов и характеризующим их по степени насыщения гемоглобином. Поскольку интерферометрические измерения проводятся в каждой отдельно взятой клетке, то полученные данные позволяют проанализировать распределение эритроцитов в зависимости от содержания плотных веществ, а следовательно, и гемоглобина, оценить и выразить количественно степень анизохромии.

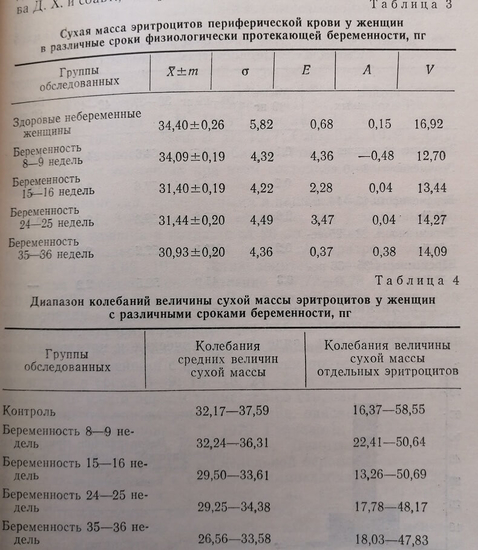

Близкие к этим данные получены и в нашей лаборатории. Так, исследования И. Д. Евтушенко, И. В. Костаревой (1982) показали, что у здоровых женщин в возрасте от 20 до 40 лет величина сухой массы эритроцитов равнялась в среднем 34,40+0,26 пг с индивидуальными колебаниями от 32,17 до 37,59 пг (табл. 3, 4).

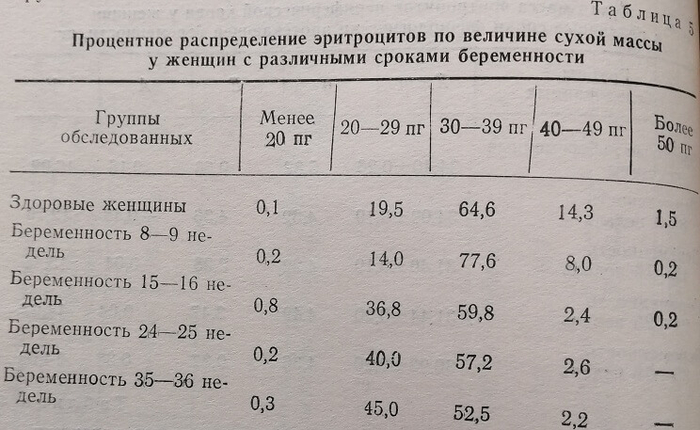

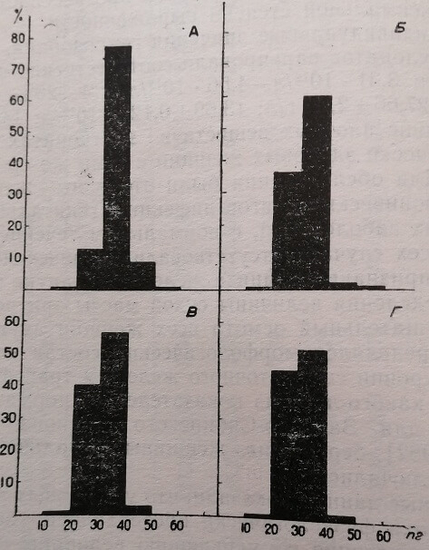

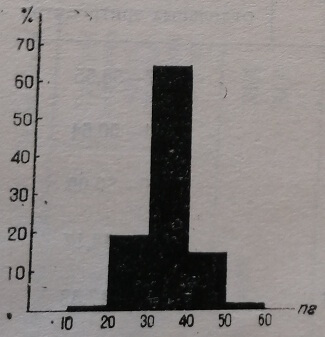

Плотный остаток отдельных клеток варьировал в весьма широком диапазоне – от 16,37 до 58,55 пг. При этом коэффициент вариации (У) составлял 16,92%, Однако большая часть эритроцитов (64,6%) имела сухую массу в пределах 30–39 пг. Значительно реже в популяции встречались элементы с более низким (от 20 до 29 пг – 19,5%) или более высоким (от 40 до 49 пг – 14,3%) количеством плотных веществ. Число очень «легких» (15–19 пг) или, наоборот, «тяжелых» (50–59 пг) клеток не превышало соответственно 0,1 и 1,5% (табл. 5).

Распределение вариант в совокупности было близким к нормальному, о чем свидетельствовали незначимые уровни коэффициентов асимметрии (А) и эксцесса (Е), равные соответственно 0,15 и 0,68 (рис. 25).

Рис. 25. Распределение эритроцитов периферической крови по величине сухой массы у здоровых небеременных женщин

Имеются единичные сообщения о содержании плотных веществ в эритроцитах здоровых детей. По данным Д. X. Юсуповой и соавт. (1980), у здоровых детей раннего возраста (от 6 месяцев до 2 лет) плотный остаток эритроцитов составлял 32,3zfc 0,9 пг. Большая их часть (60,5%) была представлена элементами с сухой массой 30–39 пг. У 29,5 % эритроцитов этот показатель колебался в пределах 20–29 пг и у 9,5% превышал 40 пг. В группе, включающей детей старшего возраста (6 месяцев –15 лет), наблюдалась тенденция к увеличению количества плотных веществ в эритроцитах до 33,8 пг. Причем доля клеток, наиболее насыщенных гемоглобином, возрастала до 17,6%, а мало насыщенных снижалась до 18,4%.

Таким образом,, полученные результаты указывают на существование физиологической вариабельности эритроцитов по величине сухой массы, а, следовательно, и степени насыщен

ния их гемоглобином. Анализ литературных данных свидетельствует о значительных отличиях в содержании плотных веществ в эритроцитах здоровых детей и взрослых мужчин и женщин, что, по-видимому, обусловлено половыми различиями гемоглобинсинтезирующей функции костномозговых клеток.

Согласно нашим данным этот метод дает возможность получить существенную информацию об особенностях гемоглобинобразовательных процессов при беременности, изменение эритропоэза при которой является твердо установленным научным фактом.

В работах многих авторов показано, что уже с конца первого триместра беременности наблюдаются изменения показателей красной крови. Отмечается снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, появляются изменения их морфологии, возникает ретикулоцитоз. Однако особенности гемоглобинсинтетических процессов в эритроидных элементах при этом состоянии еще мало изучены.

Исследованиями, проведенными в нашей лаборатории [Евтушенко И. Д., 1982], было установлено, что у здоровых небеременных женщин в возрасте от 20 до 40 лет количество гемоглобина колебалось от 124 до 138 г/я, эритроцитов – от 3,96- 1012/л до 4,62 • 1012/л, ретикулоцитов – от 2,0 до 12,0%о, составляя в среднем соответственно 137,72+0,78 г/л; (4,17± ±0,04 • 1012/л и 4,78±0,94%о. Величина цветного показателя варьировала в узком диапазоне –от 0,91 до 1,11, равняясь в среднем 1,00±0,01 (табл. 6).

Результаты, полученные при обследовании 120 практически здоровых женщин с физиологически протекающей беременностью в сроки 8–9; 15–16; 24–25 и 35–36 недель, показали, что уже в первом триместре со стороны красной крови появляются характерные изменения, описанные ранее рядом авторов. Так, у женщин с 8–9 недельной беременностью обнаруживалась тенденция к снижению гемоглобина до 135,26± ±2,54 г/л (р>0,5) и эритроцитов до (3,89±0,12) • 1012/л (р>0,05). Поскольку уменьшение этих величин происходило одновременно, цветной показатель – 1,05±0,03 не изменялся (р>0,5). Количество ретикулоцитов увеличивалось и достигло 11,60±0,57%о (р<10,05). При исследовании морфологии эритроцитов определялся слабо выраженный анизо- и пойкилоцитоз, выявлялись единичные овало- и акантоциты, гипохромные эритроциты. Наблюдалось увеличение среднего диаметра эритроцитов до 7,57+0,03 мкм, достоверно превышающее показатели контроля – 7,41 ±0,02 мкм (р<0,05).

С увеличением сроков беременности все описанные выше изменения со стороны красной крови прогрессировали и достигали максимальной степени выраженности к ее концу. При этом индивидуальные значения гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов варьировали соответственно в диапазоне 118–146 г/л; 3,31 • 1012/л–4,56 • 1012/л и 4–20%о, составляя в среднем 127,66+2,24 г/л; (3,69+0,12) • 1012/л; 14,19+1,30%.

Содержание плотных веществ в эритроцитах изучалось у 40 практически здоровых женщин с теми же сроками беременности. Для обследования были отобраны женщины, не имеющие хронических очагов инфекции, генитальной патологии и острых заболеваний, с нормальным течением беременности. Во всех случаях отсутствовали клинические и гематологические признаки дефицита железа. Накануне забора крови для определения величины сухой массы эритроцитов производился тщательный осмотр всех женщин акушером-гинекологом, определялся морфологический состав периферической крови, уровни сывороточного железа и трансферина. При отклонении какого-либо из показателей от нормативов, установленных для Западно-Сибирского региона, беременные женщины из дальнейших исследований исключались.

Полученные данные показали, что у здоровых женщин уже в ранние сроки физиологически протекающей беременности появлялась тенденция к уменьшению величины сухой массы эритроцитов (табл. 3, рис. 26). Так, при беременности в 8–9 недель она составляла 34,09+0,19 пг. Однако статистически значимого уровня по сравнению с контролем–34,40+0,26 пг (р>0,05) это различие не достигало, хотя индивидуальные значения средних величин варьировали в более узком диапазоне – от 32,24 до 36,31 пг (табл. 4).

В то же время анализ структуры популяции эритроцитов по степени насыщения их гемоглобином позволил выявить признаки ее явной перестройки. Отмечалось снижение количества клеток, наиболее насыщенных гемоглобином, то есть с содержанием плотных веществ 40–49 пг, до 8,0% и увеличение элементов с сухой массой 30–39 пг – до 77,6% (табл. 5). Появлялась левосторонняя асимметрия (А = –0,48) и кривая распределения приобретала асимметричный и островершинный характер (Е = 4,36). Плотный остаток отдельных эритроцитов у беременных женщин этой группы.

Рис. 26. Распределение эритроцитов периферической крови по величине сухой массы у женщин в разные сроки физиологически протекающей беременности. А – при беременности 8–9 недель; Б – при беременности 15–16 недель; В – при беременности 24–25 недель; Г – при беременности 35–36 недель

В конце беременности (35–36 недель) сухая масса эритроцитов максимально снижалась и достигала 30,93+0,20 пг (р<0,01). Не средние величины у отдельных женщин составляли 26,56 33,58 пг, т. е. в эти сроки беременности наблюдались и наиболее низкие индивидуальные показатели. В популяции циркулирующих эритроцитов почти половина клеток (45,0%) имела плотный остаток в пределах 20–29 пг, в то время как количество эритроцитов с сухой массой 30–39 пг падало до 52,5 %, Уровень коэффициентов асимметрии и эксцесса становился незначимым и равнялся соответственно А= *0,38 и Е =0,37.

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили установить снижение содержания плотных веществ в эритроцитах при физиологически протекающей беременности. Тенденции к уменьшению сухой массы клеток появлялась рано уже на 8 -9 неделях и достигала наибольшей степени выраженности к ее концу (на 35–36 неделях). Среди эритроцитов значительно увеличивалось количество «легких» клеток и уменьшалась доля «тяжелых» элементов, наиболее насыщенных гемоглобином.

Следовательно, полученные данные свидетельствуют о том, что даже при физиологическом течении беременности возникают определенные изменения в функциональном состоянии системы эритроцита, которые характеризуются снижением активности гемоглобинообразовательных процессов в костно-мозговых эритроидных элементах.

Изучение сухой массы эритроцитов (табл. 7) проводят и при ряде патологических состояний. Так, в работах И. А. Быковой и соавт. (1979), Г. И. Козинца и соавт. (1980) было показано значительное снижение количества плотных веществ в эритроцитах при железодефицитных анемиях, которое коррелировало со степенью ее тяжести. Ими отмочено, что на фоне проводимой ферротерапии уровень гемоглобина и эритроцитов нормализовался раньше, чем величина сухой массы, что указывало на необходимость дальнейшего лечения больных для восстановления функциональных свойств эритоопитов.

При гипопластической анемии средние значения плотного остатка эритроцитов (34,1 ±1,0 пг) не отличались от нормы. Одпако размах колебаний этого показателя для отдельных эритроцитов (10–70 пг) был значительно выше, чем у здоровых людей. Кроме того, отсутствовал выраженный пик в области клеток с сухой массой 30–39 пг, наблюдавшийся в норме. Выявленные изменения определялись не только при развернутой клинико-гематологической картине гипопластической анемии, но сохранялись и в периоде ремиссии заболевания.

У больных пароксизмальной ночной гемоглобинурией (ПНГ) величина сухой массы эритроцитов отличалась большой вариабельностью. У части из них этот показатель был ниже нормы. У других – не отличался от такового здоровых людей и, наконец, у третьих имел более высокие значения по сравнению с контролем. И. А. Быкова и соавт. (1979), Г. И. Козинец и соавт. (1979, 1980) считают, что обнаруженные особенности обусловлены характером течения пароксизмальной ночной гемоглобинурии, отличающейся чередованием периодов кризов и ремиссий с постепенным истощением компенсаторных возможностей системы эритрона.

Обследование больных с различными формами талассемии, в основе патогенеза которой лежат значительные нарушения синтеза альфа- и бета-цепей гемоглобина, показало, что величина сухой массы эритроцитов зависела от степени тяжести, периода и характера течения заболевания.

Наиболее низким количество плотных вешеств в клетке было при большой талассемии. Среди эритроцитов встречалось большое число элементов (23,5%) с малой сухой массой (6–20 пг), чего никогда не наблюдалось в норме. Однако в популяции присутствовали и отдельные клетки с высоким плотным остатком (более 50 пг), что по мнению Г. И. Козинца и соавт. (1980), свидетельствует о наличии компенсаторных возможностей в системе эритропо эза при талассемии и существовании клона клеток, способного производить эритроциты с высоким содержанием гемоглобина.

При промежуточной, малой и минимальной талассемии сухая масса эритроцитов снижалась в меньшей степени, менее выраженными были также и нарушения в структуре их популяции.

При семейно-наследственном эритроцитозе в периферической крови почти одинаково часто (в 40,3+0,7% и 44,4+ ±0,7%) встречались эритроциты с плотным остатком 20– 29 пг и 30–39 пг, а средние значения этого показателя 31,2+ 0,9 пг соответствовали нижней границе нормы [Козинец Г. И. и соавт., 1980]. В то время как для больных истинной полицитемией, обследованных в разгар заболевания, была характерна тенденция к увеличению сухой массы клеток до 38,2+0,6 пг.

Отмечены существенные изменения в структуре популяции эритроцитов у больных хроническим миелолейкозом и особенно острым лейкозом даже в тех случаях, когда анемия не была еще значительно выраженной.

Таким образом, интерферометрические исследования эритроцитов при заболеваниях крови дали возможность судить о некоторых сторонах патогенеза нарушений эритропоэза и оценить в ряде случаев качество проводимого лечения.

Значительный интерес представляют данные по использованию интерференционной микроскопии для изучения функциональной полноценности эритроцитов при негематологических заболеваниях, которые, однако, сопровождаются изменениями со стороны гемопоэза. Так, исследованиями Д. X. Юсуповой и соавт. (1980), И. А. Быковой и соавт., (1981) было установлено, что определение сухой массы эритроцитов при вирусном гепатите у детей дает ценную информацию для ранней диагностики анемии, нередко осложняющей это заболевание. Показано, что при тяжелой форме вирусного гепатита в разгар заболевания наблюдались значительные нарушения гематологических показателей, характеризующих красный росток. У большинства больных обнаружено снижение количества эритроцитов и концентрации гемоглобина, умеренно выраженный ретикулоцитоз. Отмечена тенденция к уменьшению содержания плотных веществ в эритроцитах до 29,2±4,0 пг и глубокая перестройка структуры их популяции, которая характеризовалась появлением в периферическом русле крови значительного количества функционально неполноценных бедных гемоглобином клеток с очень низкой величиной сухой массы (10–19 пг). Такие эритроциты у здоровых детей не встречались. При улучшении клинического состояния и в период реконвалесценции показатели крови и особенно количество плотных веществ в эритроцитах нормализовались медленно. Легкая форма вирусного гепатита не сопровождалась снижением общегематологических показателей. Не отличалось от нормы и среднее количество плотных веществ в эритроцитах (33,8±1,0 пг). Однако среди них обнаруживались функционально неполноценные элементы, мало насыщенные гемоглобином. У больных этой группы анемия развивалась в более поздние сроки – при улучшении состояния и в период реконвалесценции.

Существенные изменения в процентном распределении эритроцитов по степени насыщения их гемоглобином, по сравнению с таковым у здоровых детей, выявлены при описторхозе. При этом, несмотря на нормальные величины средних значений плотного остатка, в популяции появлялись очень «легкие» эритроциты, содержащие малые количества сухих веществ. Характерно, что структурные перестройки их популяции обнаруживались значительно раньше снижения уровня гемоглобина и эритроцитов. Следовательно, метод интерференционной микроскопии оказался весьма полезным для выявления ранних нарушений в эритропоэзе, предшествующих развитию явных клинических и гематологических признаков анемии.

Следовательно, метод интерференционной микроскопии оказался пригодным для ранней диагностики нарушений в функциональном состоянии эритрона, осложняющих и отягощающих течение негематологических заболеваний.

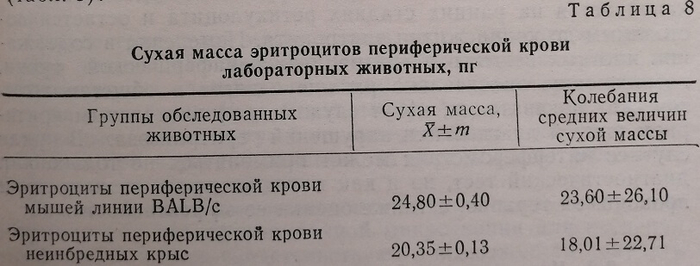

В нашей лаборатории сухая масса эритроцитов определялась и у лабораторных животных (мышей и крыс), на которых часто моделируются различные физиологические и патологические процессы в системе эритрона.

Исследования проводились на неинбредных белых крысах с массой 160–220 г и мышах линии BALB/c с массой 18–20 г.

Установлено, что у мышей линии BALB/c количество плотных веществ в эритроцитах отдельных животных колебалось от 23,60 до 26,10 пг, при средних значениях 24,80±0,40 пг (табл. 8).

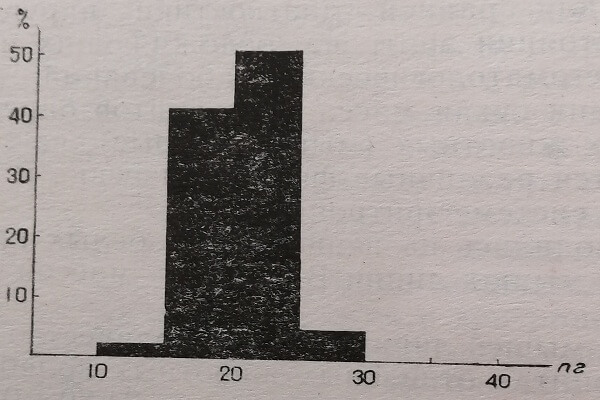

У неинбредных белых крыс величина этого показателя была несколько ниже – 20,35±0,13 пг при индивидуальных вариациях средних значений в пределах 18,01–22,71 пг. Плотный остаток отдельных эритроцитов колебался в диапазоне 10–29 пг. Среди них клетки с сухой массой 10–14 пг составляли 1,8%, 15–19 пг – 42,4%, 20–24 пг – 50,8% и 25–29 пг – 5,0% (табл. 8, рис. 27).

Рис. 27. Распределение эритроцитов периферической крови по величине сухой массы у интактных неинбредных белых крыс

Итак, анализ имеющихся в настоящее время данных по применению интерференционной микроскопии для изучения физиологических и патологических состояний эритрона свидетельствует о большой перспективности этого метода. Преимущество заключается не только в возможности измерять количество плотных веществ, а следовательно, и содержания гемоглобина в каждой отдельно взятой клетке, но и охарактеризовать структуру популяции эритроцитов по степени насыщения их гемоглобином. Этот метод в определенной мере позволяет судить о гемоглобинообразовательных процессах в костномозговых клетках, поскольку синтез гемоглобина заканчивается на ранних стадиях ретикулоцита и остается постоянным до конца жизни эритроцита. Изменения в содержании плотных веществ в эритроцитах периферической крови, возникающие значительно раньше сдвигов в общегематологических показателях, могут служить дополнительным критерием ранней диагностики нарушений эритропоэза. В ряде случаев интерферометрия может применяться не только как диагностический тест, но и как метод контроля за качество проводимой терапии, а также оценки ее эффективности.