Дозировка ультрафиолетового облучения

Облучение ультрафиолетовым облучателем не вызывает ощущения тепла во время облучения. Спустя 11/2-2 ч после облучения на облученном участке кожи появляется слабое покраснение, которое спустя 6-7 ч после облучения может стать весьма интенсивным. Степень покраснения кожи зависит не только от интенсивности облучения, но и от чувствительности кожи облученного.

Необходимость дозировки ультрафиолетового облучения

С изменением физических условий меняется и интенсивность излучения ртутно-кварцевой лампы. Так, например, на режим ее, а следовательно, на интенсивность излучения влияют колебания напряжения тока в городской сети и в работе трансформатора. Кроме того, реакция кожи на ультрафиолетовое излучение неодинакова не только у разных лиц, но и у одного и того же человека в зависимости от ряда условий (времени года, заболевания, локализации облучения и т. д.).

Для того чтобы систематически следить за режимом ртутно-кварцевых ламп (напряжением и силой тока), следует пользоваться вольтметром и амперметром. При наличии колебаний напряжения тока в сети целесообразно пользоваться стабилизатором напряжения.

Новая лампа обладает максимальным фотохимическим действием. В течение уже первых месяцев эксплуатации лампы интенсивность ее излучения начинает постепенно уменьшаться, особенно в ультрафиолетовой ее части.

Для того чтобы ультрафиолетовое излучение оказывало эффективное влияние на организм человека, необходима правильная его дозировка, так как слишком интенсивное облучение (передозировка) может вызвать ряд осложнений (ожоги, обострение болезненного процесса и т. п.). В нашем распоряжении до сих пор нет точного и легко доступного метода измерения интенсивности излучения. Многие из предложенных методов не точны, а потому не получили широкого распространения.

Наиболее доступным и имеющим практическую ценность является широко применяемый биологический метод дозировки, основанный на свойстве ультрафиолетового излучения вызывать покраснение облученной кожи (эритему).

Для каждого больного определяют минимальную дозу ультрафиолетового излучения, вызывающую на коже слабовыраженную, равномерную и ясную эритему (пороговую эритему); эту дозу называют биологической дозой (сокращенно биодозой). При этом, однако, определяют не дозу ультрафиолетового излучения, вызывающую пороговую эритему, а продолжительность облучения в минутах, при которой появляется пороговая эритема.

Использование биодозиметра для правильного определения дозы облучения

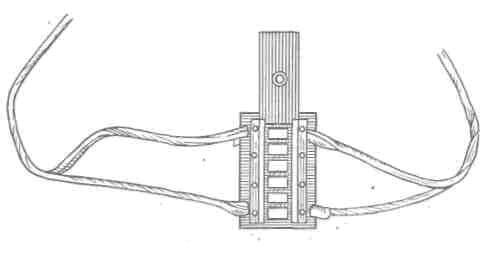

С этой целью применяют так называемый биодозиметр, представляющий собой металлическую пластинку (рис. 64) размером 10x6 см с 6 прямоугольными, параллельно расположенными отверстиями размером 2x0,5 см каждое. Вдоль этих отверстий свободно передвигается металлическая заслонка. Дозиметр вшит в клеенку и снабжен тесьмой для его фиксации на теле больного.

Рис. 64. Биодозиметр.

Для маленьких детей предложен биодозиметр в виде круга диаметром 7-8 см с 6 радиально расположенными отверстиями.

Биодозиметр обычно фиксируют внизу живота кнаружи от пупка; при этом остальную поверхность тела покрывают простыней. Лицо больного можно защитить и специальной ширмой. Лампу устанавливают так, чтобы облучаемый участок находился строго под ней и излучение падало бы перпендикулярно на облучаемое поле.

При определении биодозы лампу обычно устанавливают на расстоянии 50 см от облучаемого участка (это расстояние измеряют деревянным угольником или прикрепленной к ручке рефлектора облучателя лентой). Спустя 10 мин после начала свечения лампы можно начинать облучение. Сначала открывают первое отверстие пластинки и находящийся под ним участок кожи обычно облучают в течение одной минуты, потом - второе и находящийся под ним участок кожи тоже облучают в течение одной минуты. В дальнейшем одно за другим последовательно с интервалами в одну минуту открывают остальные 4 отверстия, облучая кожу в области каждого отверстия в течение такого же времени. Таким образом, через 6 мин, когда будет открыто последнее (шестое) отверстие, кожа на первом участке окажется облученной в течение 6, на втором - 5, на третьем-4, на четвертом-3, на пятом-2 и на шестом-1 мин. После облучения биодозиметр закрывают, отодвигают облучатель в сторону, снимают с больного биодозиметр и отпускают больного. Обычно на следующий день (через 24 ч) по степени выраженности эритемы определяют длительность облучения для получения биодозы. Так, если наиболее слабая, но ясно выраженная в четырех углах полоски эритема будет на четвертой полоске (считая от наиболее выраженной), то биодоза получается в 3 мин, при наиболее слабой эритеме на пятой полоске она получается в 2 мин, и т. д. Эта биодоза соответствует только данному больному, при данной лампе и данном расстоянии. Облучать больного в дальнейшем следует той же лампой, которой определяли биодозу.

Если эритема ни на одном участке не была получена, биодозу определяют повторно на симметричном участке кожи живота, как было указано; после этого, оставляя открытыми все отверстия биодозиметра, дополнительно облучают их 6 мин, в результате чего наименьшее облучение кожи (на последнем отверстии) будет длиться 7, наибольшее (на первом отверстии) - 12 мин. Дозу и с меньшего рассеяния лампы от облучаемой поверхности, начиная с облучения в одну минуту.

Если видны все 6 полосок, что наблюдают при повышенной чувствительности кожи к ультрафиолетовому излучению, биодозу определяют повторно на симметричном участке кожи живота таким же путем, как и выше, но облучение начинают с 1 мин.

Методика общего ультрафиолетового облучения

Облучение всего тела ультрафиолетовым излучением (так называемое общее облучение) начинают с дробных частей биодозы. Так как для общего облучения необходимо поднять лампу выше, т. е. увеличить расстояние между облучаемой поверхностью и лампой, то соответственно следует увеличить и продолжительность облучения. Ее определяют, исходя из закона, что интенсивность света обратно пропорциональна квадрату расстояния. Так, например, при увеличении расстояния в 2 раза интенсивность света уменьшается в 4 раза; поэтому биодоза получится в более длительное время.

Для определения продолжительности облучения при изменении расстояния лампы от тела можно пользоваться табл. 2. В ней указан коэффициент, на который следует умножить установленную продолжительность облучения при изменении расстояния. Так, например, если для получения определенной дозы (или биодозы) с расстояния 50 см облучали 2 мин, то для получения той же дозы (при облучении той же лампой) с расстояния 70 см придется облучать почти 4 мин (2 минХ 1,96 = 3,92 мин).

Пример. Врач назначил общее облучение, начиная с биодозы. При ее определении с расстояния 50 см она получена в 3 мин. Общее облучение начинают с расстояния 100 см. Биодоза при новом расстоянии будет равна 3 мин X 4, т. е. 12 минутам, а потому облучение следует начинать с 3 мин при расстоянии 100 см. Обычно дозу при каждых двух последующих облучениях увеличивают на биодозы.

Указанной врачом дозой облучают переднюю и заднюю поверхность тела.

Для общих облучений больного укладывают на кушетку и устанавливают лампу по отвесной линии над животом.

Иногда (при зябкости и т. д.), чаще в детской практике, для создания условий комфорта одновременно облучают ультрафиолетовым и светотепловым облучателем. Как правило, общее облучение проводят через день, на курс лечения назначают 15-20 облучений.

При общих облучениях не должно появляться покраснения кожи на протяжении всего курса лечения; если же оно появляется, то значит дозировка была неправильной, и облучения следует прекратить до исчезновения покраснения.

План курса облучений бывает различным. Можно либо постепенно увеличивать продолжительность облучений, не меняя расстояния лампы от тела больного, либо уменьшать расстояние ее от тела больного, либо изменять и длительность облучения, и расстояние лампы от тела больного. В зависимости от состояния больного врач назначает тот или иной план лечения.

В практической работе приходится менять продолжительность облучения и расстояние лампы от тела больного. При этом можно пользоваться примерными схемами.

Замедленная схема, т. е. более медленное прогрессивное увеличение дозы, применяют у детей, а также у ослабленных лиц в период выздоровления, при вторичном малокровии.

Ускоренной схемой можно пользоваться, когда назначают интенсивные облучения (при фурункулезе, некоторых формах нарушения обмена веществ и др.).

При общих облучениях определение биодозы обязательно. Повторный курс общих облучений можно проводить после перерыва в 2-3 мес. Перед повторным курсом облучений опять определяют биодозу.

Иногда необходимо срочно начинать облучение и определять индивидуальную биодозу у больного не представляется возможным. Тогда руководствуются так называемой средней биодозой для данной лампы. Для ее получения биодозу определяют у нескольких (8-10) здоровых лиц. Среднее арифметическое и будет биодозой; ее обычно определяют раз в 2-3 мес.