Физиология периода полового созревания

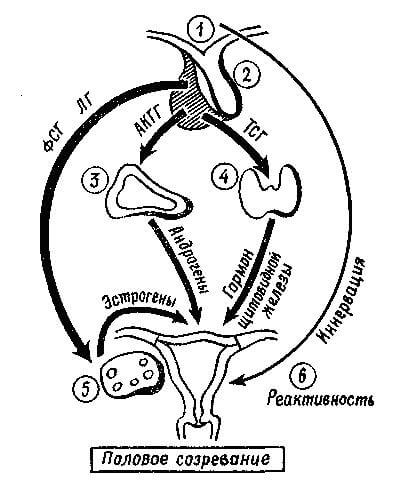

Период полового созревания у девочек начинается задолго до первой менструации и продолжается в течение 3–5 лет (рис. 25). Началом его считается появление первых признаков действия на организм эстрогенов, выделяемых яичниками, а также андрогенов, секретируемых текалютеиновыми клетками яичника и сетчатой зоной коры надпочечников. При этом отмечаются два периода. Первый характеризуется быстрым развитием молочных желез и наружных половых частей, а также выраженным ускорением роста тела в длину; второй период, начинающийся с появления первой менструации, характеризуется формированием вторичных половых признаков и замедлением роста тела. Окончанием этого периода является, по существу, первая овуляция, означающая потенциальную способность к оплодотворению и развитию беременности.

Рис. 25. Схематическое изображение механизма полового созревания (по Е. Тетеру): 1 – гипоталамическая область; 2 – гипофиз; 3 – кора надпочечников; 4 – щитовидная железа (тироксин сенсибилизирует ткани полового аппарата к воздействию эстрогенов); 5 – яичник; 6 – вегетативные воздействия на органы половой системы.

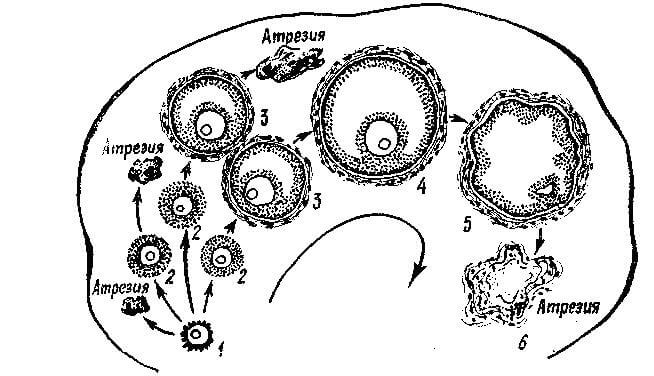

Внутренней соединительнотканной оболочки, обильно кровоснабженной и способствующей приближению созревающего фолликула к поверхности яичника. Созревающий фолликул, в зернистой мембране которого появляется полость, заполненная фолликулярной жидкостью, содержащей эстрадиол, в конечном итоге становится зрелым, или граафовым пузырьком (рис. 26).

Рис. 26. Процесс роста и атрезии фолликулов (по Е. Тетеру). Фолликул может подвергнуться атрезии в стадии первичного фолликула (1), в стадии растущего фолликула (2), фолликула в стадии образования полости (3), после достижения полного развития (4) или же перед тем, как лопнуть (5) и превратиться в атретическое тельце (6).

Для нормального полового развития необходим гармонический синергизм: 1) нервных центров подбугорья, управляющих выделением гонадотропных гормонов, особенно лютеинизирующего; 2) передней доли гипофиза, фолликулостимулирующий гормон которой имеет особенно важное значение в развитии фолликулов; 3) нормально сформированного, хорошо кровоснабженного и иннервированного яичника. Необходимо отметить, что у большинства девочек на 11-м году жизни начинают быстро развиваться вторичные половые признаки. Формы тела становятся округлыми благодаря характерным для женского пола отложениям жировой ткани в области бедер, ягодиц и молочных желез. Увеличиваются и начинают набухать соски, появляется оволосение лонного бугра и подмышечных впадин. Начинают выявляться типичные черты характера, свойственные девочкам-подросткам (застенчивость, желание нравиться и др.).

Указанные изменения являются результатом эндокринной функции яичников под влиянием физиологических импульсов, исходящих из гипофиза, выделяющего увеличенное количество гонадотропинов. В фолликулах яичников происходят характерные изменения: увеличение объема яйцеклетки, усиление деления окружающих яйцеклетку зернистых клеток, что приводит к образованию многослойной зернистой мембраны, и зоны текаклеток способность яичника реагировать на гонадотропные гормоны гипофиза в значительной мере зависит от вегетативной иннервации, центры которой локализованы в гипоталамусе. На реактивность яичников в ту или иную сторону существенное влияние может оказывать и гормон щитовидной железы.

На функции яичника в период полового созревания немаловажное воздействие оказывает корковое вещество надпочечников: выделяемые им андрогены усиливают цитотропное действие эстрогенов; под влиянием синергетического действия эстрогенов яичников и андрогенов коры надпочечников происходит более быстрый рост матки и других отделов полового аппарата.

Незадолго до наступления менархе в яичниках начинается образование фолликулов второго и третьего порядка, а также происходит значительный рост матки, причем толщина эндометрия достигает уже 2 мм.

Хотя уже в период полового созревания изменения в половой системе обусловлены усилением воздействия гипофиза на яичники, только на определенном уровне развития организма количественные изменения переходят в качественные, что клинически проявляется наступлением первой менструации и последующей циклической функцией гонад.

До появления менархе колебания уровня эстрогенов еще столь незначительны, что они не в состоянии вызывать появление маточных кровоотделений, но уже к 12 годам жизни выделение эстрогенов увеличивается примерно в 10 раз по сравнению с возрастом 8-10 лет, и начинается относительная цикличность функции яичников.

До периода полового созревания в моче обычно не удается обнаружить гонадотропные гормоны гипофиза. С наступлением половой зрелости тотальное суточное выделение в моче гонадотропинов составляет 15–40 ед, в 1 л.

Принято считать, что рост тела обусловлен действием андрогенов, а рост костей – совместным действием андрогенов и эстрогенов.

Столь нередко наблюдающиеся в периоде полового созревания угри у детей обоего пола являются результатом усиленной секреции андрогенов. В указанное время происходят значительные изменения в надпочечниках. Они растут примерно так же интенсивно, как и яичники; их эндокринная функция, характеризующаяся в первую очередь выделением андрогенов, нарастает. В частности, выделение этих гормональных веществ вызывает скачок в росте девочек и в оволосении надлобковой области. Это скачкообразное повышение активности коры надпочечников называют адренархе. Возникновение адренархе в настоящее время объясняют совместным действием АКТГ и лютеинизирующего гормона. Имеется тесная взаимосвязь между адренархе и гонадархе. При дисгенезии яичников гонадархе отсутствует; поэтому и адренархе приобретает неправильный характер или даже полностью отсутствует.

Появление первых месячных происходит в большинстве случаев в возрасте от 13 до 14 лет, хотя возможны и широкие колебания (между 10 и 17 годами). На время появления менархе оказывают влияние экологические факторы, в частности экстероцептивные раздражения. Имеет значение и содержание в пище достаточного количества витаминов, белков и др. Если вначале интервалы между месячными нередко продолжительны и нерегулярны и половые циклы большей частью носят ановуляторный характер, то, по данным ряда авторов, регулярные двухфазные циклы начинаются в среднем через 25–35 мес. от момента первой менструации. В случае, если первые месячные появляются на год позже обычного срока, то нередко в период полового созревания возникают различные расстройства менструальных циклов. При появлении первых месячных у лиц старше 16–18 лет у многих таких девочек в последующем (иногда через годы) возникает аменорея.

О. Н. Савченко с соавт. (1974) с целью изучения гипофизарно-овариальных отношений в процессе формирования овуляторных циклов у девочек провели обследование 50 школьниц в возрасте 13–17 лет, у которых вторичные половые признаки были достаточно выраженными; 43 из них менструировали, причем средний возраст появления менархе у них составлял 12,6 года.

На основании длительного изучения базальной температуры, количества выделявшихся с мочой эстрогенов, прегнандиола, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов с параллельным детальным исследованием влагалищных мазков было установлено, что формирование гипофизарно-овариальных отношений, свойственных овуляторному циклу, начинается у девочек до менархе, причем ритм циклических кровотечений устанавливается через 2–2,5 года после менархе, а формирование циклической экскреции гормонов продолжается еще более длительное время. При этом могли быть установлены следующие стадии: а) незакономерные подъемы содержания ФСГ, ЛГ и эстрогенов при отсутствии овуляции; б) подъем уровня ФСГ и ЛГ во второй половине цикла с запозданием овуляции и образованием функционально недостаточного желтого тела; в) подъем содержания обоих гонадотропинов в середине цикла с овуляцией и более активной деятельностью желтого тела.

Таким образом, определяемый перед менархе уровень ФСГ достигает величин, характерных для установившегося цикла, не меняясь существенно в дальнейшем. Первоначально низкое выделение ЛГ достоверно увеличивается на 4-м году после менархе, но в эти годы еще не достигает величин, характерных для женщины репродуктивного возраста. Даже если в период полового созревания яичники выделяют через 2 года после менархе достаточное количество эстрогенов, свойственное женщинам репродуктивного возраста, продукция прогестерона продолжает оставаться значительно ниже его уровня у взрослых женщин. Продукция эстрогенов в течение овуляторных циклов у девочек характеризуется более высокой, чем у взрослых женщин, экскрецией в секреторной фазе, что наряду с низкой продукцией прогестерона благоприятствует стимуляции пролиферативных процессов в половой системе, необходимых для ее завершения к моменту половозрелости.

Что касается формирования гонадотропной функции гипоталамо-гипофизарной системы у девочек на разных этапах онтогенеза, то, как уже ранее упоминалось, в действии половых (андрогенных) гормонов на центральную нервную систему развивающегося организма отмечаются два этапа. Первый охватывает пренатальный и ранний постнатальный периоды жизни организма; в это время половые гормоны являются причиной половой дифференцировки, оказывая индуктивное действие на центральную нервную систему. В течение второго этапа у взрослого организма гормоны тормозят эту функцию, регулируя, таким образом, половое поведение.

Что касается половых различий в секреции гонадотропинов у половозрелых организмов, то эта секреция у особей мужского пола происходит на постоянно низком уровне, между тем как у женских особей она циклически нарастает. Как ныне общепризнанно, половые отличия в гипофизе вторичны и зависят от наличия дифференциации половых гормонов, т. е. не генетической природы. После наступления пубертатного периода сексуальный тип гипофиза в общем уже стабилен.

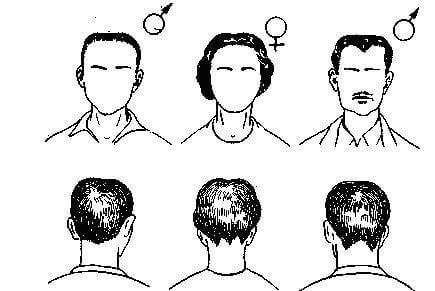

Признаки половой дифференциации. У каждого пола в период полового созревания под влиянием половых гормонов происходит характерное развитие определенных признаков. К числу клинических стандартов, позволяющих оценивать половую дифференцировку обследуемых, относится специфический для генетически женских или мужских индивидов тип оволосения лба и шеи. В то время как у лиц женского пола граница оволосения шеи характеризуется тремя зубцами – двумя боковыми и одним в середине, а граница лба имеет дугообразную форму, у лиц генетически мужского пола граница оволосения на затылке характеризуется двумя боковыми зубцами, а граница лобного оволосения – боковыми вогнутостями в ви-

сочной области (рис. 27).

Рис. 27. Различия лобного и затылочного оволосения у мальчика, женщины и мужчины (по Е. Тетеру).

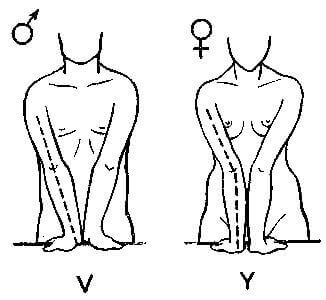

Другим признаком половой дифференциации является определенное своеобразное положение предплечий в супинации, напоминающее букву V у мужчин и букву У – у женщин (рис. 28).

Рис. 28. Клиническая оценка половой дифференциации. Предплечья в супинации (по Е. Тетеру).

В случаях псевдогермафродитизма использование этого признака облегчает уточнение наличия андроидных аспектов у лиц генетически мужского пола.

Развитие молочных желез

Степень развития молочных желез имеет важное значение в оценке эндокринологического состояния женщины. Необходимо обращать внимание на величину и форму желез, на форму и окраску сосков и ареол, на величину, число и плотность железистых долек.

Молочные железы проходят ряд последовательных стадий развития:

- Детская форма характеризуется весьма незначительным возвышением соска над ареолой, имеющей очень малый поперечник и розовую окраску.

- У 10–12-летних девочек до начала полового созревания сосок имеет форму цветочного бутона, а несколько приподнятая ареола, напоминающая форму колпачка, слегка возвышается над соском; несмотря на некоторую пигментацию соска и ареолы, они по-прежнему имеют розовый оттенок. У девочек в возрасте 9–12 лет иногда отмечается болезненное набухание и преходящее покраснение в области ареолы и соска.

- В период полового созревания происходит дальнейшее формирование молочной железы за счет местного отложения жира и отмечается значительное возвышение ареолы над уровнем грудной клетки: ареола напоминает собой как бы колпачок на крутом холмике груди; пигментация соска и ареолы заметно усиливаются.

- У зрелых женщин молочная железа приобретает вполне сформировавшийся вид (за исключением случаев инфантилизма). Сосок заметно возвышается над железой, причем ареола остается плоской (рис. 29). В жировой ткани железы прощупываются многочисленные железистые дольки. Сосок и ареола приобретают темную, синевато-коричневую окраску. Молочная железа нередко достигает больших размеров, имеет плоскую, небольшую ареолу, которая, равно как и сосок, не очень интенсивно окрашивается. В ряде случаев отчетливо просвечивают в виде сети расширенные подкожные вены.

При значительной гипертрофии железистой ткани иногда во время сдавливания железы выступает отделяемое. При описанном

состоянии соска нередко внутренние половые органы недоразвиты и может наблюдаться первичная аменорея. Иногда подобное состояние возникает после родов, когда происходит атрофия матки с вторичной аменореей и наступает патологическая лактация (синдром Киари – Фроммеля).

Такая патологическая реакция как у рожавших, так в редких случаях и у нерожавших женщин бывает обусловлена гиперсекрецией пролактина, который, блокируя выработку фолликулостимулирующего гормона, приводит яичники в состояние атрофии.

С клинической точки зрения заслуживает внимания гинекомастия у мужчин, которая часто сочетается с признаками новообразования яичка или с опухолью надпочечника. У четвертой части мужчин с гинекомастией обнаруживаются эндокринологические расстройства, как общие – плюрингландулярного характера, так и локальные, например заболевание гипофиза, щитовидной железы, яичка или предстательной железы. Примерно у 10% мужчин с новообразованием яичек обычно обнаруживается гинекомастия.

При гинекомастии, не связанной с развитием новообразования в яичке, она чаще всего обнаруживалась при пороках развития гонад, при общем истощении, при болезнях печени, надпочечников или гипофиза. Гинекомастия весьма часто выявлялась при первичном гипогонадизме и, в особенности, при синдроме Клейнфельтера.