Метод Тунберга

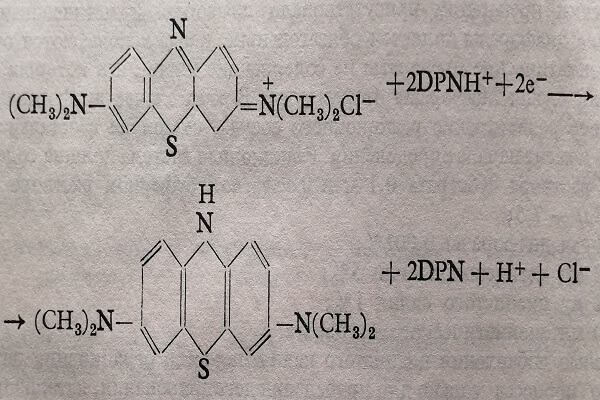

Активность энзимов не окисляемых непосредственно атмосферным кислородом (пиридиннуклеотидные дегидрогеназы, диафораза, энзим Шардингера) можно установить также в условиях анаэробиоза, благодаря их свойству восстанавливать определенные красители, превращая их в бесцветные лейкопроизводные.

Метод был разработан в 1920 г. Тунбергом, который, исходя из наблюдений Эрлиха, что бактерии, дрожжи и кусочки мышц восстанавливают некоторые красители – показал, что в отсутствии молекулярного кислорода кусочки ткани могут привести к обесцвечиванию метиленевой сини. Если эти ткани предварительно промываются, то обесцвечивание уже не происходит. Однако, если к промытым тканям добавляют молочную кислоту, яблочную, янтарную, глицерофосфорную, глютаминовую, лимонную или винную кислоту, то свойство обесцвечивать метиленовую синь восстанавливается. Последующие иследования доказали, что процесс обесцвечивания метиленовой сини является результатом действия дегидрогеназовых энзимов, переводящих водород от субстрата на этот краситель, восстанавливая его в бесцветное лейкопроизводное.

В отсутствии молекулярного кислорода, лейкопроизводные уже нельзя вторично окислить и таким образом реакционная система полностью обесцвечивается более или менее быстрым темпом, в зависимости от количества энзима, способствующего переводу водорода от субстрата на метиленовую синь. Следовательно, таким образом, можно установить количество дегидрогеназы в том или ином препарате, путем определения скорости восстановления известного количества метиленовой сини.

Для проведения теста Тунберга применяются специально изготовленные пробирки допускающие получение вакуума в реакционной системе. Форма этих пробирок показана на рис. 63. В собственно пробирку вводят реакционную систему, затем закупоривают притертой пробкой (предварительно смазанной вазелином для обеспечения герметичности). Пробку вначале устанавливают таким образом, чтобы на шлифе на уровне боковой трубки пробирки образовалось отверстие, допускающее получение вакуума внутри устройства. Вакуум создают путем приспособления резиновой трубки насоса к боковой трубке пробирки; в тот момент, когда манометр вакуум-насоса показывает, что желаемый вакуум (740–760) достигнут, связь пробирки с внешней средой прерывают, поворачивая притертую пробку на 180°. После этого можно разъединить связь с ваккумным насосом.

Рис. 63. Реакционные трубки Тунберга.

Вакуум осуществляют лишь после предварительного нагревания смеси находящейся в пробирке Тунберга до желаемой температуры, для чего пробирки погружают на 15 минут в водяную баню с постоянной температурой. Момент достижения вакуума является началом опыта.

Для определения энзиматической активности методом Тунберга, приготовляют реакционные системы со следующим содержанием:

- 2 мл раствора субстрата 0,1 м в фосфатном буферном растворе 0,15 м с pH 7,0–7,5;

- 0,2 мл метиленовой сини 0,5%;

- 0,2 мл цианистого калия 1 %;

- 0,6 мл дистиллированной воды;

- 1,0 мл энзиматического препарата.

Энзиматический препарат может В быть введен в боковой штуцер для смешения с остальной системой только в момент начала опыта. Тот же штуцер пробки можно вводить в различные вещества, влияние которых на ход реакции мы желаем определить начиная от известного момента после начала опыта.