Мероприятия по защите от неблагоприятного действия лазерного излучения при создании и эксплуатации оптических квантовых генераторов

Защитно-профилактические меры, применяемые в процессе создания и эксплуатации лазеров, подразделяют на индивидуальные и коллективные, а последние – на организационные и технические (Н. Ф. Кошелев и соавт., 1973). К индивидуальным следует отнести в первую очередь средства защиты глаз, поскольку повреждение этого органа вызывают дозы энергии, измеряемые в микро- и миллиджоулях. К ним относятся специальные очки, которые отвечают следующим требованиям: имеют высокую поглощающую способность света с длиной волны, излучаемой ОКГ, и в то же время являются достаточно прозрачными в остальных областях видимого спектра; плотно прилегают к коже лица, в связи с чем не пропускают бокового отраженного излучения (это диктует необходимость создания очков различных размеров); являются легкими и удобными в работе (С. Д. Плетнев, 1981).

В настоящее время созданы светофильтры из стекла и пластиков для защитных очков, предохраняющие от излучения большинства лазеров. Для этого в СССР используют светофильтры Ж-Ю, ОС-11, СЗС-21, СЗС-22, СЗС-25, СЗС-и др., в США, ГДР, ряде других стран большее распространение получили шоттовские стекла марки В-18,38.

Излучение СО2-лазера с длиной волны 10,6 мкм (инфракрасная область спектра) достаточно хорошо поглощается обычными прозрачными стеклами. Для защиты глаз от излучений лазера видимой и ультрафиолетовой области спектра с длинами волн 0,63, 0,44 и 0,33 мкм С. Д. Плетнев и соавторы (1978) использовали темные очки из специального пластика, поглощающие свет указанных длин волн, что было подтверждено специальными измерениями с помощью фотоэлементов и лазерных дозиметров (ДЛ-1).

Использовать защитные очки необходимо при работе с лазерными источниками как в условиях производства, так и в научно-исследовательских лабораториях и лечебных учреждениях во всех случаях, когда существует опасность поражения глаз прямым, отраженным или рассеянным лазерным излучением.

Защиту кожи обеспечивают ношением халата или костюма из плотной, хорошо поглощающей свет ткани, лучше всего темно-синего или темно-зеленого цвета. Для защиты кожи рук используют перчатки из такого же материала или черной кожи. В условиях лечебно-профилактических учреждений и научно-исследовательских лабораторий допустимо работать в обычных медицинских халатах и резиновых перчатках при соблюдении элементарных мер предосторожности, направленных на недопущение попадания прямого или зеркального отражения излучения на кожу.

При использовании высокоэнергетических лазерных излучений в качестве светового ножа или лазерной пули большинство исследователей рекомендует ношение 3-4-слойной марлевой маски для предупреждения попадания в дыхательные пути и пищевой канал вредных примесей, образующихся в результате взаимодействия лазерного излучения с биологическими объектами (дыма, копоти, тканевых и клеточных элементов патологического очага, в том числе и злокачественных клеток, С. Д. Плетнев и соавт., 1978, 1981). Согласно наблюдениям R. Wilkinson (1969), имплантация последних в организм вызывает у 65% животных развитие опухолей, поэтому пренебрегать этим простым средством защиты не следует.

Нельзя забывать и о перечне определенных правил, включающих индивидуальные меры предосторожности, которые должен соблюдать каждый, работающий с источником лазерного излучения. В частности, запрещается смотреть на прямой или зеркально отраженный луч (даже в очках), не следует также при наводке лазерного излучения на мишень смотреть вдоль луча, так как при этом увеличивается опасность поражения глаз отраженным лазерным светом. Следует выполнять и ряд других правил, изложенных в соответствующих инструкциях, имеющихся на промышленных предприятиях и в учреждениях, где создаются и эксплуатируются источники лазерных излучений, и разработанных на основе «Временных санитарных правил при работе с ОКГ» (М., 1972) и «Временных рекомендаций по работе с лазерным излучением в учреждениях здравоохранения» (М., 1978).

Важнейшим организационным мероприятием коллективной профилактики является установление научно обоснованных безопасных уровней лазерного облучения и недопущение их превышения.

Безопасный уровень (БУ) – это максимальная величина нормируемого параметра облучения, безопасная для организма. При облучении прямым и зеркально отраженным лазерным светом нормируемыми параметрами являются: энергетическая освещенность объекта (Вт/см2) для непрерывного излучения и энергетическое количество освещения объекта (Дж/см2) для импульсного излучения. Нормируемыми параметрами облучения диффузно отраженным лазерным светом является энергетическая яркость диффузной поверхности (Вт/см2 *Ср) для непрерывного излучения и интегральная энергетическая яркость диффузной поверхности (Дж/см2 • Ср) для импульсного излучения (где Ср – фактор коррекции).

БУ для прямого и зеркального отраженного облучения глаз определяется как безопасная величина энергетической освещенности на роговице глаза с учетом фактора коррекции на спектральное пропускание глазных сред глаза и поглощение сетчатки. Значения БУ прямого облучения глаз и кожи лазерным светом различной длины волны, а также энергетической яркости диффузно отражающей поверхности представлены в вышеупомянутых документах и являются временными (до утверждения санитарно-гигиенических норм) нормируемыми параметрами, которыми рекомендуется пользоваться при оценке условий труда работающих с лазерным излучением.

Контроль за соблюдением уровней облучения отраженным и рассеянным лазерным светом осуществляет специально обученный методикам радиометрии персонал путем измерения или расчета нормируемых параметров излучения на рабочих местах лиц, контактирующих с этим фактором. На сегодняшний день такая работа значительно облегчается тем, что уже созданы отечественные высокочувствительные измерители малых лазерных мощностей и энергий (лазерные дозиметры), которые могут быть откалиброваны в единицах энергетической освещенности или энергетического количества освещения.

Учитывая приведенные ранее данные литературы, а также результаты собственных исследований о том, что ряд общих и местных патологических изменений в организме нередко наблюдается при уровне лазерного облучения, не превышающем безопасные нормируемые параметры, становится очевидной острота проблемы гигиенического нормирования лазерного облучения. Решение последней невозможно без проведения широкого комплекса углубленных исследований, направленных на научное обоснование, уточнение или изменение величин БУ нормируемых параметров лазерного облучения, а также на установление предельно допустимых уровней диффузно отраженного лазерного излучения на рабочих местах (И. М. Суворов и соавт., 1981; А. Я. Дюшева и соавт., 1981; А. А. Комарова и соавт., 1981). Необходимость таких исследований особо подчеркивалась в рекомендациях I Всесоюзной конференции «Средства и методы квантовой электроники в медицине».

В настоящее время уже начаты исследования по обоснованию предельно допустимых уровней диффузно отраженного лазерного излучения на рабочих местах. Так, в экспериментальных исследованиях, проведенных А. Я. Дюшевой и соавторами (1981), установлено, что диффузно отраженное лазерное излучение длиной волны 1060 нм энергетической мощности 2-10-4 Дж/см2 вызывает неспецифические изменения в организме животных. Этот показатель был оценен авторами как пороговый для хронического действия лазерной радиации, поскольку уровень излучения 10-5 Дж/см2 уже не вызывал каких-либо изменений в организме животных. Эти данные требуют дальнейшей проверки путем сопоставления их с материалами гигиенических и клинических исследований.

Не менее важным организационным мероприятием, направленным на предупреждение неблагоприятных последствий лазерной радиации, является тщательный профессиональный отбор лиц, допускаемых к работе с лазерами, исходя из особенностей биологического действия лазерного излучения на лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, в том числе с вегетативно-сосудистой дисфункцией, гипертонической болезнью, астеническим синдромом, астеновегетативным синдромом (А. А. Комарова и соавт., 1981), а также с заболеваниями зрительного анализатора, с онкологической патологией, гинекологическими заболеваниями и другими, указанными в дополнении к приказу М3 СССР № 400 от 30. 05. 1969 г., а также, учитывая результаты проведенных нами исследований, беременных женщин, лиц, страдающих привычным невынашиванием беременности, нарушениями менструальной функции, гиперпластическими состояниями эндометрия, фибромиомой матки. Поэтому для решения вопроса о допуске к работе женщин в условиях генерации лазерных излучений необходимо помимо общего обследования проводить тщательное гинекологическое исследование с использованием дополнительных (лабораторных, функциональных и других) методов диагностики.

Лиц, работающих в условиях лазерной генерации, следует подвергать регулярным профилактическим осмотрам (не реже 2 раз в год) с осмотром окулиста (контроль глазного дна – 1 раз в квартал), профпатолога, оториноларинголога, невропатолога, гинеколога, а также с проведением лабораторных исследований (анализа крови, мочи, при необходимости – других дополнительных исследований).

А. А. Комарова и соавторы (1981), рассматривающие действие лучей лазеров на организм человека с точки зрения теории стресса и реакций, сопровождающих общий адаптационный синдром, рекомендуют лицам, работающим в условиях лазерной генерации, с профилактической целью применять препараты из группы адаптогенов, повышающих неспецифическую сопротивляемость организма. Однако не все авторы разделяют это мнение, поскольку имеются убедительные данные (Н. Н. Никитин, В. Б. Розен, 1976) об отсутствии сколько-нибудь существенного влияния лазерного излучения на функциональное состояние неспецифической системы адаптации.

С целью поглощения лазерных лучей на производственных предприятиях, в научно-исследовательских лабораториях и лечебных учреждениях стены, окна, полы, столы и другие предметы рекомендуется окрашивать в темные тона (синие или зеленые), использовать, где это возможно, матированные (а не блестящие!) поверхности (Е. В. Калинин, 1979). При размещении лазерной аппаратуры необходимо учитывать результаты расчетов и измерений энергетических освещенностей лазерным излучением рабочих мест и обеспечить БУ параметров облучения. Эффективно применение специальных защитных конструкций, экранирующих рабочую зону и снижающих плотность энергии диффузно отраженного лазерного излучения (В. А. Кашуба, 1977).

В помещениях и на рабочих местах должно быть яркое освещение (не менее 500 лк), при котором зрачки глаз сужены, что уменьшает возможность проникновения лазерного излучения во внутренние среды глаза; хорошая приточно-вытяжная система вентиляции, обеспечивающия 10- кратный в течение рабочего дня обмен воздуха в рабочем помещений.

Опасным производственным фактором является мощное электрическое оборудование лазеров и лазерных установок. Поэтому следует обеспечить безопасность его включения, хорошую изоляцию и заземление. Заземление лазерных аппаратов должно проводиться с помощью специальных контуров, а не через использование системы отопления и других коммуникаций.

Помещения, в том числе и в лаборатории и лечебных учреждениях, в которых используют лазерные источники высоких энергий, должны быть оснащены специальной сигнальной системой, функционирование которой позволяет заблаговременно покинуть помещение или прибегнуть к индивидуальным мерам защиты от лазерного излучения.

Для работы с высокоэнергетическими лазерами импульсного действия (неодимового и других) в клинических условиях целесообразно выделить 3 смежные комнаты: в одной разместить лазер (аппаратная комната), в другой проводить лечение больных (операционная), в третьей осуществлять включение аппарата и наблюдение по телевизионным устройствам за процессом облучения (пультовая) (И. Р. Лазарев, 1977).

Принципы организации специальной лазерной операционной с учетом предъявляемых требований по технике безопасности и мер защиты при работе с высокоэнергетическими лазерами, а также схема такой операционной, организованной в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. А. П. Герцена, подробно изложены в книге «Лазеры в клинической медицине» (Под ред. С. Д. Плетнева — М.: Медицина, 1981.— 400 с.), поэтому мы не останавливаемся на указанных вопросах в настоящей работе.

Многолетний опыт работы С. Д. Плетнева, Н. Д. Девяткова, Н. Ф. Гамалеи и других авторов с СО2-лазерами непрерывного действия свидетельствует о том, что, в отличие от импульсных ОКГ на твердом теле, эти лазеры не требуют специально оборудованных кабинетов или операционных и при соблюдении вышеперечисленных элементарных мер по технике безопасности и защите от лазерной генерации могут быть установлены в обычных операционных. Это же относится и к низкоэнергетическим гелий-неоновым установкам, используемым в медицине для чисто терапевтических целей.

Однако необходимо указать, что в начале разработки методов лазерной физиотерапии и апробации их в клинике В. В. Чаплинский, А. А. Трошков, Н. М. Гусар, О. Н. Раибаум, В. П. Жохов, А. И. Семенов, Н. Ф. Кошелев и другие рекомендовали при использовании низкоэнергетических гелий-неоновых лазерных установок проводить облучение в специальных экранированных кабинах, гарантирующих надежную защиту от воздействия внешних электромагнитных полей, шумов, обеспечивающих подачу внутрь кабины излучения ОКГ, размещенного вне ее, и включение луча лазера оператором из кабины.

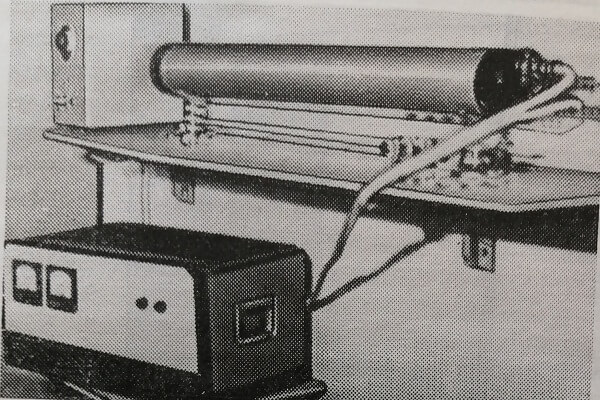

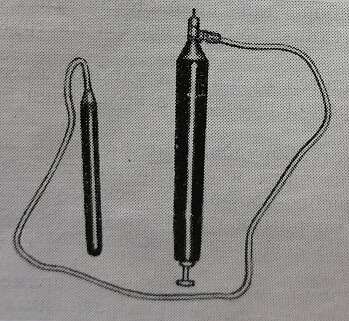

На рис. 23 представлен общий вид такой лазерной кабины, разработанной учеными Львовского мединститута (кафедра ортопедии, травматологии и ВПХ) совместно с инженерами производственного объединения «Электрон» – г. Львов (В. В. Чаплинский, Л. В. Зеланд, И. П. Пискарский, П. М. Гусар). Эта кабина предназначена для проведения сеансов лазерной терапии и биологических исследований в стационарных условиях. В комплект приведенной лазерной установки входят ОКГ ЛГ-75 с блоком питания и модулятором (рис. 24), прибор для нахождения БАТ НТА-1 (сщуп») (рис. 25), технический паспорт и инструкция по эксплуатации.

Рис. 23. Общий вид кабины для лазеротерапии

Рис. 24. Оптический квантовый генератор типа ЛГ-75 с блоком питания и модулятором, размещенные вне лазерной кабины, Лазерный луч подводят к облучаемому объекту, находящемуся в кабине, при помощи зеркальнопризменной системы

Рис. 25. Прибор НТА-1 ("щуп") для нахождения БАТ кожи человека

В кабине размещается кушетка и удобное кресло, так как сеансы лазеротерапии проводят в положении больного лежа или сидя.

Подобным образом оборудованные кабинеты лазерной физиотерапии организованы и функционируют уже в течение 5-8 лет в лечебно-профилактических учреждениях, являющихся научно-опорными пунктами Львовского медицинского института по внедрению методов лазерной терапии в лечебную практику.

В настоящее время в учреждениях, применяющих методы физиотерапевтического лечения различных заболеваний с помощью лучей гелий-неоновых лазеров (мощностью до 30 мВт), ограничиваются, как правило, выделением для лазерного физиотерапевтического кабинета отдельной комнаты или, в лучшем случае, двух смежных комнат (одной – для размещения источника облучения и другой – для выполнения манипуляций) и проведением соответствующих технических реконструктивных мероприятий, обеспечивающих минимальное отражение и рассеивание лазерной энергии, а иногда – применением лишь индивидуальных средств защиты (очков с сине-зеленым светофильтром марки СЗС-1, перчаток).

Следует отметить, что убедительные доказательства необходимости широкого внедрения лазерных кабин в практику здравоохранения в литературе отсутствуют. По-видимому, такие кабины целесообразно использовать при проведении биологических и клинических исследований, при которых необходима тщательная изоляция от влияния других источников света, магнитных и электромагнитных полей, генерируемых многочисленными приборами вспомогательных кабинетов и отделений учреждений (рентгенологического, физиотерапевтического и др.).