Определение физических констант

В лабораторной практике при производстве тех или иных анализов лаборанту нередко приходится сталкиваться с определением различных констант: давления, температуры, влажности, плотности и т. п.

Измерение давления

Измерение давления обычно производят с помощью приборов, называемых барометрами. Барометры бывают двух типов: ртутные (чашечные и сифонные) и металлические. Барометрическое давление измеряется высотой ртутного столба в миллиметрах (мм рт. ст.) или миллибарами (мбар). Миллибар – это давление, которое оказывает тело массой 1 г на поверхность площадью 1 см2. 1 мбар равен 0,7501 мм рт. ст.

Для перерасчета величины давления, выраженного в миллиметрах ртутного столба, в миллибары надо эту величину умножить на 4/3, и, наоборот, для перевода миллибаров в миллиметры ртутного столба надо умножить первую величину на 3Д.

Согласно принятой Международной системы единиц (СИ) величину давления выражают в паскалях (1 мм рт. ст. = 133,322 Па; 1 мбар=108Па).

Чашечный барометр состоит из стеклянной трубки, заполненной ртутью. Верхний конец трубки запаян, а нижний опущен в чашечку со ртутью. Трубка заключена в латунный футляр, на котором имеется шкала с делениями, соответствующими целым числам мм. Дополнительная шкала – нониус служит для давления с точностью до десятых долей мм.

Сифонный барометр представляет собой трубку, запаянную в верхнем конце и заполненную ртутью. Правый ее конец открыт и служит для восприятия давления атмосферы. Повышение давления приводит к снижению уровня ртути в открытом колене и повышению уровня в длинном, запаянном конце. Измерение давления производят по разности между высотой ртутного столба в длинном запаянном колене и высотой I столба в открытом коротком колене (А-Б).

Металлические барометры – анероиды, менее точны, но они удобны в работе.

Прибор представляет собой металлическую коробку, стенки которой прогибаются внутрь при увеличении давления и выпрямляются при понижении его. Эти движения посредством пружины и рычажков передаются стрелке, движущейся по шкале. Цифры этой шкалы обозначают сотни и десятки мм рт. ст. Единицы отсчитывают по делениям шкалы. Чтобы узнать величину давления, надо только определить положение стрелки по шкале. Например, положение стрелки на 8-м делении, расположенном между цифрами 74 и 75, указывает, что барометрическое давление равно 748 мм рт. ст.

Для непрерывных наблюдений за колебаниями атмосферного давления используют самопишущий прибор – барограф. Для измерения давления на больших высотах применяют специальные приборы – барометры-высотометры и альтиметры.

При отсутствии барометров атмосферное давление можно определить с помощью термобарометров. Для этого достаточно определить температуру кипящей воды термометром и в приложении найти величину барометрического давления, соответствующую данной температуре.

Определение плотности

При производстве тех или иных анализов лаборанту очень часто приходится определять плотность некоторых биологических жидкостей (мочи, спинномозговой жидкости, выпотных жидкостей, молока и т. п.), а также некоторых твердых и газообразных веществ и растворов кислот, спиртов и т. п. Плотность вещества является одной из главных физических величин, характеризующих его свойства. Плотность представляет собой количество массы в единице объема. В повседневной практике обычно пользуются относительной плотностью, т. е. отношением плотности данного вещества к плотности дистиллированной воды при температуре 4°С. Относительная плотность выражается отвлеченным числом. Плотность раствора обычно увеличивается с повышением концентрации растворенного вещества. Плотность в значительной степени зависит от температуры: при понижении температуры она обычно увеличивается, а при повышении – уменьшается, поэтому необходимо всегда замечать и записывать температуру, при которой производилось измерение. Стандартной температурой, при которой рекомендуется определять плотность, является 20°С. Измерение плотности жидкостей производят при помощи различных приборов: ареометров, спиртометров, сахорометров, лактометров, урометров, пикнометров и т. п.

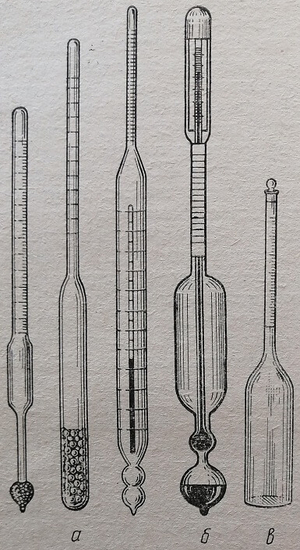

Ареометры (рис. 43, а) представляют собой стеклянные трубки с расширением книзу в виде шарика, заполненным дробью или специальной массой (иногда ртутью). В узкой верхней части ареометра имеется шкала с делениями. Наименьшее значение плотности нанесено на шкале вверху, а наибольшее – внизу, так как глубина погружения ареометра зависит от плотности жидкости. С уменьшением плотности испытуемой жидкости ареометр глубже погружается в нее. Существуют специальные наборы ареометров, рассчитанные для жидкостей с относительной плотностью меньше единицы и больше единицы. В промежутках между цифрами имеются более мелкие деления, которые позволяют определять относительную плотность с точностью до третьего десятичного знака. Такие наборы ареометров очень удобны, так как они дают возможность определять относительную плотность в широких интервалах. Удобны для работы ареометры с вмонтированными в них термометрами, так как это позволяет одновременно с определением плотности измерить и температуру.

Рис. 43. Приборы для определения плотности различных жидкостей. а - ареометры, б - лактометр, в - пикнометр

Для определения относительной плотности испытуемую жидкость наливают в стеклянный цилиндр без носика и желательно без делений, вместимостью от 250 до 500 мл. Размер цилиндра должен соответствовать размеру ареометра.

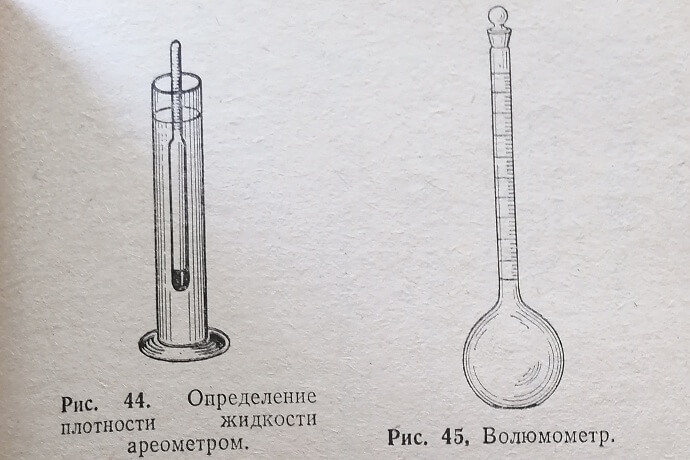

Погружать ареометр в испытуемую жидкость следует осторожно, не касаясь стенок цилиндра. Ареометр не выпускают из рук до тех пор, пока не станет очевидным, что он плавает. При определении относительной плотности ареометр должен находиться в центре цилиндра и не должен касаться дна (рис. 44). Отсчет по делениям шкалы ареометра производят по верхнему мениску жидкости. По окончании работы ареометр промывают в воде и, вытерев его насухо, убирают в специальный футляр или ящик Ареометры легко бьются, поэтому, обращаться с ними следует очень осторожно.

Для определения содержания этилового спирта применяются спиртометры, или спиртомеры, показывающие содержание этилового спирта в градусах, т. е. в объемных процентах. Для определения относительной плотности биологических жидкостей применяют урометры. Для определения плотности молока служат лактометры (см. рис. 43, б). Плотность растворов кислотных и щелочных электролитов для аккумуляторов измеряют денсиметрами. Для определения относительной плотности некоторых легко подвижных жидкостей с точностью до четвертого знака удобно пользоваться пикнометрами (см. рис. 43, в).

При определении относительной плотности пикнометр хорошо промывают, обезжиривают и высушивают, затем взвешивают на аналитических весах, после чего заполняют его дистиллированной водой и взвешивают с точностью до 0,0001 г. После этого воду выливают и заполняют его испытуемой жидкостью. После 15-минутного стояния прибора в термостате производят повторное взвешивание его на аналитических весах. По окончании работы пикнометры тщательно моют и убирают. Пикнометры пригодны только для определения относительной плотности жидкостей. Плотность жидкости с небольшой вязкостью и очень вязких жидкостей удобнее определять ареометрами или при помощи специальных гидростатических весов Мора или гидростатических пикнометров. Для определения относительной плотности порошкообразных твердых тел применяют специальные пикнометр и волюмометры (рис. 45).

Для этого исследуемый материал измельчают в порошок, берут точную навеску его на аналитических весах и переносят ее количественно в волюмометр, в который предварительно налита жидкость до нижнего, нулевого деления. В волюмометр наливают керосин, бензин или другую органическую жидкость, которая смачивает испытуемое вещество, но не растворяет его. После 20-минутного стояния прибора в термостате отмечают уровень жидкости в волюмометре. По разности уровней жидкости до и после добавления вещества определяют объем взятой навески. Плотность твердого вещества определяют делением массы взятой навески на найденный объем.

Измерение температуры

Для измерения температуры существуют различные приборы. Обычно температуру измеряют термометрами. По принципу действия термометры бывают различными. Чаще всего применяют дилятометрические термометры, представляющие собой стеклянные трубки с капилляром внутри и с резервуаром, заполненным различными жидкостями (ртуть, этиловый спирт, толуол).

Наиболее употребительными и распространенными являются ртутные трубчатые и палочковые термометры (рис. 46, а и б). У трубчатых термометров капилляр расположен на поверхности фарфоровой пластинки, на которой нанесена шкала в градусах. У палочковых термометров шкала находится снаружи, а капилляр – внутри. Эти термометры применяют для измерения температуры от -30 до +360°С. Шкала делений может быть от нуля до 100, 150, 200, 250, 300 и 360°С. Расстояние между крупными делениями разделено на равные части и цена каждого деления может быть 1; 0,5', 0,2 и 0,1°С. Спиртовые термометры менее точные, потому что при нагревании спирт расширяется неравномерно, точка его кипения +78,3°С. Спиртовые термометры успешно применяются для измерения очень низких температур (-130°С), для которых ртутные термометры не могут быть использованы в связи с тем, что ртуть замерзает при -39°С. В СССР термометры градуируются в градусах Цельсия. Расстояние между постоянными точками шкалы, точкой таяния льда и точкой кипения воды (0° и 100°С) разделено на 100 делений. В термометрах Реомюра промежутки между постоянными точками разделены на 80 частей, а в термометрах Фаренгейта – на 180 частей, причем в последних точка замерзания обозначается числом 32, а точка кипения – числом 212. Отсюда 1°С = 4/5°Р или 9/5°Ф;. 1°Р=5/4°С или 9/4°Ф; 1°Ф = 5/9°С или 4/9°Ф. Чтобы перевести значение температуры, выраженной в градусах Реомюра, в градусы Цельсия, следует число градусов Реомюра умножить на 5/4.

Рис. 46. Термометры. а – палочковый; б – технический; в – термометр Бекмана; г – специальные термометры для установления максимальных и минимальных температур.

Перед началом работы, связанной с измерением температур, необходимо проверить термометры, т. е. сравнить их с так называемым нормальным термометром, точность которого гарантируется специальным свидетельством геофизической обсерватории в Ленинграде. Для этого испытуемые термометры вместе с контрольными (нормальными) погружают в сосуд с холодной водой, и через 5-10 мин записывают первые их показания. Прилив некоторое количество горячей воды и хорошо ее размешав, вновь определяют показания термометров. Таким способом можно установить поправку для отдельных интервалов шкалы испытуемых термометров. При отсутствии в лаборатории нормальных термометров проверку можно произвести по точке кипения воды и точке таяния льда. Для особо точных работ пользуются специальными наборами из пяти указанных термометров.

При измерении температуры жидкости термометр погружают в нее так, чтобы он находился на одинаковом расстоянии от стенок сосуда и не касался их. Кончик термометра должен быть полностью погружен в жидкость. При отсчете показаний по шкале глаз должен находиться на одной линии с уровнем ртути. По окончании работы термометр охлаждают и убирают в футляр, а при отсутствии его – в ящик лабораторного стола на мягкую подстилку. Если термометр монтируют в приборах (термостаты, ванны и т. п.), то его нужно прочно укреплять в пробке (корковой или резиновой) или подвесить за ушко, иногда имеющееся на верхней части термометра. Чтобы термометр легко вошел в отверстие пробки, его слегка смазывают вазелиновым маслом или смачивают спиртом или водой и вставляют со стороны расширенного конца пробки.

Для установления максимальных и минимальных температур применяются специальные максимальные и минимальные термометры. Максимальный термометр (см. рис. 46, г) представляет собой ртутный термометр, который, показав самую высокую температуру за определенный период наблюдения, может сохранить свое показание, несмотря на последующие понижения температуры. Возвратить ртуть к нулевому показателю можно лишь встряхнув термометр.

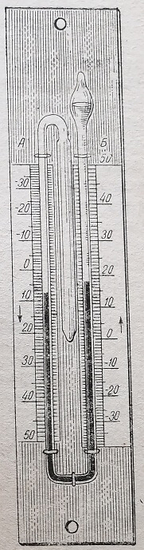

Минимальный термометр обычно бывает спиртовой. Внутри его капиллярной трубки, заполненной спиртом, находится небольшой подвижной штифт, изготовленный из темного стекла и имеющий на концах утолщения в виде булавочных головок. При повышении температуры спирт, расширяясь, свободно проходит мимо штифта, а при понижении температуры, напротив, столбик спирта будет уменьшаться, поверхностная пленка будет увлекать за собой штифт вниз, к резервуару, и установит его в положении, соответствующему минимуму наблюдавшейся температуры. Передвижение штифта к резервуару объясняется меньшей силой трения головок штифта о стенки капилляра и уменьшением сопротивления поверхности пленки. На практике чаще используют комбинированный максимальный и минимальный термометр типа Сикса (рис. 47). Этот термометр позволяет определять как максимальную, так и минимальную температуру. Он состоит из U-образной изогнутой стеклянной трубки, запаянной с обеих концов. Нижняя часть трубки заполнена ртутью, а верхняя – спиртом. Левое колено, дополнительно изогнутое, сплошь заполнено спиртом, а правое – до половины шарообразного расширения. Верхняя его часть занята парами спирта. В каждом колене, кроме того, имеется по одному подвижному стальному указателю, которые упираются своими концами во внутренние стенки капиллярной труб-кой, что удерживает их на месте. Передвинуть их может только ртуть при поднятии вверх или магнит, с помощью которого перед началом каждого наблюдения оба указателя устанавливаются только над самой ртутью. Показателем температур служит уровень ртути в капиллярах или нижние концы стальных указателей. По правому колену отмечают максимум бывшей температуры, а по левому – минимум. Следует заметить, что при исследованиях максимальных и минимальных температур термометры кладут горизонтально (обычное рабочее положение).

Рис. 47. Максимальный и минимальный термометр Сикса. А — шкала минимальной температуры; Б — шкала максимальной температуры.

Все термометры должны иметь паспорт и быть проверены. Работать с непроверенными термометрами строго запрещается. Имеющиеся в наличии термометры следует периодически проверять, так как нулевая точка у них со временем смещается.

Особенно осторожно следует обращаться с максимальными термометрами – их нельзя нагревать выше температуры, указанной на шкале. То же касается и термометров для определения низких температур.

Кроме дилятометрических термометров, имеются манометрические термометры, принцип действия которых основан на изменении давления, меняющегося с изменением температуры в замкнутом пространстве. Электрические термометры предназначаются для измерения температуры различных установок (печи, термостаты) и реакционных смесей. Для этих целей используются: термометры сопротивления, термоэлектрические пирометры (термопары), оптические и термохимические термометры.

Для пользования указанными приборами следует руководствоваться прилагаемыми к ним инструкциями, содержащими подробное описание прибора и правила его эксплуатации.