Результаты применения излучения ГНЛ в консервативной гинекологии

Некоторые итоги применения ГНЛ в консервативной гинекологии

Изучение возможностей применения ГНЛ для физиотерапии различных заболеваний является одной из новых и актуальных проблем медицины. В настоящее время принято рассматривать лазер как инструмент либо для научных исследований, либо для лечебных целей. К настоящему моменту данные о лечебном эффекте лазерного излучения и о возможности его использования при тех или иных заболеваниях не всегда бывают убедительны из-за отсутствия должного экспериментального обоснования и достаточного подкрепления клиническими наблюдениями, в которых проводился бы анализ отдаленных результатов лечения лазером по сравнению с другими апробированными методами. Поэтому новая перспективная проблема применения ГНЛ в лечебных целях нуждается во всестороннем экспериментальном и клиническом изучении. Необходимо установить четкие показания и противопоказания к его использованию в разных областях медицины.

История использования ГНЛ в консервативной гинекологии сравнительно коротка. Тем не менее сейчас накопилось уже немало работ по использованию излучения ГНЛ для лечения патологических состоянийшейки матки как в эксперименте, так и в клинике. Разработав модель истинной эрозии на крысах и подобрав параметры излучения В. В. Стежковой и др. (1981) подтвердили свои экспериментальные данные клиническими наблюдениями. Так, используя лазер ЛГ-75, они отметилb значительное сокращение сроков эпителизации по сравнению с другими способами лечения патологических состояний шейки матки.

Эффективность метода была достаточна высока: положительный результат зафиксирован у 88 из 90 женщин с эрозией, подвергнутых лазерной терапии. Длительный стойкий эффект продолжался в течение шести месяцев после воздействия. Аналогичные данные о стимулирующем влиянии излучения ГНЛ на процессы регенерации влагалищной части шейки матки получены В. Н. Кожевниковым, В. Ф. Игошевым (1982) и Л. Ковачем (1981). Авторами отмечено, что лазерное излучение способствовало более быстрой регенерации ткани при лечении патологических состояний шейки матки.

По данным Л. И. Тимошенко (1979), методики облучения, применяемые в консервативной гинекологии, весьма вариабельны. Они могут быть общими или местными – на очаг поражения, на рефлексогенные зоны или на так называемые точки акупунктуры. Длительность облучения колеблется от 30 с до 30 мин, а количество сеансов – от 10 до 3 на курс лечения. Курсы при необходимости могут повторяться через разные промежутки времени.

Особенно интенсивное использование ГНЛ в практике эндокринной гинекологии было предпринято в Харьковском медицинском институте под руководством проф. В. И. Грищенко. Его сотрудники разработали метод лазерной терапии дисфункциональных маточных кровотечений. Полный терапевтический эффект наблюдался в 90% случаев при фототерапии и в 70% – при электроакупунктуре. Под влиянием фотораздражения возрастала экскреция гормонов яичников. Рефлекторное раздражение шейки матки приводило к интерорецептивной стимуляции гормонопродукции в гипоталамусе – гипофизе.

Следовательно, излучение ГНЛ является более физиологическим раздражителем для организма, чем импульсный ток (В. И. Грищенко, 1979). В дальнейшем в том же институте ГНЛ использовали при лечении эндокринных форм бесплодия (С. Драмаи, 1981). Положительный результат получен более чем в 60% случаев при недостаточности лютеиновой фазы цикла.

Лечебный эффект физиотерапии во многом зависит от применяемой энергии излучения. Этот вывод был сделан в работе И. Я. Лопушан (1981), которая показала, что излучение ГНЛ в некоторых случаях может приводить к нарушению гормонального баланса в организме. Так, в опытах по облучению проекционных зон рогов беременной матки с целью выявления доз излучения ГНЛ, оказывающих влияние на развитие плода, было обнаружено, что параметры, в 5 раз превышающие таковые, используемые в физиотерапевтических целях, обусловливали резкое снижение функции желтого тела. Следствием этого являлось нарушение процессов имплантации оплодотворенной яйцеклетки и ее гибель. В то же время лазерное облучение не вызывало тератогенного эффекта. Автор пришла к заключению, что лазерный луч может нарушить внутриутробное развитие только на предымплантационных стадиях эмбрионального развития.

С. Соколова (1975), Е. Г. Шварев (1979) установили стимулирующее влияние излучения ГНЛ на гормональную функцию яичников в эксперименте на крысах.

Целый ряд авторов представил сообщения об успешном применении ГНЛ в лечении воспалительных заболеваний репродуктивной системы (Я. Е. Быховский, 1972; Ю. В. Дрейзин, Я. Е. Быховский, 1976; и др.).

Таким образом, использование ГНЛ в консервативной гинекологии свидетельствует о его успешном внедрении в практику. Поскольку данные о влиянии излучения ГНЛ на репродуктивную систему еще немногочисленны, необходима дальнейшая разработка тактики его применения при той или иной патологии. Освоение этого направления требует комплексных экспериментов.

Лазерная терапия эрозий шейки матки

Лечение эрозий шейки матки излучением ГНЛ по современным представлениям является более щадящим, чем удаление патологически измененной ткани, поскольку оно часто осложняется обострением воспалительных заболеваний, возникновением эндометриоза (Л. Ковач, 1981). В связи с этим является актуальной разработка методики, позволяющей применять излучение ГНЛ для стимуляции регенерации эпителия шейки матки. Лечебный эффект отмечался всеми исследователями, но вариабельность сроков его наступления была весьма значительна. Проанализировав литературные сообщения по этому вопросу, мы остановились на одной из наиболее современных методик лазерной терапии эрозий, разработанной на кафедре акушерства и гинекологии 2-го Московского медицинского института (В. В. Стежковой и др., 1981).

Для выбора дозы лазерного излучения у каждой больной до начала лечения определялась площадь эрозированной поверхности и зарисовывалась ее конфигурация. Время облучения (Т) устанавливалось по формуле Т=Е * S=–р, где Е – плотность энергии; S – площадь эрозии; Р – мощность

лазера. При этом использовалась оптимальная плотность энергии лазерного излучения для стимуляции шеечного эпителия (Е = 0,024 Дж/мм2), которая была установлена в экспериментальных исследованиях на крысах при моделировании эрозии шейки матки путем химических воздействий на слизистую. Облучение проводилось ежедневно, контроль за лечением осуществлялся кольпоскопически, динамика изменений контуров эрозии фиксировалась графически. Перед началом курса осуществлялся гистологические анализ пораженной поверхности для исключения возможности малигнизации ткани.

В клинике проходили лечение женщины в возрасте от 22 до 40 лет. У всех гистологически была диагностирована псевдоэрозия шейки матки. Длительность заболевания колебалась от 1 года до 8 лет. Женщины жаловались на периодические боли внизу живота и пояснице, обильные выделения. Все больные безуспешно применяли местное консервативное лечение (ваготил, спринцевания и др.) У некоторых псевдоэрозия сочеталась с хроническим воспалением яичников, три женщины страдали нарушениями менструальной функции по типу альгодисменореи.

Лечение осуществлялось путем сканирования луча ЛГ-38 по эрозированной поверхности с обязательным захватом пограничной зоны здоровой ткани. В результате проведенного лечения полное исчезновение эрозии наблюдалось после 12–30 сеансов, проводимых с 5 по 25 день цикла. Первые признаки эпителизации появлялись после 5 – 7 процедур. Рецидивов в течение года не наблюдалось, терапевтический эффект был получен у всех больных. Проведенные исследования по тестам функциональной диагностики показали, что отклонения в менструальном цикле не происходили.

Проведенные исследования демонстрировали благоприятное воздействие лазерного излучения на регенерацию эпителия шейки матки. Мы не наблюдали побочных эффектов. Вариабельность сроков терапии, вероятно, обусловливалась причинами индивидуального характера (длительность существования эрозии, наличие воспалительного процесса и др.). Используемая формула подбора дозы была эффективной при свежих эрозиях, но при запущенных случаях курс лечения приходилось увеличивать.

Учитывая, что существует немало материалов об успешном применении ВШ при воспалительных заболеваниях репродуктивной системы, мы решили кратко осветить этот вопрос, используя литературные данные.

Лазерная терапия воспалительных процессов овариально-маточного комплекса

Воспалительные процессы половой системы по частоте занимают первое место среди гинекологической заболеваемости, поэтому разработка методов терапии этих нозологических форм не теряет свою актуальность, несмотря на обилие медикаментозных и физиотерапевтических средств, применяемых в настоящее время для их лечения. Использование лазерного изучения в этих целях обосновывается экспериментальными исследованиями, в которых были показаны особенности его воздействия на течение воспалительного процесса. Это направление развивалось двояким путем – с одной стороны, изучение влияния излучения ГНЛ на микроб, с другой – рассматривался комплекс нейрогуморальных сдвигов, интенсивность иммунологических процессов в организме животных в динамике моделируемого воспалительного процесса во время облучения ГНЛ.

Интересные данные но этим вопросам представлены в работе О. В. Крылова, опыты которого давали возможность изучить изменения стафилококка при контакте с излучением ГНЛ. В ходе исследований было отмечено бактериостатическое влияние излучения ОКГ-12 при 15-минутном его действии на культуру уже после второй процедуры, о чем свидетельствовало значительное уменьшение роста колоний стафилококка

М. Т. Александров и А. А. Прохончуков (1981) в опытах на крысах с помощью метода гистоавторадиографии при изучении влияния излучения ГНЛ (плотность мощности 100 мВт/см2, экспозиция 2 мин) на заживление травматического дефекта слизистой оболочки полости рта показали, что излучение лазера обладает противовоспалительным действием, способствует ускорению эпителизации и органоспецифическому восстановлению тканей. Количественная оценка пролиферативной активности эпителиальных клеток и фибробластов выражалась в увеличении индекса меченых ядер, характеризующем более высокие темпы заживления воспалительного участка у облученных животных. Изучение микрофлоры в очаге воспаления показало, что доза излучения в 100 мВт/см2 и в течение 5 мин изменяла интенсивность размножения микроорганизмов: через 6 ч после облучения (увеличение интенсивности размножения) на 10%, а через 18 ч – на 30% но сравнению с контролем.

При мощности излучения 400 мВт/см2 и в течение 5 мин отмечалось незначительное, хотя и достоверное снижение активности размножения микроорганизмов. Однако уже через 6 ч в облученной микробной культуре сохранялась лишь тенденция к торможению размножения микроорганизмов, а через 18 ч контрольная и подопытная тест-системы и количественном отношении не отличались.

О действии излучения ГНЛ на микробную флору данные противоречивы.

Облучение проводилось с помощью ГНЛ типа ЛГ-75 при плотности мощности излучения 25 мВт/см2. Длительность облучения на определенные рефлексогенные зоны и известные точки акупунктуры варьировалась в зависимости от реакции организма на проводимую терапию. Однократная экспозияция составляла 10–15 мин. Курс лечения – 20–25 процедур, которые отпускались ежедневно в одно и то же время.

Медикаментозная терапия в период и после облучения больным не проводилась. У 30 женщин в стадии обострения хронического воспалительного процесса придатков матки уже после 4–10-й процедуры наблюдалось улучшение общего состояния: уменьшение болей внизу живота и пояснице, нормализация температуры тела. К этому времени отмечено увеличение показателей сиаловой кислоты, а также С-реактивного белка. К концу лечения параллельно со значительным клиническим эффектом у 25 больных отмечено снижение сиаловой кислоты, что указывало на купирование воспалительного процесса.

Таким образом, по окончании первого курса лечения больных с обострением хронического воспалительного процесса придатков матки полный терапевтический эффект был получен у 17, частичный – у 8, не получен у женщин. Последним через 2–3 месяца после первого курса лазерной терапии был назначен повторный в количестве 10–15 сеансов. По окончании его у 10 из 13 получен полный клинический эффект, что подтверждалось данными сиаловой кислоты и С-реактивного белка. Отсутствовал эффект у трех больных, у которых в дальнейшем был установлен пиосальпинкс, что потребовало оперативного лечения.

Из 38 больных в хронической фазе заболевания к 10-й процедуре у 2 наблюдалось ухудшение общего состояния, усиление болей внизу живота и пояснице, у 8 – появилась субфебрильная температура тела. Все это указывало на обострение воспалительного процесса придатков. После первого курса лечения у 27 из 38 исчезли воспалительные образования и боли в области придатков матки. У 7 получен частичный эффект – некоторое уменьшение размеров воспалительных образований придатков и уменьшение болей при их пальпации.

К концу лечения у больных с хроническим воспалительным процессом в стадии обострения достоверно снижалось количество нейтрофилов. У большинства больных обеих групп параллельно клиническому выздоровлению наблюдалось некоторое увеличение эозинофилов. Эти изменения соответствовали клиническому выздоровлению. Были прослежены отдаленные результаты лечения у 53 больных в период от 5 до 12 месяцев. На протяжении всего времени ни у одной женщины не наблюдалось какого либо симптомов, указывающих на наличие воспалительного процесса, что подтверждалось данными клинического обследования. У 7 женщин, страдающих ранее бесплодием, наступила беременность.

Ю. В. Дрейзин и Я. Е. Быховский (1976) изучали экскрецию эстрогенов и показатели кольпоцитологических исследований у больных хроническими воспалительными процессами придатков, сопровождающимися нарушениями менструального цикла в динамике лазерной терапии. Было обнаружено, что в первые 7 – 10 дней лечения показатели кариопикнотического индекса оставались низкими (23%). В мазках преобладали промежуточные клетки с крупными ядрами. К поздней фолликулиновой фазе пролиферации клеточного эпителия значительно увеличивалась. Клетки располагались раздельно или небольшими группами, черепицеобразно. Границы клеток имели четкое очертание, пикнотические ядра располагались по центру.

Цитоплазма клеток была прозрачной и окрашивалась в ацидофильные тона. Средняя лютеиновая фаза характеризовалась отсутствием лютеиновых преобразований и дальнейшим увеличением пролиферации эпителия. Показатели кариопикнотического индекса достигали максимальных значений (58%). Снижение эстрогенных влияний происходило лишь в поздней лютеиновой фазе. В экскреции эстрогенов к 10-й процедуре лечения (фолликулимовая фаза) наблюдалось достоверное увеличение содержания эстриола и тенденция к снижению уровня эстриола. Содержание эстриола и суммы эстрогенов достоверно не изменялось. В лютеиновой фазе цикла увеличение содержания эстриола и суммы эстрогенов стало значительным. Возросла экскреция эстрогенов и эстрадиола.

Выл получен также выраженный положительный лечебный эффект при лазерной терапии сальпингоофоритов. После 5 – 7 процедур у больных исчезали боли в пояснично-крестцовой области и внизу живота а после 9 процедур у некоторых женщин восстанавливался менструальный цикл.

О. С. Жукова (1982) подробно изучила клинико-иммунологические параллели при лечении хронического воспаления женских половых органов излучением ГНЛ типа Л Г-52. К началу лазерной терапии температура тела у 73 больных (из 114) была нормальной, у 41 - субфебрильной. СОЭ до 20 мм/ч отмечалась у 23 больных, до 25 мм/ч – у 48, 35 мм/ч.

Оценку эффективности комплексной терапии проводили не только по данным общеклинического исследования, но и с учетом динамики показатели естественной клеточной резистентности организма. Перед началом курса терапии УЗ и излучением ГНЛ и после окончания лечения у больных ицешралась фагоцитарная активность лейкоцитов. В результате проведенного исследования было установлено, что при обострении хронического юсналительного процесса женских половых органов показатели иммунологической реактивности организма снижаются. После проведенного курса итибактериальной терапии фагоцитарная активность лейкоцитов равняясь 21,3 ±t 1,2%; количество бластов при воздействии специфическим митоеном составило 14,9±1,3%, неспецифическим – 58,2+1,3%. При исследовании показателей клеточного звена иммунитета в основной группе после Урса терапии излучением ГНЛ установлено повышение фагоцитарной ктивности до 27±0,87% (Р<0,001), увеличение бластообразования в ответ на неспецифическиц лимфоцитарный митоген – до 64,2±1,4% (Р<0,01), а стафилококковый антиген – до 23,5±2,5% (Р<-0,001). Кроме того, после курса лечения ГНЛ у больных отмечалась нормализация показателей.

Установлено, что изменения показателей клеточной иммунологической активности организма коррелировали с клиническими проявлениями заболевания. Уже после 4–5 сеансов лазерной терапии и 7-10 сеансов терапии улучшалось общее состояние больных, уменьшались боли, нормализовалась температура тела. После окончания курса лазерной терапии у 3 больных из 114 полностью ликвидировались воспалительные образования в малом тазу, у остальных они значительно уменьшились в объеме.

В контрольной группе больных, получивших курс УЗ-терапии, клиническое выздоровление наступило у 21 женщины, улучшение – у 7 и у двух лечение оказалось неэффективным. Таким образом, автор полученными результатами подтвердила высокую терапевтическую эффективность методики лечения хронических заболеваний внутренних половых органов женщин излучением ГНЛ.

Индуцирование гемостаза лазерным излучением при дисфункциональных маточных кровотечениях

ДМК являются распространенным гинекологическим заболеванием встречающимся в период от менархе до менопаузы, чаще – у женщин после 40 лет. По определению К. Н. Жмакина и др. (1980), они обусловлены расстройствами полового цикла, нарушением процессов, обеспечивающих в норме появление менструаций, изменениями ритмической секреции гормонов яичников вне связи с органическими поражениями половых органов, с экстрагенитальными системными заболеваниями. Как причина временной потери трудоспособности ДМК занимают третье место после воспалительных процессов и опухолевой патологии половых органов, в связи с чем лечение данного заболевания надо рассматривать не только как медицинскую, но и как социальную проблему, которая содержит в себе потенциальные возможности серьезных экономий в области здравоохранения. Эта патология характеризуется длительным упорным течением, нередко наблюдаются рецидивы, вынуждающие женщину неоднократно обращаться к врачу. У женщин детородного возраста ДМК часто сопровождаются бесплодием, анемией, в старшем возрасте – возникновением новообразований. Патогенез этого заболевания сложен и тесно связан с нарушениями деятельности органов и систем, участвующих в регуляции менструального цикла. Поражения том или иного звена, их сочетание создают предпосылки для многочисленных патологических сдвигов, которые в конечном итоге проявляются кровотечениями из матки. Наиболее общепринятой патогенетической основой заболевания является расстройство циклической секреции в гипоталамо-гипофизарной системе, на почве которого нарушаются функции яичников и происходят патологические изменения в матке (М. Н. Кузнецова, 1978).

В последние годы благодаря исследованиям харьковской школы гинекологов все более очевидной становится возможность регулирующего влияния эпифиза на половую систему. Одним из подтверждений правомерности такой гипотезы являются факты из хронобиологии, подчеркнувшие важную роль эпифиза в процессах адаптации к суточной периодике, температурным условиям, физическим факторам окружающей среды. Какие-либо неблагоприятные обстоятельства могут приводить к нарушениям его способности ингибировать специфическую гипоталамическую активность, тем самым происходит разбалансировка стимулирующих и тормозных начал и вследствие создавшейся физиологической асимметрии в сторону первых гипоталамическая секреция теряет свою детерминированную цикличность.

Сложность патогенеза ДМК обусловливает трудность лечения, которое состоит из двух этапов. Первый – остановка кровотечения, гормональный гемостаз. Задача его заключается в том, чтобы вызвать секреторную трансформацию гиперплазированного эндометрия. Второй этап – восстановлепие нормального менструального цикла и предупреждение рецидивов кровотечений, стимулирование овуляции. Нами проводилась лазерная терапия, не сопровождаемая другими лечебными мероприятиями, в группе из 30 женщин. Возраст больных колебался от 24 до 40 лет. Нарушения цикла по типу ДМК у 21 женщины отмечались от 6 месяцев до года, у остальных – более года. Чаще всего кровотечение было продолжением менструации, наступавшей в срок, иногда с задержкой на несколько дней. У 6 женщин соотношение кровотечения с фазами менструального цикла установить не удалось. У 28 женщин была монофазная базальная температура, у остальных ее подъем во вторую фазу был незначительным и кратковремениым. У всех женщин до назначения лазерной терапии проводилось диагностическое выскабливание матки.

Для достижении гемостаза лазерный луч направлялся на область наружного зева цервикального канала, шейка матки обнажалась зеркалами и очищалась с помощью тампонов. Состояние овариально-маточного комплекса на лазерное воздействие осуществлялось с помощью электрофизиологических методов.

Как известно, в эндокринную гинекологию методы электрофизиологического анализа вошли позднее и, несмотря на свою очевидную перспективность еще не успели получить большого распространения. Между тем для гинекологов представляет интерес внедрение новых приемов исследования, позволяющих определить функциональное состояние половых органов и реакции на различные местные или экстрагенитальные воздействия, нанравленные на нормализацию состояния половой системы.

Для решения этой задачи была разработана полукруглая форма электродов, позволяющая регистрировать реограмму (РГ) участка шейки матки площадью около 1 см2. Луч лазера направлялся непосредственно в зону поверхности слизистой, охваченной полукольцами. Таким образом, разработанная конструкция давала возможность отводить электрические сигналы во время сеанса лазерной терапии.

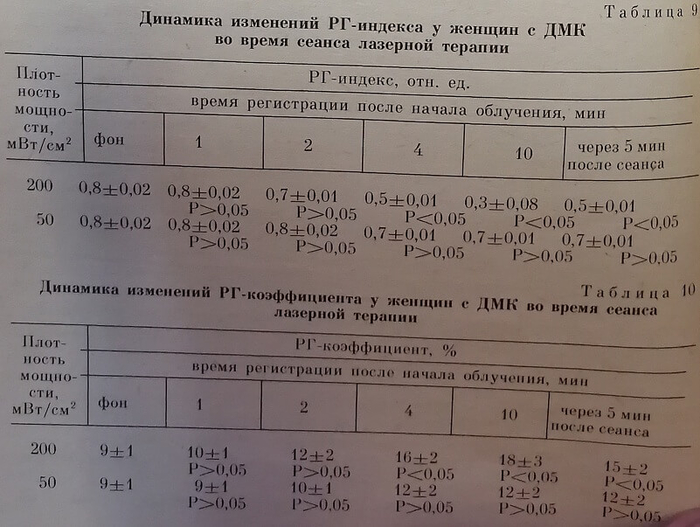

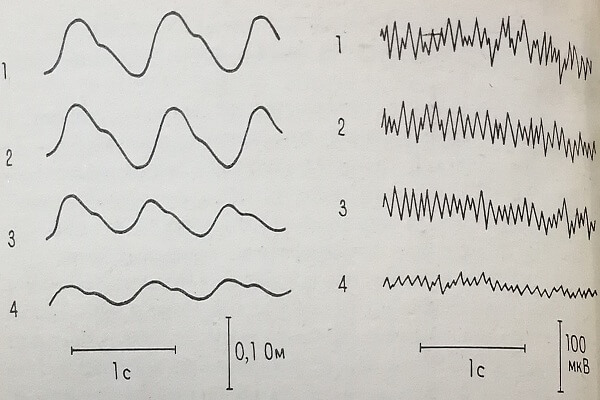

Проведенный анализ продемонстрировал, что РГ является чувствительным индикатором региональных изменений кровенаполнения под влиянием лазерного излучения. По истечении 4–5 мин облучения отмечалось постепенное снижение амплитуды волн, что указывало на вазоконстрикторную реакцию (рис. 15). У женщин с ДМК для получения стабильного феномена сужения сосудов слизистой необходимо было применять экспозицию 10-12 мин при плотности мощности около 200 мВт/см2, луч направлялся в отверстие цервикального канала. Регистрируемые изменения РГ были индивидуальны, их выраженность имела значение для клинического эффекта лазерной терапии. В тех случаях, когда удавалось получить четкую реакцию, остановка кровотечения наступала через 2–3 месяца и в дальнейшем происходила нормализация менструального цикла.

Рис. 15. Динамика реограммы шейки матки женщины с ДМК в течение сеанса лазерной терапии: 1 – фоновая РГ; 2, 3, 4 – воздействие ГНЛ в течение 2, 5, 10 минут соответственно

Рис. 16. Динамика электрогистерограммы женщины с ДМК в течение сеанса лазерной терапии: 1 – фоновая ЭГГ; 2, 3, 4 - воздействие ГНЛ в течение 2, 5,10 минут соответственно

Отмеченные особенности гемодинамической реакции указывают на сходимость дифференцированного подхода к использованию ГНЛ в гинекологической практике. В тех случаях, когда необходимо улучшать регенерацию тканей (эрозии, раны шейки матки), можно применять сканирующий тип облучения, не задерживаясь на одном месте более одной–двух минут, чтобы не развивался вазоконстрикторный эффект.

В то же время, имеет место кровотечение, сопровождающееся болевыми ощущениями, лишенной проницаемостью сосудистой стенки, показана более длительная экспозиция при большей мощности излучения, что обеспечивает выраженный вазоконстрикторный эффект, способствующий гемостазу.

Для изучения реакций овариально-маточного комплекса в целом на действующий фактор нами применялась методика регистрации биопотенциалов шейки матки. Использование этого приема функциональной диагностики стало возможным благодаря наличию сведений экспериментально-клинического характера об электрофизиологии миометрия. Установленные закономерности между продукцией половых гормонов и электрогенезом миометрия открывают перспективы разработки количественных критериев потенциалов шейки матки при нормальной и нарушенной менструальной функции (Р. С. Орлов, 1967).

Электрогистерограмма (ЭГГ) женщин с нарушенным менструальным циклом по типу ДМК при недостаточности второй фазы цикла отличалась высокочастотным характером. ЭГГ напоминала биоэлектрическую кривую, свойственную фолликулиновой фазе цикла. При плотности мощности лазерного излучения около 200 мВт/см2 наблюдалось снижение амплитуды потенциалов. В отличие от реографических изменений в картине ЭГГ под влиянием излучения ГНЛ развивались более замедленно. Вероятно, это было резулътатом перестроек местных атрофических процессов, наступивших вследствие вазомоторных реакций. С другой стороны, биоэлектрические изменения могли происходить как результат гормональной реакции на воздействие. На наш взгляд, этот тест также можно использовать для проверки эффективности применяемой дозы лазерного излучения.

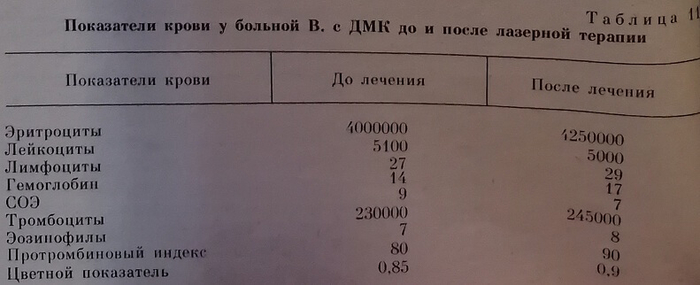

Помимо изменений в электрофизиологических показателях нами установлен выраженный аптианемический эффект, проявившийся в увеличении количества эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов (табл. 11).

С улучшением состояния больных, исчезновением кровянистых выделений из половых путей происходили положительные сдвиги в нейроэндокринной системе. Об этом свидетельствовали результаты тестов функциональной диагностики. У ряда больных было отмечено повышение базальной температуры и характерная картина мазка во вторую фазу цикла, что, в целом отражало нормализацию обменных процессов и повышение резистентности.

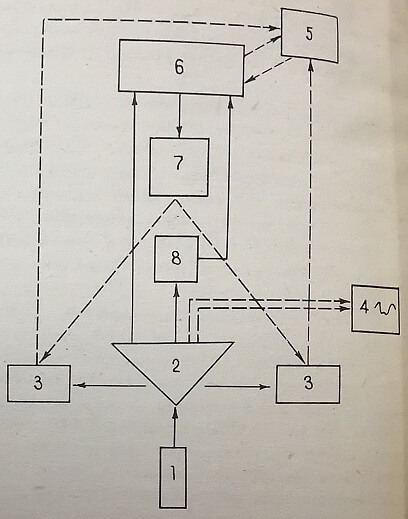

Какой же механизм лечебного действия излучения ГНЛ при индуцировании гемостаза? По мнению В. И. Грищенко (1979), фотораздражение наносимое на шейку матки, должно сказаться на сократительной активности как в результате висцеро-висцерального рефлекса, способствующего усилению маточных сокращений, так и вследствие рефлексов, сопровождающихся включением гормонального звена регуляции. Известно, что рефлекторные раздражения шейки могут вовлечь через гипоталамус в нейрогуморальную реакцию и гипофиз. В последнем усиливается продукция гонадотропных гормонов. Именно этим, шеечно-гипоталамо-гипофизарным рефлексом объясняется благоприятный эффект электростимуляции шейки матки у больных с ДМК. Однако, по данным В. И. Грищенко, не только гииофиз и гипоталамус вовлекаются в рефлекторную реакцию, которая начинается с рецидивов матки при их различных раздражениях. Определенное значение видимо, шеечно-эпифизарно-гипоталамо-гипофизарный рефлекс, которое относится к висцеральным рефлексам, включающим в реакцию и дуальное звено.

С нашей точки зрения, механизм гемостатического действия, помимо интральиых эффектов, включает и местные реакции (сосудистых, мышечных). Для выяснения значимости в гемостатическом эффекте местных и вентральных изменений мы проводили дополнительные исследования. При регистрации РГ в течение 1 мин сразу после начала облучения ГНЛ Р. С. Паращук, 1979) признаков вазоконстрикторной реакции не наблюдалось. Следовательно, при этом режиме гемостаз с последующим восстановлением менструального цикла после 6-9 процедур индуцировался за счет антральных гормональных перестроек. При используемой методике в наших условиях (более длительный сеанс) в осуществлении гемостаза значительную роль играли также и местные реакции – изменения регионарной гемодинамики. При этом остановка кровотечения происходила после 2~4 процедур. Осложнений и побочных эффектов при лазерной терапии не наблюдалось (рис. 17).

Рис. 17. Схема патогенетического лечебного эффекта излучения ГНЛ при ДМК: 1 – ГНЛ; 2 – матка; 3 – яичники; 4 – реоплетизмограф для контроля гемодинамических реакций; 5 – эпифиз; 6 – гипоталамус; 7 – гипофиз; 8 – спинномозговые центры, где замыкаются висцеральные рефлексы. Сплошная линия – стимулирующее влияние; пунктирная линия – тормозное влияние; двойная пунктирная линия – регистрация РГ шейки матки

Наши данные в известной мере коррелируют с результатами работы Т. Александрова и А. Л. Прохончукова (1981), в которой обнаружены аналогичные закономерности в гемодинамических реакциях сосудов языка. Это оказывает на то, что данный физиологический феномен носит универсальный характер и, следовательно, может являться надежным и легко воспроизводимым тестом при оценке эффективности дозы воздействия лазерного излучения в клинической практике. Изменения нейрогормональиого характера на центральном уровне имеют большее значение для восстановления процесса овуляции, а для достижения первичного гемостатического эффекта большую роль играют периферические перестройки, которые нормализуют сосудистый тонус, способствуя уменьшению проницаемости сосудистой стенки. Наблюдаемые физиологические реакции свидетельствуют о целесообразности использования во времени процедур лазерной терапии.

Были проведены исследования по изучению возможностей применения лазерной терапии у больных с дистрофическими процессами вульвы.