Промежуточная доля гипофиза

В промежуточной доле гипофиза вырабатывается меланостимулин-гормон, влияющий на пигментный обмен. Этот гормон стимулирует образование пигмента меланоцитами, причем интенсивность этого эффекта зависит от периферических гормонов. Так, гормон коры надпочечников – кортизол задерживает выделение меланостимулина; в то же время понижение уровня гормонов периферических желез, стимулируя Функцию гипофиза, способствует увеличению выделения меланостимулина. Адреналин – продукт мозгового вещества надпочечников – и норадреналин, выделяемый окончаниями адренергических нервов, резко ослабляют влияние меланостимулина.

Гормон роста (СГ – соматотропный гормон) вырабатывается эозинофильными клетками передней доли гипофиза; он стимулирует развитие хрящевых эпифизов длинных костей, оказывает влияние на углеводный обмен и ускоряет синтез белка.

Тиреотропный гормон (ТТГ), стимулирующий эндокринную функцию щитовидной железы, также вырабатывается базофильными клетками в передней доле гипофиза. Этот гормон (тиреостимулин, тиреотропин) играет важную роль в осуществлении взаимосвязи между щитовидной железой и яичниками.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ), оказывая воздействие на корковый слой надпочечников, усиливает выделение кортикоидных гормонов (гидрокортизон или кортизол), влияющих на углеводный, белковый и жировой обмен. Он стимулирует также выделение минералокортикоидов, из которых главным является альдостероы. Адренокортикотропный гормон регулирует содержание воды в тканях, влияет на состояние электролитов, а также на выделение корковым слоем надпочечников половых гормонов: андрогенов, эстрогенов и прогестинов (соединений, близких к прогестерону).

В настоящее время, как уже указывалось на стр. 75, принята следующая схема выделения тройных гормонов из передней доли гипофиза: 1) а-клетки (эозинофильные элементы) выделяют соматотропный гормон и лютеостимулин); 2) (3-клетки (цианофильные элементы) выделяют фолликулостимулин, гормон созревания межуточных клеток, тиреотропный гормон и кортикотропный гормон.

Результаты ряда экспериментальных работ подтверждают наличие особого центра, регулирующего гонадотропную функцию гипофиза. С помощью гистохимических методов выделено два типа базофильных клеток, одни из которых вырабатывают адренокортикотропный гормон (АКТГ), другие – тиреотропный гормон (ТТГ). Значительно лучше изучена связь между гипофизом и надпочечниками; гипоталамус через особый инкрет (кортикотропный – рилизинг-фактор) действует на гипофиз, а последний через АКТГ – на кору надпочечников, инкрет которых – кортизол – вызывает реакцию чувствительных к нему тканей и органов.

Хотя основным путем передачи нервных импульсов с коры головного мозга к половому аппарату является кортико-гипоталамо-гипофизарный путь, осуществляющий в физиологических условиях постоянную регуляцию функции яичников и строгую последовательность менструальных циклов, однако в ряде случаев под влиянием сильных импульсов, поступивших из коры головного мозга, возможно нарушение этого ритмического процесса, в результате чего могут возникать парациклические овуляции и ациклические кровотечения.

Нервные волокна воронки контролируют функции клеток в железистой части гипофиза; они составляют часть гипоталамо-гипофизарного пути. Нервные волокна этого пути проходят в воронке, через которую в гипофиз поступают нейрогормоны (рилизинт-факторы), выделяемые клетками гипоталамуса.

Помимо нейрогормонов гипоталамуса, поступающих в гипофиз по кровеносным сосудам, образующим его воротную систему, на его эндокринную функцию влияют также импульсы, поступающие из верхнего шейного ганглия, постганглионарные волокна которого проходят вдоль сонной артерии. Как экспериментально доказано, при раздражении этого симпатического узла усиливается выделение гонадотропных и тиреотропного гормонов из передней доли гипофиза.

Весьма интенсивная пигментация кожи лица, шеи, плеч, области промежности и наружной поверхности рук наблюдается при аддисоновой болезни, возникающей на почве недостаточности функции коры надпочечников. При резком увеличении продукции кортизола вследствие патологических изменений коры надпочечников усиливается функция гипофиза и мелано-стимулин, равно как и АКТГ, выделяются в очень большом количестве (например, на почве разрушения мозгового вещества надпочечников туберкулезом).

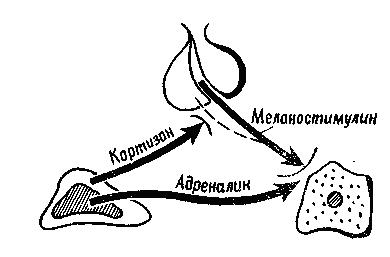

Рис. 22. Взаимосвязь между меланостимулином и надпочечником(по Е. Тетеру).

Кортизон тормозит выделение гипофизом меланостимулина, адреналин блокирует его действие на меланоциты. Наоборот, при развитом некрозе гипофиза на почве послеродового тромбоза, посттравматического кровоизлияния или сдавления растущей опухолью мозга наблюдается недостаточность функции гипофиза (пангипопитуитаризм), при которой вследствие прекращения выделения меланостимулина наступает депигментация кожи. В случае успешного лечения АКТГ кожа вновь темнеет и нередко вновь появляются пигментные родимые пятна.

Прогестерон, способствующий уменьшению чувствительности матки к окситоцину, является гормоном, сохраняющим беременность. Определенное соотношение между этими двумя гормонами обеспечивает сохранение беременности и своевременное окончание ее.

Как ныне общепризнано, в нейронном контроле гонадотропной функции гипофиза принимают участие два механизма, обеспеченные разными структурами гипоталамуса.

Первый уровень регуляции представлен в гипофизотропной области гипоталамуса его аркуатными, вентромедиальными и дорсальными ядрами; из этой области выделяется в гипофиз рилизинг-фактор-ЛГ. Согласно данным ряда авторов, только гипофизотропная зона гипоталамуса в состоянии регулировать гонадотропную функцию гипофиза, тормозя рилизинг-фактор-ЛГ. Однако этот механизм не может обеспечивать ритмический выход гонадотропных гормонов; в то же время, сохраняя тоническое (базальное) выделение ЛГ, он влияет в известной степени на уровень пика секреции этого гормона. Ритм выделения ЛГ в количестве, достаточном для овуляции, определяется импульсацией, поступающей в гипофизотропную область гипоталамуса из супрахиазматической и преоптической областей, система ядер которых обеспечивает циклический механизм секреции гонадотропинов.

Изучая эндокринные особенности становления менструального цикла, И. А. Мануйлова и соавторы показали наличие гетерохронного начала функционирования двух механизмов, регулирующих выделение ЛГ. Раньше созревают центры, регулирующие ритм выделения ЛГ, позднее – структуры, обеспечивающие уровень как базальной экскреции, так и циклического пика выделения ЛГ.

Повреждения различных отделов переднего гипоталамуса у экспериментальных животных ведут к необратимым последствиям. Так, повреждение переднего участка гипоталамуса, задерживая выделение лютеостимлина и фолликулостимулииа, ведет к атрофии половых органов. При разрушении ядер, расположенных в непосредственном соседстве с третьим желудочком, возникает состояние длительной течки, причем в яичниках образуются фолликулярные кисты при полном отсутствии желтых тел.

Приведенные факты указывают на анатомическую и функциональную связь перечисленных центров с корой головного мозга, чем и объясняются возможные изменения эндокринной функции яичника под влиянием различных экстерорецептивных и интерорецептивных импульсов (К. М. Быков, Н. Л. Гармашева, 1952; В. М. Лотис, 1949; и др.). Раздражение интерорецепторов, как и экстерорецепторов, передается в кору мозга, что способствует формированию условных рефлексов, которые являются основой кортико-висцеральной связи организма с окружающей средой (И. П. Павлов; В. М. Лотис; С. Д. Астринский и многие другие).

Доказано, что и выделение молока может начинаться не только в ответ на раздражение соска, но и иметь условнорефлекторный характер, например происходить под влиянием внешних раздражений, таких как звук, свет и др.

Вегетативная иннервация

Вслед за исследованиями И. П. Павлова, К, М. Быкова, Е. Ш. Айрапетьянца и др. многие гинекологи (Н. Л. Гармашева, Е. А. Вязьменская, С. К. Гамбашидзе) установили наличие интерорецепторов в эндометрии, яичниках, различных других отделах половой системы. Реагируя на сигналы, поступающие из внутрепных органов, кора головного мозга в состоянии регулировать функции последних. Однако центральная нервная система влияет на эндокринную функцию половых (и ряда других) желез не только гормональным путем с помощью гипофизарных гормонов, по и непосредственно через вегетативную нервную систему.

Чрезвычайно важным является установленное И. А. Эскиным (1951) наличие двойной вегетативной иннервации гипофиза, причем симпатическая система, тормозя выделение гонадотропных гормонов, задерживает овуляцию, а парасимпатическая, усиливая его, вызывает последнюю. Весьма любопытным является доказанное экспериментами воздействие вегетативной нервной системы на функцию половых желез, в частности стойкое усиление продукции гипофизом фолликулостимулирующего гормона после экстирпации верхних шейных симпатических узлов, или же задержка полового цикла в стадии эструса после блокады верхнего шейного симпатического узла. Фазам цикла соответствуют определенные состояния вегетативной нервной системы, а именно: преобладание парасимпатической в первой фазе и симпатической – во второй. Овуляция и предменструальная фаза сопровождаются вегетативными сдвигами, влияющими на баланс гонадотропных гормонов, а именно эстрогены, стимулируя парасимпатический отдел нервной системы, усиливают продукцию передней долей гипофиза лютеотропного гормона; прогестерон же – стимулятор симпатического отдела нервной системы – усиливает выработку фоллику-лостимулирующего гормона.

По Н. А. Юдаеву, в проблеме гормональной регуляции особенно велика роль гипоталамуса, в котором происходит переключение нервной регуляции в гормональную благодаря выделению уже упомянутых раньше химических соединений – рилизинг-факторов, контролирующих поступление в кровь большинства гипофизарных гормонов.