Ультравысокочастотная терапия - механизм действия, аппаратура, показания и противопоказания

Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) представляет лечебный метод, при котором на ткани больного воздействуют дистанционно непрерывным или импульсным преимущественно электрическим полем (э. п.) (в меньшей степени магнитным нолем — м. п.) ультравысокой частоты 40,68 МГц (Х=7,37 м) и 27,12 МГц (Я= 11,05 м). Используют мощность от 1 до 100 Вт при непрерывном э. п. УВЧ. Средняя мощность при импульсном э.п. УВЧ составляет от 4 до 8 Вт (от 4 до 8 кВт в импульсе). В конденсаторных пластинах электромагнитное поле (ЭМП), имеющее равные электрическую и магнитную составляющие, преобразуется в преимущественно э.п. УВЧ. При этом магнитная составляющая значительно уменьшается.

Э. П. вообще и э. п. УВЧ в частности представляет собой вид материи, посредством которой осуществляется связь и взаимодействие между покоящимися электрическими зарядами, а магнитное поле — между движущимися зарядами или токами, находящимися в тканях организма.

Основной характеристикой э.п. УВЧ является напряженность, а м. п. УВЧ — индукция. Первая измеряется разностью потенциалов (вольт на метр — В/м), а вторая — единицей Тесла (Т). Как напряженность э. п. УВЧ, так и индукцию м. п. УВЧ изображают силовыми линиями. У э.п. УВЧ эти линии идут от положительного заряда к отрицательному, а у м. п. — в виде замкнутых контуров, конфигурация которых зависит от формы проводника. Число силовых линий э.п. и м.п., проходящих через единицу площади, пропорционально напряженности э. п. и индукции м. п. Силовые линии э. п. обладают свойством распора, т. е. они идут не параллельно друг другу, а постепенно удаляются друг от друга.

Механизм действия

При УВЧ-терапии на ткани больного действуют две количественно и качественно неравнозначные составляющие электромагнитного поля УВЧ — преимущественно электрическая в меньшей степени магнитная. При воздействии э.п. УВЧ на ткани-проводники (кровь, лимфа, межклеточная жидкость, желудочный сок, мышцы, паренхиматозные органы) энергия поля УВЧ взаимодействует с ионами этих тканей. В результате этого возникает поступательное их движение в соответствии с направлением поля. Таким образом, образуется переменный ток УВЧ. При частоте 27-40 МГц, на которой проводится УВЧ терапия, ионный ток протекает не только по внеклеточной жидкости, но и, по внутриклеточной среде, поскольку емкостное сопротивление мембран клеток на этой частоте снижается.

При воздействии э.п. УВЧ на ткани-диэлектрики (жир, кость, нервные стволы, плотная соединительная ткань, хрящ) энергия поля взаимодействует с электронами, ионами; диполями, полярными звеньями сложных молекул. В результате этого взаимодействия возникает смещение зарядов в пределах атома или молекулы. Появляются различные виды поляризации без образования тока. Смещение наружного слоя электронов относительно остальной части атома приводит к электронной поляризации. Взаимное смещение частей пространственной решетки, состоящей из положительных и отрицательных ионов, вызывает ионную поляризацию. Смещение беспорядочно ориентированных дипольных молекул (крупных белковых молекул) вдоль линий напряженности э. п. приводит к ориентационной поляризации. Взаимное смещение дипольных (полярных) звеньев сложных молекул вызывает структурную поляризацию.

Имеются указания на то, что максимальная и частичная ориентация больших молекул (10~6 см) происходит в э.п. частотой от 1 кГц до 10 МГц, а малых (10~10 см) в диапазоне от 1 кГц до 1000 МГц.

Магнитное поле УВЧ взаимодействует в основном с ионами тканей, благодаря чему в них наводится электродвижущая сила, вызывающая вихревые токи или короткозамкнутые токи .той же частоты. Эти переменные токи УВЧ замыкаются в пределах отдельных участков ткани, не образуя сплошного тока в органах, находящихся между конденсаторными пластинами.

Таким образом, первичные процессы взаимодействия энергии э.п. УВЧ развиваются в основном с электронами, ионами-дипольными молекулами и полярными группами сложных молекул тканей-диэлектриков, которые проявляются при других методах высокочастотной терапии в этих тканях незначительно.

Дипольными или полярными молекулами называют молекулы с несимметричным расположением зарядов, в одной их части преобладают положительные, в другой — отрицательные заряды.

Процессы взаимодействия э.п. УВЧ и м. п. УВЧ с электрическими зарядами тканей-диэлектриков и тканей-проводников обусловливают поглощение энергии полей тканями организма. Поглощение энергии э. п. УВЧ происходит как за счет передвижения ионов (потери проводимости), так и за счет релаксационных колебаний дипольных молекул белка, углеводов, жиров (диэлектрические потери). Поскольку эти процессы протекают в тканях и средах организма, обладающих электрическим сопротивлением и вязкостью, то возникает расход энергии внешнего поля на преодоление сопротивления. Энергия э. п. УВЧ в процессе поглощения преобразуется в тепловую, благодаря чему создается тепловой компонент действия УВЧ-терапии. Количество тепла, образующееся в тканях при УВЧ-терапии, меньше, чем при индуктотерапии.

Перераспределение разновалентных ионов в межклеточной и внутриклеточной среде и все виды поляризации в тканях-диэлектриках составляют при УВЧ-терапии так называемый «нетепловой» или «физико-химический» компонент действия. В зависимости от напряженности э.п. УВЧ можно уменьшить тепловой компонент действия и снизить его до уровня, когда больной во время процедуры не ощущает тепла. При этом «нетепловой» компонент остается без изменения.

Действие э. п. УВЧ на организм тесно связано с диэлектрическими свойствами тканей. К ним относятся: диэлектрическая проницаемость, характеризующаяся наличием в тканях ионов и дипольных молекул, взаимным расположением и изменением их в электрическом поле; удельная электропроводность, равная электропроводности цилиндрического проводника единичной длины и площади поперечного сечения; удельное сопротивление, представляющее величину, обратную удельной электропроводности. Абсолютную диэлектрическую проницаемость измеряют в фарадах на метр (Ф/м), относительную — в относительных числах, удельную электропроводность - в сименсах на метр (См/м) или на сантиметр (Смо/см), удельное сопротивление в омах на метр (Ом/м) или сантиметр (Ом/см). Диэлектрические свойства тканей на частоте, близкой к частоте, используемой для УВЧ-терапии, представлены в табл. 20. Из таблицы видно, что ткани с высоким содержанием воды имеют высокие диэлектрические свойства, а ткани с низким ее содержанием (жир, костный мозг и лецитин) — низкие. Величину поглощенной энергии наиболее полно отражает комплексная диэлектрическая проницаемость, учитывающая фактор потерь; для тканей с высоким содержанием воды она равна 3,6, с низким — 0,9.

Данные о диэлектрических свойствах тканей, приведенные в таблице, позволяют рассчитать для каждой из них (среды и биологического объекта) коэффициент поглощения энергии поля и отражения ее от границ раздела между тканями. В тканях с высокой диэлектрической проницаемостью происходит бо-

лее интенсивное поглощение энергии э. п. (УВЧ и соответственно укорачивается длина волны в них по сравнению с таковой в воздухе. В тканях с низкой диэлектрической проницаемостью поглощается меньше энергии и длина волны укорачивается на меньшую величину. Подсчитано, что длина волны в воздухе 738 -см, соответствующая частоте 40,68 МГц, в тканях с высоким содержанием воды равняется 51,3 см, т. е. уменьшается в 14,4 раза, а в тканях с низким содержанием воды—187 см, т. е. она уменьшается всего в 4 раза. Преимущественное поглощение энергии э. п. УВЧ тканями с низкой диэлектрической проницаемостью обеспечивает более глубокое проникновение ее. Так, глубина проникновения э. п. УВЧ в ткани, богатые водой, составляет 11,2 см, а бедные водой — 11,8 см.

Влияние э. п. УВЧ на организм

Изучение влияния э. п. УВЧ на организм позволило выявить высокую чувствительность нервной системы, особенно центральных ее отделов, к действию э. п. УВЧ. При этом показана различная степень и направленность реакций нервной системы в зависимости от интенсивности, продолжительности я локализации воздействия. Избирательное действие э. п. УВЧ на нервную систему объясняется, во-первых, тем, что она обладает высокой физиологической активностью, во вторых, высокой диэлектрической проницаемостью ее основных субстанций, способствующей интенсивному поглощению поля, в-третьих, наличием огромной поверхности раздела двух сред между нервными клетками, в связи с чем возникает выраженное отражение энергии от границ раздела между ними.

Результаты условнорефлекторной деятельности после слаботепловых воздействий э.п, УВЧ показывают фазность и обратимость реакции коры большого мозга с длительным последействием, кумуляцию эффектов при многократных воздействиях, высокую чувствительность к действию этого фактора, зависимость характера реакции от типа высшей нервной деятельности и исходного состояния центральной нервной системы.

При УВЧ-терапии имеет место и выраженный нейрогумо ральный путь воздействия на центральную нервную систему. При различных локализациях приложения э.п. УВЧ его энергии взаимодействует не только с нервными элементами — нервными клетками головного и спинного мозга, нервными волокнами, узлами и рецепторами, но и с большим объемом других тканей, находящихся в сфере его влияния. В этих тканях изменяется температура, осмотическое и онкотическое давление, увеличивается количество глобулинов, уменьшается содержание альбуминов, изменяется состав аминокислот, образуются биологически активные вещества, снижается К/Са коэффициент, активируются тканевые ферменты, повышается количество свободных гормонов, смещается реакция тканей в кислую сторону, повышается обмен веществ. Эти физические и химические сдвиги в тканях вызывают соответствующие изменения состава крови. Новый качественно и количественно ее состав ведет к раздражению различных звеньев нервной системы, в особенности чувствительных клеток гипоталамуса.

Рефлекторная возбудимость спинного мозга при слаботепловых воздействиях э. п. УВЧ на область его проекции повышается, при тепловых — понижается, что подтверждается в первом случае укорочением латентного периода спинномозговых рефлексов, во втором — его удлинением. У человека скрытое время рефлекса уменьшается через 2 мин, а через 20 мин вновь увеличивается. Возбудимость нерва под действием нетепловых и слаботепловых доз э. п. УВЧ, как правило, повышается, при отчетливо тепловых — снижается, а проводимость нерва существенно не меняется. Под влиянием э.п. УВЧ ускоряется регенерация нерва. Порог раздражения нервных рецепторов под влиянием э. п. УВЧ существенно повышается, что приводит к снижению различных видов чувствительности, особенно болевой.

Специфичность действия импульсного э.п. УВЧ на нервную систему проявляется стимуляцией аэробных окислительных процессов в коре головного мозга и избирательной активацией внутриклеточной ферментной системы цитохромоксидазы в сером веществе коры большого мозга и угнетением образования серотонина в организме.

Э. п. УВЧ в непрерывном и импульсном режимах оказывает влияние и на сердечно-сосудистую систему. По данным клинических и функциональных исследований сердца под влиянием УВЧ-терапии, локализованной на различные области тела» уменьшается или исчезает боль в области сердца, улучшаются нарушенные восстановительные процессы в миокарде и нарушенная сократительная функция и незначительно нарушенная внутрижелудочковая проводимость. У больных с практически здоровой сердечно-сосудистой системой лечебные дозы э. п. УВЧ не вызывают существенных изменений ее функций. Курсовое воздействие э. п. УВЧ на области синокаротидных зов или проекции солнечного сплетения снижает систолическое и диастолическое давление до нормального уровня у больных гипертонической болезнью I и IIA стадии. Достигнутый уровень длительное время (месяцы, иногда годы) сохраняется. У лиц с нормальным артериальным давлением оно на короткое время также снижается (на 5-10 мм рт. ст.), как и при воздействии другими физическими факторами. Гипотензивный эффект импульсного э. п. УВЧ больше, чем непрерывного.

Местное периферическое кровообращение при любых локализациях воздействия э. п. УВЧ весьма существенно улучшается за счет снижения повышенного сосудистого тонуса, увеличения просвета сосудов и их кровенаполнения, увеличения числа действующих капилляров, ускорения кровотока и улучшения микроциркуляции. При локализации э. п. УВЧ на область грудной клетки снижается сопротивление в системе легочных артерий и усиливается отток крови по легочным венам. При воздействии э.п. УВЧ на воротниковую зону улучшается кровообращение в головном мозге, на область поясничных симпатических узлов и «трусиковую» зону — в органах малого таза, на шейные симпатические узлы — в желудке. Улучшение местного кровообращения наступает в первые 1-2 мин и сохраняется после однократного воздействия несколько (иногда до 48) часов, а после курса воздействия — в течение 2-3 нед. Одновременно с улучшением кровообращения улучшается и циркуляция лимфы.

Доказан коллатералеобразующий эффект э.п. УВЧ. Проницаемость сосудистой стенки, мембран клеток и внутриклеточных органелл тканей, подвергнутых действию э.п. УВЧ, значительно повышается. Э.п. УВЧ обеспечивает проникновение в патологический очаг биологически активных веществ — метаболитов, медиаторов, ферментов, гормонов и введенных в организм лекарственных веществ. Оно повышает сосудистую и мембранную проницаемость, ускоряет кровоток, улучшает микроциркуляцию в очаге поражения.

Благодаря избирательному поглощению энергии э.п. УВЧ тканями-диэлектриками, в частности соединительной тканью, выявляется выраженное противовоспалительное действие. Это

действие э.п. УВЧ более ярко выражено при остром и подостром серозном и гнойном воспалении

гнойного процесса. Противовоспалительное действие УВЧ связано с повышением активности многих органов и систем. Под влиянием э.п. УВЧ активизируются макрофаги, тучные клетки.

Бактерицидное действие э. п. УВЧ отвергается, однако, число микробов в очаге воспаления уменьшается вследствие изменения химического состава тканей в результате действия э. п. УВЧ, что приводит к ограничению размножения бактерий и ослаблению их вирулентности. К числу факторов, составляющих противовоспалительное действие э. п. УВЧ, следует отнести и ускорение тока тканевой жидкости. Оно подтверждается также тем, что, несмотря на повышение проницаемости сосудистой стенки, отеков ткани при УВЧ-терапии не наблюдается.

Э. п. УВЧ оказывает выраженное влияние на дыхательную систему. Местные слаботепловые воздействия при острых и подострых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и околоносовых пазух, а также нетепловые воздействия при аллергических или вазомоторных проявлениях воспаления вызывают усиление крово- и лимфообращения, повышение температуры кожи, слизистой оболочки носа и околоносовых пазух на 0,5-1,2°С, улучшают носовое дыхание, уменьшают выделение из носа слизи или гнойного секрета, снимают головную боль. В тканях легких и бронхов под влиянием местных слаботепловых, а иногда и тепловых воздействий э.п. УВЧ на область проекции воспалительного очага усиливается кровообращение и лимфообращение.

Функция внешнего дыхания у больных с указанной патологией по спирографическим и пневмотахометрическим показателям улучшается, удлиненный выдох у больных с синдромом сокращается. Подобные изменения кровообращения в малом круге внешнего дыхания наблюдают и у детей с бронхиальной астмой.

Реакции органов пищеварения на воздействие э.п. УВЧ в непрерывном режиме разнообразны. Под влиянием э.п. УВЧ на надчревную (эпигастральную) область повышается температура внутри желудка на 0,3-0,8°С. Это повышение температуры сохраняется несколько часов. Обнаружено снижение повышенного тонуса мускулатуры кишечника и желчного пузыря. У лиц с пониженной секрецией желудка наблюдают увеличение дебита хлористоводородной кислоты, а при повышенной секреции — тенденцию к его снижению. При воздействии на надчревную область наблюдают изменения функционального состояния вегетативного отдела нервной системы, активности холинэстеразы и содержания гистаминов крови. Всасывание глюкозы, радиоактивного фосфора слизистой оболочкой желудка и кишечника повышается в 1,5-2 раза после 10-минутного местного применения э. п. УВЧ в импульсном и непрерывном режимах в слаботепловой дозе. При увеличении интенсивности и продолжительности воздействия до 20 мин процессы всасывания угнетаются. Такая же направленность изменений наблюдается и в содержании в органах пищеварения ДНК, РНК и микроэлементов. Подобные, но меньшие изменения происходят под влиянием э.п. УВЧ при воздействии на другие области тела.

Изменение процессов тканевого дыхания и активности окислительно-восстановительных процессов — пероксидазы и каталазы в органах пищеварения также определяется величиной мощности и продолжительности воздействия. Нетепловые и слаботепловые дозы активизируют эти процессы, тепловые — угнетают их. После воздействия э. п. УВЧ на область проекции печени усиливается углеводный и азотистый обмен, после нескольких воздействий эффект уменьшается, а после 10 процедур прекращается. У больных гепатитом при воздействии импульсным э. п. УВЧ увеличивается выделение гиппуровой кислоты, аммиака и мочевины, нормализуется содержание холестерина и желчных кислот.

Местные воздействия непрерывным и импульсным э. п. УВЧ повышают трофическую функцию нервной системы и трофику местных тканей — желудка и двенадцатиперстной кишки, что подтверждается хорошим лечебным эффектом у больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Из приведенных данных следует, что в механизме действия э. п. УВЧ на органы пищеварения главную роль играют изменения нейрогуморальной регуляции и кровообращения в органе.

По вопросу действия э.п. УВЧ на функции эндокринных желез и корреляцию их деятельности пока нет достаточных данных. Большинство этих желез расположены около других органов и поэтому изолированное воздействие на них затруднено. Под влиянием слаботепловых доз э. п. УВЧ восстанавливается стимулированная тироксином и угнетенная 6-метилтио- урацилом функция щитовидной железы. Нарушения инкреторной функции поджелудочной железы, проявляющиеся снижением активности ферментов пентозного цикла, повышением содержания неэстерифицированных жирных кислот и пробы на толерантность к глюкозе, под влиянием нетепловых доз существенно улучшаются. Лишь несколько тормозится активность липолиза. Внешнесекреторная функция этой железы под влиянием слаботепловых, но продолжительных (20-30 мин) воздействий э. п. УВЧ на область ее проекции изменяется в пределах физиологических колебаний. Увеличивается количество панкреатического сока и карбонатная щелочность, повышается активность ферментов. Повышение внешнесекреторной функции: поджелудочной железы и активности панкреатических ферментов требует осторожного назначения э.п. УВЧ на область проекции этого органа при его патологии. Воздействие же э. п. УВЧ на отдаленные от поджелудочной железы области тела с целью лечения сопутствующих заболеваний или осложнений сахарного диабета не вызывает ухудшения внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Глюкокортикоидная функция коры надпочечников под влиянием э. п. УВЧ при нетепловых и слаботепловых воздействиях на область проекции надпочечников повышается. При воздействии импульсным э. п. УВЧ на область солнечного и подчревного (гипогастрального) нервных сплетений повышенный уровень 11-ОКС и 17-ОКС в плазме крови снижается. Импульсное э. п. УВЧ при воздействии на надчревную область вызывает тенденцию к нормализации нарушенных показателей экскреции катехоламинов, снижение повышенного уровня гистамина и серотонина крови и повышение гистаминопектических ее свойств.

Функция гипофиза при нетепловых воздействиях э. п. УВЧ по битемпоральной методике изменяется фазно и отражается на уровне содержания сахара в крови. Сначала сахар повышается на 20%, а через 30 мин снижается до исходных цифр. Изменение функций гипофиза при битемпоральной методике воздействия э. п. УВЧ послужило основанием к ее применению для лечения некоторых нейроэндокринных заболеваний.

Влияние э.п. УВЧ на функции мочеполовой системы изучалось широко. Установлено, что нетепловые и слаботепловые дозы э.п. УВЧ лечебной продолжительности, различной локализации, в том числе и на половые органы, не оказывают отрицательного влияния на оплодотворяющую и детородную функцию людей и животных, а также на развитие потомства при применении УВЧ-терапии беременным женщинам. Под влиянием слаботепловых доз непрерывного э. п. УВЧ и небольших средних мощностей (4,0 Вт) импульсного э. п. УВЧ, локализованных на область мужских половых органов, сперматогенез не нарушается. Об этом свидетельствует нормальное содержание сперматозоидов и сохранение их подвижности. Острые, подострые и хронические воспалительные процессы тазовой и околоматочной клетчатки и придатков матки под влиянием нетепловых и слаботепловых доз э.п. УВЧ претерпевают более быстрое обратное развитие, чем при лекарственной терапии.

При малых дозах э. п. УВЧ усиливается диурез у животных, при больших — сначала угнетается в течение нескольких десятков минут, после чего также увеличивается. У здоровых людей нетепловые дозы э.п. УВЧ повышают диурез и усиливают кровообращение в почках. У больных уролитиазисом такие дозы э. п. УВЧ на область проекции почек улучшают функцию почек, способствуют рассасыванию глубоких инфильтратов, уменьшают пиурию, усиливают кровообращение в почках, восстанавливают пассаж мочи. Нетепловые и слаботепловые дозы э. п. УВЧ снижают артериальное давление, особенно диастолическое, усиливают кровообращение в почках, увеличивают диурез, снижают альбуминурию, иногда временно увеличивают гематурию, не сказывающуюся на окончательных результатах лечения больных острым нефритом, и увеличивают число благоприятных исходов заболевания. При хронических воспалительных процессах в почках взрослых и детей слаботепловые воздействия э. п. УВЧ на область проекции почек уменьшают «ли восстанавливают до нормы содержание белка, лейкоцитов, эритроцитов и цилиндром в моче, улучшают динамику азота мочевины, увеличивают диурез и восстанавливают соотношение дневного и ночного диуреза. У взрослых по данным радиоизотопных исследований с йодгиппураном улучшается функция почек.

Таким образом э.п. УВЧ оказывает выраженное действие на организм человека. Важно подчеркнуть, что при УВЧ-терапии в сферу его влияния вовлекается большой объем тканей из-за невозможности локализовать воздействие. Поэтому местные изменения в тканях являются сильными раздражителями и оказывают существенное влияние на развитие общих реакций организма. Значительное повышение функции нервной системы, особенно функции, регулирующей деятельность различных органов и систем, возникает благодаря тому, что ее ткань избирательно поглощает энергию э.п. УВЧ. Ввиду этого при УВЧ-терапии мобилизуется деятельность местных и общих адаптационных механизмов. Выраженное избирательное действие э. п. УВЧ на соединительную ткань, одной из функций которой является осуществление противовоспалительных, противоаллергических реакций в организме, определяет особенности его действия преимущественно на острый и подострый воспалительный процесс.

При УВЧ-терапии существенно улучшается и трофика тканей в результате повышения, прежде всего, трофической функции нервной системы, улучшения местного обмена веществ, усиления крово- и лимфообращения и микроциркуляции.

Аппаратура

Аппараты для УВЧ-терапии представляют собой самовозбуждающиеся генераторы электромагнитных колебаний. Они состоят из блока питания, электронно-лампового генератора, создающего указанные колебания, и контура пациента, индуктивно связанного с анодным контуром генератора. Сам больной является составной частью терапевтического контура (емкостью). Ввиду этого при каждой процедуре контур пациента необходимо настраивать в резонанс с генераторным. В противном случае создаваемая генераторным контуром энергия электромагнитных колебаний УВЧ лишь частично поступит на больного.

Аппараты д.ля .УВЧ терапии делят на переносные с выходной мощностью 30-80 Вт и передвижные мощностью 300-400 Вт. Аппараты для УВЧ-терапии защищены по I и II классу электробезопасности. Защита от поражении электрическим током по 01 классу обеспечивается отдельным проводом и обычной вилкой с двумя штырями, соединяющим защитное заземление аппарата с контуром заземления. Защита по I классу производится автоматически з а счет присоединения аппарата к сети посредством трехжильного контура и вилки с заземляющими контактами, входящими в специальную сетевую розетку. Защита по II классу заключается в применении защитной изоляции дополнительно к основной. При нарушении последней дополнительная изоляция обеспечивает электробезопасность.

Переносные аппараты

Аппарат «УВЧ-30» имеет выходную мощность 15-30 Вт. Масса его 12,5 кг. Он позволяет проводить процедуры УВЧ-терапии детям младшего возраста и у постели больного. Однако выполнение его по классу требует заземления, что затрудняет его использование в квартире больного, в палате и перевязочной. В комплект аппарата «УВЧ-30» входят 3 пары дисковых конденсаторных пластин диаметром 36, 80 и 113 мм и резонансный индуктор для УВЧ индуктотермии, который можно эксплуатировать при мощности 15 и 30 Вт. Индуктор состоит из конденсатора и катушки специальной формы, обеспечивающей максимальное воздействие магнитным полем. Шарнирные держатели конденсаторных пластин и индуктора надежно фиксируют их в заданном положении.

Выходная мощность аппарата «УВЧ-66» регулируется тремя ступенями: 1-20 Вт, 2-40 Вт, 3 - 70 Вт. Имеет массу 30 кг. Выполнен по классу 01, поэтому обслуживающий персонал должен раньше, чем включить аппарат, обеспечить его заземление. При нарушении защитного заземления возникает опасность поражения током утечки, протекающим в контуре сетевая цепь — корпус — человек — земля. В комплект аппарата входят 3 пары дисковых конденсаторных пластин диаметром 36, 80 и 113 мм и индуктор с настроенным контуром, который используют только при 20 Вт (1-я ступень) выходной мощности. Аппарат позволяет проводить большинство методик УВЧ-терапии (за исключением полостных).

Передвижные аппараты

Передвижные аппараты выпускает Московский завод ЭМА. Аппарат «Экран-1» не создает радиотелепомех. Для ограждения персонала от хронического воздействия энергии волн метрового диапазона аппарат эксплуатируют в кабине, изготовленной из ткани с микропроводом. Максимальная выходная мощность 350 Вт, которая регулируется 8 ступенями. При положении ручки «Мощность» на 1-й ступени выходная мощность равна 40 Вт, на 8-350 Вт. Выполнен по классу I, то есть защита от поражения электрическим током обеспечивается автоматически без вмешательства обслуживающего персонала. В комплект аппарата входят три пары гибких прямоугольных конденсаторных пластин размером 130x80 мм, 180X110 мм, 270X 180 мм, индуктор с настроенным контуром диаметром 130 мм, четыре пары дисковых конденсаторных пластин диаметром 50, 100, 150 и 180 мм с ограничителем, фиксирующим заданную величину зазора. Шарнирные держатели »имеют прочную автоматическую фиксацию конденсаторных пластин в нужном положении и устройство, позволяющее изменять их длину.

Аппарат «Экран-2» идентичен аппарату «Экран-1». Предполагаемое включение в этот аппарат дозиметра, измеряющего поглощаемую пациентом во время процедур мощность, пока не производится.

Аппарат для импульсной УВЧ - терапии «И мпульс-3» имеет помехоподавляющее устройство. Это позволяет эксплуатировать его вне экранированной заземленной кабины, но в кабине из ткани с микропроводом. Максимальная выходная мощость в импульсе 15-18 кВт, длительность импульса 11 мкс, скважность 1000, частота следования импульсов 500 Гц, средняя мощность 15-18 Вт, частота импульсно-модулированных колебаний 40,68 МГц. Выходная мощность на 1-й ступени составляет около 4,5 Вт (в импульсе 4,5 кВт), на 8-й — 18,0 Вт (в импульсе 18 кВт).

Зарубежная аппаратура для УВЧ-терапии

Традиционные аппараты «Ultratherm-303 и 608», «Eltherm Е4-3», «Promulta 500А и 412А» и др. генерируют непрерывную частоту электромагнитных колебаний 27,12±0,06 МГц. 'Выходная мощность (в пределах 300-500 Вт) регулируется несколькими ступенями мощности, снабжены автоматической настройкой в резонанс с частотой генераторов. Появились аппараты для УВЧ-терапии, работающие в прерывистом режиме, у которых небольшая скважность и импульсная мощность всего в 1,5—2 раза больше средней. К ним относятся аппараты «Thermopulse-700», «Carapulse-418».

Техника проведения процедур УВЧ-терапии

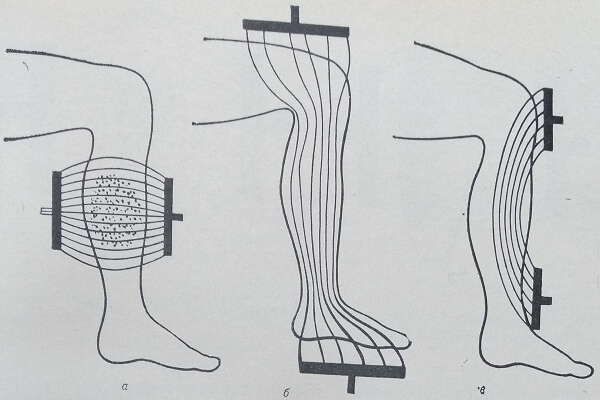

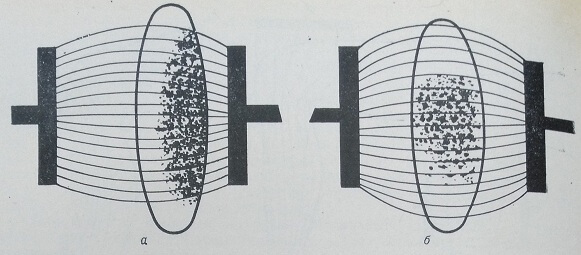

Любая процедура УВЧ-терапии должна проводиться сидя в деревянном кресле с подголовником и с подлокотниками или лежа на деревянной кушетке с приподнятым изголовьем. Конденсаторные пластины по форме, величине и гибкости подбирают соответственно величине очага поражения либо величине проекции органа или рефлексогенной зоны, на которые назначают воздействие. Их располагают поперечно (друг против друга с двух сторон области воздействия), продольно (с одного и другого конца длинной части тела) и тангенциально (обе конденсаторные пластины устанавливают над одной плоскостью, например, сзади у шейного и поясничного отдела позвоночника). Силовые линии э.п. УВЧ при этих расположениях пластин показаны на рис. 42. Между конденсаторными пластинами и телом больного создают расстояние — зазор, который в сумме не должен превышать 6 см. В тех случаях, когда конденсаторная пластина во время процедуры должна находиться под частью тела лежащего больного, для создания зазора пользуются войлочными прокладками и мягкими конденсаторными пластинами. Величина зазора не влияет на глубину проникновения энергии э.п. УВЧ, она всегда будет сквозной, но распределение ее в поверхностных и глубоко расположенных тканях будет различным, в зависимости от величины зазора. При малых зазорах мощность поля в поверхностных тканях будет больше, чем в глубоких, при больших зазорах она распределится более равномерно в поверхностных и глубоких

тканях (рис. 43).

Рис. 42. Силовые линии э.п. УВЧ при различном расположении пластин:

а — при поперечном; б — при продольном; в — при тангенциальном.

Рис. 43. Мощность э.п. УВЧ в поверхностных и глубоких тканях. а — при малых зазорах; б - при больших зазорах.

Процедуры УВЧ-терапии проводят через одежду больного: (пиджак, платья, рубашки, брюки, пальто необходимо снять), через мазевые, сухие гипсовые и обычные повязки, а также при наличии в области воздействия металлических зубов и коронок. Не применяют э. п. УВЧ больным с наличием вживленных электрокардиостимуляторов, работа которых нарушается под влиянием этого фактора. Не показана УВЧ-терапия на области с инородными металлическими телами величиной более 4 см2, расположенными вблизи крупного сосуда или нервного ствола.

Дозируют процедуры УВЧ-терапии по теплоощущению больного, выходной мощности аппарата и продолжительности воздействия. Дозировка по выходной мощности несовершенна, так как часть энергии по дистанционной методике рассеивается, не поступая на больного. В одних случаях она распределяется на маленьких конденсаторных пластинах, в других — из больших. Вследствие этого плотность мощности будет различная. Более точной дозировкой УВЧ-терапии является величина поглощенной больным мощности поля во время процедуры. Однако приборами, определяющими поглощенную больным мощность, лечебные аппараты пока не оснащают ни в нашей стране, ни за рубежом. Необходимо учитывать индивидуальную чувствительность больных к э. п. УВЧ.

В лечебной практике, дозируя воздействие э. п. УВЧ по теплоощущению больного и выходной мощности аппарата, принимают во внимание в ряде случаев и яркость свечения неоновой лампочки, поднесенной к конденсаторной пластине. По теплоощущению больного различают 4 дозы: 1-я доза «без ощущения тепла» (выходная мощность аппарата составляет 15-20 Вт для переносных, 40 Вт — для передвижных); 2-я доза «легкое ощущение тепла» (выходная мощность равна 20-30 Вт для переносных аппаратов, 50-70 Вт — передвижных); 3-я доза «с отчетливым теплом» (выходная мощность 30-40 Вт для переносных аппаратов и 70-100 Вт передвижных); 4-я доза «с выраженным ощущением тепла» (выходная мощность составляет 40-70 Вт для переносных, 100-150 Вт — передвижных). Импульсную УВЧ-терапию дозируют по средней выходной мощности аппарата от 4,5 до 18,0 Вт (от 4,5 до 18,0 кВт в импульсе).

Продолжительность процедуры зависит от стадии и формы заболевания и локализации воздействия.

Показания и противопоказания

Показания:

- заболевания нервной системы — энцефалиты, менингиты в острый и подострый периоды, нарушения мозгового кровообращения спустя 3-4 недели после их возникновения, полиневриты, невриты и невралгии воспалительного и травматического происхождения, каузалгии, фантомные боли, подострый симпатикоганглионит, болезнь Рейно;

- заболевания сосудов и сердца — облитерирующий эндартериит до стадии некроза и гангрены, атеросклеротические окклюзии в начальных стадиях, острый и подострый тромбофлебит, гипертоническая болезнь I и IIA стадии;

- заболевания органов дыхания — острый, подострый и вазомоторный ринит, острый, подострый и хронический гайморит, фронтит и пансинуит, острая, подострая, а также хроническая пневмония с легочно-сердечной недостаточностью не выше I степени, экссудативный плеврит, в том числе и туберкулезной этиологии, средней тяжести течения, эмпиема плевры после удаления гноя, острый, подострый и хронический бронхит, бронхиальная астма в стадии обострения, бронхоэктатическая болезнь и абсцесс легкого при наличии дренажа из полости в бронх;

- заболевания органов пищеварения — подострые и хронические гастриты, энтерит и колит (за иключением язвенного), гепатохолецистит, болезнь Боткина легкой и средней тяжести течения в период уменьшения желтухи, подострый и хронический холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в подострой и хронической стадии, парапроктит;

- заболевания мочеполовой системы — острые и подострые нефрит и пиелонефрит, уролитеаз, острый и подострый цистит, уретрит, простатит, эпидидимит, сальпингоофорит, аднексит, метрит;

- заболевания органов опоры и движения — остеохондроз с неврологическими проявлениями, переломы костей, подострый остеомиелит, острые и подострые миозит, артрит, полиартрит, тендовагинит, эпикондилит;

- заболевания кожи и подкожной клетчатки — фурункул, карбункул, гидраденит, ограниченные пиодермии, трофические язвы, нагноившиеся раны, панариции, послеинъекционные и послеоперационные инфильтраты, ограниченные ожоги, отморожения, мастит.

УВЧ-терапию широко применяют также при острых и подострых воспалительных заболеваниях наружного, среднего и внутреннего уха, век, глаз, миндалин, зубов, тканей рта и парадонтозе.

Противопоказания: осумкованные гнойные процессы в верхнечелюстной (гайморовой) полости, легком, женских половых органах, заболевания поджелудочной железы (на область ее проекции), диабетическая ретинопатия IV степени, наклонность к кровотечениям, недостаточность кровообращения II степени, беременность (на область таза и ноги), системные заболевания крови, злокачественные опухоли, ишемическая болезнь сердца с частыми и тяжелыми приступами стенокардии инфаркт миокарда, мозговой инсульт.