Дисфункциональные маточные кровотечения как патология месячных

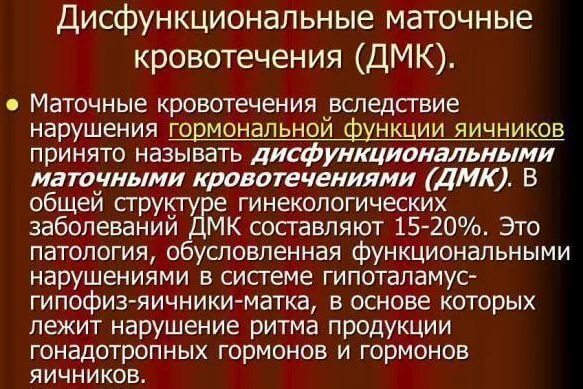

В тесной связи с нарушениями нормальной функции яичников, частности, в виде ановуляций, неполноценного развития фолликулов или недостаточности желтых тел, стоит патология месячных, известная под названием функциональные, или, точнее, дисфункциональные маточные кровотечения. Этим термином принято обозначать кровотечения, не связанные с какими-либо отчетливыми изменениями в половых органах или системными заболеваниями.

В основе появления дисфункциональных кровотечений ранее предполагалось нарушение ритмической продукции овариальных гормонов. Такое определение маточных кровотечений следует признать весьма условным, так как функциональные нарушения с современной точки зрения неотделимы от морфологических изменений.

Действительно, при подобного вида маточных кровотечениях, как правило, удается определить те или иные изменения со стороны эндометрия или миометрия, в пубертатном возрасте матка нередко меньше нормы из-за гипоплазии, в то время как в зрелом возрасте из-за длительного содействия эстрогенов матка нередко представляется в той или иной мере увеличенной. Как ныне общепризнанно, в происхождении как дисфункциональных маточных кровотечений, так и аменореи, могут действовать одни и те же этиологические факторы.

Частота дисфункциональных маточных кровотечений в значительной мере зависит от возраста: от 8 до 12% падает на период полового созревания; около четверти всех случаев приходится на климактерический период. В зрелом возрасте в числе этиологических факторов важное место занимают воспалительные поражения полового аппарата, способные изменять рецепцию яичников и матки.

Установлено, что как незрелые, так и угасающие яичники неспособны правильно реагировать на гонадотропные гормоны, что особенно часто проявляется в климактерическом периоде. Уменьшение рецептивности фолликулярного аппарата яичников к ФСГ приводит к уменьшению выделения эстрогенов; это, в свою очередь, усиливает секрецию ФСГ. Повышение выделения ФСГ уменьшает выделение ЛГ. Поэтому ановуляторные циклы возникают не столько из-за пониженной рецепции яичников, сколько, по-видимому, вследствие нарушений, происходящих на уровне системы гипоталамус-гипофиз. Наступающая дискоординация между половой сферой и высшими регулирующими центрами приводит нередко к потере ритма менструальной функции, приобретающей то перемежающийся, то рецидивирующий характер, и в последнем случае могут наблюдаться периоды нормальных циклов.

Е. Г. Соколов производил соответствующие гормональные исследования как во время кровотечения, так и после его остановки. Согласно полученным данным, количество суммарных гонадотропинов у больных обеих групп не превышало среднесуточной величины их экскреции за весь цикл у здоровых женщин. Однако для оценки функции гипофиза прц дисфункциональных маточных кровотечениях недостаточно определения только суммарных гонадотропинов. Средняя величина выделения ФСГ в период кровотечения у больных репродуктивного возраста была достоверно выше среднего выделения ФСГ у здоровых женщин. У ювенильных же больных выделение ФСГ было достоверно ниже, чем в чадородном возрасте. После кровотечения выделение ФСГ у здоровых женщин несколько снижалось по сравнению с его уровнем в период кровотечения. У больных же ювенильного возраста экскреция ФСГ после кровотечения увеличилась по сравнению с его уровнем во время кровотечения. Что касается ЛГ, то наблюдения Е. Г. Соколова показали, что в период кровотечения у больных репродуктивного возраста содержание этого гормона было ниже среднего уровня ЛГ при нормальном цикле. Однако после остановки кровотечения содержание ЛГ возрастало до уровня его при нормальном менструальном цикле. У больных ювенильного возраста средний уровень выделения Л Г в период кровотечения был достоверно ниже, чем у половозрелых женщин; после же остановки кровотечения в выделении ЛГ у обеих групп больных не было обнаружено какой-либо достоверной разницы. Таким образом, при дисфункциональных маточных кровотечениях в период кровотечения происходит сдвиг фракции гонадотропинов в сторону преобладания ФСГ над ЛГ, что подтверждает подобное ранее высказанное В. Г. Барановым и соавт. предположение.

Что касается выделения эстрогенов (10,3–73,6 мкг/24 ч) у больных репродуктивного возраста, то в период кровотечения оно не превышало их колебаний в период нормального менструального цикла. У больных же ювенильного возраста средний уровень выделения эстрогенов в период кровотечения, а также после него был достоверно ниже, чем у больных чадородного возраста.

Средние уровни экскреции прегнандиола у лиц обеих групп в период кровотечения находились в пределах его выделения во время фолликулярной фазы нормального менструального цикла. Хотя после остановки кровотечений средний уровень выделения прегнандиола несколько повышался, он все же оставался значительно ниже, чем в период лютеальной фазы нормального менструального цикла. Установленные Е. Г. Соколовым изменения соотношении ФСГ и ЛГ (по сравнению с нормальным менструальным циклом) у больных с дисфункциональными маточными кровотечениями дают достаточно оснований считать, что при данной патологии происходит нарушение продукции и выделения гонадотропных гормонов. Указанные нарушения функций тесно взаимосвязанном системы гипоталамус-гипофиз-яичники имеют, таким образом, немаловажное значение в патогенезе маточных кровотечений, отсутствие нормальной цикличности в выделении эстрогенов и прегнандиола объясняет ненаступление у больных овуляции. Из бесчисленных работ, посвященных рассматриваемому вопросу, необходимо отметить монографию Н. А. Зайцева (1972), который вполне обоснованно рассматривает нарушение функции половых желез как результат снижения адаптационных резервов организма. Автор детально оценил методы функциональной диагностики кровотечений с учетом периодов жизни больных; он приводит достаточно полные данные, касающиеся гистологии эндометрия, и указывает на возможность использования кибернетических методов в диагностике метроррагий.

По данным Б. А. Бублик и П. А. Зайцева, использование специальных программ с целью диагностирования причин маточных кровотечений оказалось высокоэффективным. Правильный диагноз с помощью ЭВМ был получен у 317 обследованных больных, и лишь в одном случае машинный ответ не совпал с установленным окончательным клиническим диагнозом. На основании изучения функционального состояния гипоталамо-гипофизарной системы у больных с дисфункциональными маточными кровотечениями И. А. Мануйлова и соавт. (1974) выявили три типа нарушений экскреции гонадотропинов: 1. появление беспорядочных пиков экскреции ФСГ и ЛГ, значительно превышающих норму; 2. нарушение ритма выделения гонадотропинов с появлением хаотических пиков ниже нормальной величины экскреции и 3. нарушение гонадотропной функции с резким падением экскреции ЛГ ниже базального уровня и умеренным снижением экскреции ФСГ.

Полученные результаты позволяют считать обнаруженные нарушения экскреции гонадотропинов у больных дисфункциональными маточными кровотечениями, вызванными функциональными сдвигами в системе гипоталамус-гипофиз-яичники. Применив для лечения больных синтетические прогестины, авторы добились у 35 из 38 больных восстановления нормального ритма менструаций, наступления овуляции и достаточной функции желтого тела.

Прогестины оказывают, таким образом, не только местное гестагенное действие на эндометрий, но, очевидно, способствуют в основном восстановлению нормальной функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Чаще же оба компонента сочетаются. Ввиду этого могут наблюдаться дисфункциональные кровотечения как без объективно определяемых отклонений от нормы со стороны матки (метропатии), так и при наличии тех или иных пальпаторных изменений в виде фиброматоза, фибромиомы или аденомиоза матки.

Как ныне доказано, в регуляции менструальных циклов важное значение имеют циклические изменения состояния центральной нервной системы, в свою очередь в значительной степени связанные с периодическими изменениями импульсов с рецепторов матки и с влиянием половых гормонов. Функциональные нарушения центральной нервной системы могут быть первичными, но могут быть и следствием патологической пульсации с рецепторов матки; нарушения же рецепции матки в ряде случаев возникают под влиянием аборта, воспалительного поражения матки и ее придатков, фибромиомы матки, эндометриоза и др. (М. Д. Моисеенко; В. Ф. Шахновская; А. А. Лебедев).

В случае стойких нарушений ритмической деятельности фолликулярного аппарата яичников под влиянием нейрогенных воздействий происходят изменения в капиллярном кровообращении эндометрия, что в одних случаях может обусловить возникновение (или беспорядочное повторение) дисфункциональных кровотечений, а в других – функциональную аменорею.

Таким образом, большинство нарушений менструальной функции зависит от изменений в состоянии центральной нервной системы, причем одна форма расстройств нередко переходит в другую (аменорея – в маточные кровотечения и наоборот). Изменение деятельности коры головного мозга в результате реакции на раздражения из внешней или внутренней среды оказывает через подбугровую область влияние на функцию полового аппарата. На основании новейших данных следует признать, что в патогенезе расстройств менструальной функции нет четкой грани, отделяющей функциональные расстройства от нефункциональных (В. И. Константинов и Р. С. Мирсагатова, 1961); и те и другие возникают в результате утраты равновесия в нейро-эндокринном механизме, регулирующем менструальные циклы.

А. Л. Шварц (1963) высказал мысль, что в основе дисфункциональных кровотечений у некоторых женщин лежит аллергический механизм. Одним из морфологических проявлений аллергии в матке является обнаруженная А. Л. Шварцем крапивница эндометрия, выявленная им при метроррагиях у женщин, ранее перенесших крапивницу кожи. Заслуживает быть отмеченным установленный Ю. А. Крупко-Болыповой факт, что большинство девушек, страдавших ювенильными кровотечениями, часто болели гриппом, ангинами, ревматизмом и другими заболеваниями, при которых возможны сенсибилизирующие влияния с последующей аллергизациеи различных органов, в том числе и матки. Привлекает также внимание ycпешное излечение многих больных, страдавших ювенильными кровотечениями, метроррагиями и т. п., малыми дозами гистамина, т. е. путем терапии (Novotny, 1957).

Большинство современных клиницистов считают, что в патогенезе дисфункциональных маточных кровотечений существенную роль играет сосудистый фактор, а именно: пониженная реактивность сосудистого тонуса, обусловленная преобладанием процессов торможения в высших отделах центральной нервной системы. Поскольку, как известно, кровотечение может начаться при яюбом состоянии эндометрия (в частности, при слабой его пролиферации или даже атрофии) и при малом выходе эстрогенов, остается недостаточно ясным биохимическое состояние субстрата как важного элемента в непосредственном возникновении крово-отделения.

Дело в том, что для понимания механизма возникновения дисфункциональных кровотечений, существенный интерес представляют данные об изменениях, происходящих в соединительной ткани (основном аргирофильном веществе) на почве нарушений равновесия в системе гиалуроновая кислота – гиалуронидаза. Согласно исследованиям нашей клиники (В. В. Сло-ницкий, 1963), отмечаемые при дисфункциональных кровотечениях изменения в яичниках (кистозная атрезия, персистенция фолликулов и др.) тесно связаны с резко выраженным уплотнением аргирофильного вещества в оболочках фолликулов, что является препятствием для их разрыва (овуляции) и образования желтых тел. Доказанное В. В. Слоиицким уплотнение аргирофильных чехлов мышечных волокон миометрия является, очевидно, существенным фактором в снижении сократительной способности матки, что, в свою очередь, влияет на интенсивность дисфункциональных кровотечений. Наличие густой сети неравномерно утолщенного аргирофильного вещества, окружающего железы эндометрия, способствует их кистозному расширению и объясняет замедленный неравномерный распад гиперплазированной слизистой. Обнаруженное неравномерное содержание кислых мукополисахаридов в стенках сосудов эндометрия, в свою очередь, объясняет повышение проницаемости сосудистых базальных мембран при маточных кровотечениях.

Образование участков разжижения аргирофильного вещества в период кровотечения указывает на связь между структурными изменениями слизистой и ее распадом.

При упорных кровотечениях отмечаются также дегенеративные изменения в нервных приборах миометрия и яичников (неравномерное утолщение, варикозность, резкая импрегнация, распад нервных волокон в участках разжижения аргирофильного вещества; это свидетельствует о тесной взаимосвязи между нервными приборами и состоянием аргирофильного вещества, с которым и сливаются, образуя интенсивно импрегнированные пласты. Констатация его морфологической картины при нормальном течении месячных достаточно верно отражает функциональное состояние яичников; однако внедрение в практику научных исследований методов гистохимии показало наличие сложных биохимических процессов, предшествующих морфологическим изменениям эндометрия. В последнее время большое внимание уделяется рибонуклеиновой кислоте (РНК), которая выполняет ряд важных биологических функций, в частности, принимает существенное участие в белковом синтезе, происходящем клетках. Высоким содержанием РНК отличаются секреторные органы, регенерирующие и быстро растущие ткани. В процессе роста и дифференциации эндометрия половые гормоны занимают одно из основных мест среди факторов, влияющих на содержание в нем нуклеиновых кислот. Содержанию РНК при гистохимическом изучении эндометрия, в частности при дисфункциональных маточных кровотечениях, посвящено только несколько работ (Г. П. Воронова, 1962; И. Т. Патрикян и др.).

В отличие от примененной большинством авторов качественной оценки содержания РНК в эндометрии И. Т. Патрикян впервые изучил количественное содержание РНК в железистых клетках эндометрия в условиях нормального менструального цикла и при некоторых его расстройствах. На основании цитоспектро-фотометрии в ультрафиолетовых лучах нескольких тысяч клеток автор установил наиболее высокое содержание РНК в фазе секреции, что, по его мнению, обусловлено оптимальными эстрогенно-прогестероновыми соотношениями, имеющими место в организме женщины в условиях полноценного функционирования яичников. По современным воззрениям, содержание РНК в клетках является показателем степени интенсивности происходящих в них процессов белкового синтеза. Обнаружение недостатка РНК во второй фазе цикла является показателем снижения интенсивности процессов белкового синтеза в эндометрии, что, в свою очередь, может быть одним из причинных факторов неполноценной секреторной функции железистых клеток. Установленное низкое содержание РНК при ановуляторных циклах автор объясняет отсутствием функционирующих желтых тел в яичниках. Наиболее низкое содержание в конце ановуляторных циклов следует рассматривать как признак истощения белковых резервов клеток эндометрия при ненаступлении секреторной реакции. Особенно резкое падение содержания РНК в железистых клетках эндометрия И. Т. Патрикян наблюдал при дисфункциональных маточных кровотечениях. При ановуляторных циклах отражает снижение активности белкового синтеза, по-видимому, не только из-за отсутствия секреторной трансформации слизистой, но также и вследствие истощения необходимых резервов клеток эндометрия.

Изменение баланса половых гормонов в организме является по мнению И. Т. Патрикяна, одним из факторов, способных влиять на содержание РНК в железистых клетках эндометрия, причем изменения этого содержания могут быть в определенных условиях вызваны как эстрогенным, так и прогестероновым анормальным воздействием.

Изучая вопрос о влиянии эстрогенов на эритропоэз, С. И. Рябов (1974) на основании обследования 100 больных с дисфункциональными маточными кровотечениями и фибромиомой матки установил, что отмечаемая у них анемизация не связана непосредственно с кровопотерей; тенденция к повышению в сыворотке крови уровня железа и содержания сидероцитов позволяет предположить нарушение использования железа при построении гемоглобина у больных с высоким уровнем эстрогенов. Отсюда следует, что эстрогены действуют на эритропоэз, по-видимому, путем нарушения

включения железа в гем, разрушая или тормозя действие гемсинтетазы. Равным образом, в период беременности в организме женщины изменяются процессы эритропоэза ввиду необходимости усиленного потребления железа организмом развивающегося плода. Уменьшение утилизации железа матерью будет способствовать удовлетворению потребности растущего плода, и под влиянием материнских эстрогенов будет происходить усиленное насыщение плода железом.

Исследование С. И. Рябова подтверждает многообразное действие на эритропоэз эстрогенов, благодаря их влиянию на синтез нуклеиновых кислот, что в свою очередь ведет к изменению образования белков и ферментов. Ферментативный характер этого процесса объясняет вторичные нарушения синтеза гема. Сопоставляя показатели микроциркуляторного гемостаза (содержание в крови тромбоцитов, первичное и вторичное время кровотечения, содержание коллагена, АТФ и тромбинаггрегацию тромбоцитов), С. Н. Хейфец и Г. Н. Перфильева (1973) установили у 60 больных (в возрасте 14–37 лет), страдавших так называемым дисфункциональным кровотечением при отсутствии органических заболеваний половой сферы, и у 30 здоровых женщин (контроль), что одной из причин маточных кровотечений, ошибочно трактуемых как дисфункциональные, является врожденная дисфункция тромбоцитов, которая характеризуется снижением их агрегадионных свойств.

Изучение личного и семейного геморрагического анамнеза, а также более детальный анализ клинической картины как у самих больных, так и у их родственников позволяют правильно распознать эти формы кровоточивости. Указанное снижение агрегационной функции тромбоцитов, временное или постоянное, нередко выявляется и у больных дисфункциональными маточными кровотечениями, играя, по-видимому, некоторую роль в патогенезе последних. Нарушения микроциркуляторного гемостаза чаще наблюдаются более выраженно у больных с гипоэстрогенией и более редко на фоне гиперэстрогении.