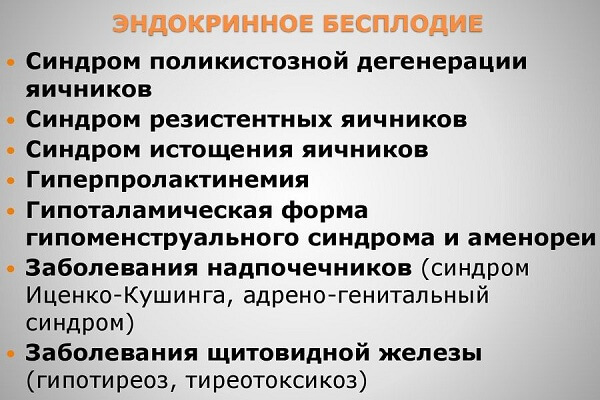

Эндокринные причины бесплодия

Е. Тетер, объединяя эндокринные причины бесплодия в общее понятие бесплодие яичникового происхождения, выделяет при этом две группы случаев: 1) бесплодие при первичных поражениях яичников, куда относятся: дисгенезия, гипоплазия яичников, склерокистозные изменения, фибросклеротическая дегенерация, задержка развития фолликулов на почве воспалительных заболеваний и 2) бесплодие при вторичных поражениях яичников: а) гипоталамического характера (адипозогенитальная дистрофия; гипоталамический инфантилизм; гипоталамическое ожирение); б) гипофизарного характера (гипофизарный евнухоидизм, гипофизарный инфантилизм; болезнь Кушинга; акромегалия; послеродовые заболевания гипофиза – синдром Шихана, синдром Киари – Фроммеля и др.); в) тиреогенного характера (микседема, гипотиреоз); г) надпочечнчикового характера (адреногенитальный синдром, гиперплазия, реже – опухоль коры надпочечников). Что касается этиологических факторов и патогенеза нарушения гормональной и генеративной функции яичников, то она весьма многообразны. В частности, В. И. Бодяжина (1967) придает большое значение истощающим общим заболеваниям, физическому и умственному переутомлению, неправильному питанию (гипо-авитаминозы), воспалительным заболеваниям и др. Ановуляторный цикл нередко возникает после психотравм, после воспалительных заболеваний, связанных с перенесенным абортом или осложненными родами.

Современная классификация эндокринных форм женского бесплодия, как справедливо подчеркивает С. Н. Хейфец (1967) должна строиться на патогенетической основе. Хотя ведущая роль в патогенезе эндокринного бесплодия принадлежит в конечном итоге первичным или вторичным нарушениям менструальных циклов, с практической точки зрения можно признать целесообразным разделение всех женщин, страдающих бесплодием эндокринного происхождения, на две основные группы: 1) бесплодие, обусловленное первичными поражениями яичников и 2) являющееся результатом вторичных нарушений функции яичников. Подобное деление носит в известной мере условный характер, поскольку в эндокринной системе все взаимосвязано и изменения, первично возникшие в яичниках, весьма нередко ведут к определенным изменениям в аденогипофизе и в диэнцефальных центрах, весьма чувствительных к уровню содержания половых гормонов в крови. Равным образом нарушаются коррелятивные взаимоотношения с другими периферическими эндокринными железами. С другой стороны, при первоначальных изменениях в гипоталамусе или гипофизе нередко вторично возникают стойкие изменения необратимого характера в яичниках, которые ошибочно могут быть приняты за самостоятельные. С этой точки зрения, правильнее говорить не о первичном поражении той или иной железы, а скорее об ее преимущественном поражении.

В частности, С. Н. Хейфец на своем клиническом материале (252 тщательно обследованных случая) признал первичными яичниковые поражения в 24,1%, а вторичными – в 75,9% случаев. Если такие поражения яичников как дисгенезия

гонад, или выраженная гипоплазия, вполне обоснованно относить к первичным, то нарушения функции яичников на почве воспалительных заболеваний или склероза с последующей атрофией их ткани правильнее, думается нам, рассматривать как вторичные поражения.

Несмотря на сложность патогенеза женского бесплодия эндокринного происхождения, возможность сочетания и переплетения различных этиологических факторов, крайне важно постараться выделить главные механизмы эндокринного нарушения. Исходя из такой установки, С. Н. Хейфец для облегчения правильной ориентировки в различных клинических формах женского бесплодия эндокринного происхождения предложил нижеследующую классификацию, которую мы считаем, приемлемой в общих чертах:

I. Первичные поражения яичников:

- Гонадная агенезия, дисгенезия, выраженная гипоплазия.

- Поликистозные яичники: а) яичникового генеза (эта группа вызывает некоторые сомнения – А Э. Мандельштам); б) в сочетании с гиперплазией коры надпочечников.

- Нарушения гормональной функции яичников при воспалительных процессах в малом тазу.

- Преждевременное прекращение гормональной функции яичников на почве склероза и атрофии (возможно, на почве их повреждения еще в антенатальном периоде – А. Э. Мандельштам).

- Гормонально активная опухоль яичников: а) арренобластома; б) дисгерминома, в) интерстициома.

II. Вторичные нарушения гормональной функции яичников:

Гипоталамо-гипофизарного происхождения: а) пангипопитуитаризм, б)гипофизарный гигантизм или нанизм с гипогенитализмом, в) адииозо-генитальная дистрофия, г) акромегалия, д) болезнь Иценко–Кушинга, е) непуэрперальное гипоталамическое ожирение, ж) синдром Аргонс-дель-Кастильо, з) послеродовой пангипопитуитаризм, и) послеродовое гипоталамическое ожирение, к) синдром Киари – Фроммеля, л) стертые субклинические формы гипоталамо-гипофизарных нарушений.

У 3/4 больных выявлена большая частота пролиферативных процессов в эндометрии под влиянием длительного действия достаточного уровня эстрогенов при отсутствии или явно сниженном количестве лютеогормона. У больных с ановуляторной олиго- и аменореей средний уровень эстрогенов соответствовал таковому при нормальном менструальном цикле. При недостаточности желтого тела средний уровень эстрогенов во вторую фазу цикла заметно превышал таковой в лютеиновую фазу ;нормального менструального цикла при достоверном снижении уровня прегнандиола. У больных с явным сахарным диабетом чаще обнаруживались выраженные нарушения менструального цикла, однако не отмечалось полного параллелизма между тяжестью диабетических проявлений и частотой аменореи.

Женское бесплодие эндокринного происхождения чаще (примерно в 2/3 случаев) является первичным, но оно может быть и вторичным, в частности на почве воспалительных заболеваний после родов или после аборта; реже вследствие

нарушения кровообращения в гипофизе (синдром Шихана); при галакторее с аменореей (синдром Киари – Фроммеля); при послеродовом ожирении, сопровождающемся аменореей, и т. п.

Для суждения о состоянии яичников важное значение имеет их динамическое исследование с применением тестов функциональной диагностики. Установлено, что в ряде случаев, когда продукция эстрогенов во вторую фазу цикла превышает таковую в первую фазу, могут возникать, несмотря на нормальное выделение прегнандиола, гормональные формы бесплодия, мастопатии или фиброаденоматоз молочных желез. Из всего вышесказанного вытекает необходимость детального комплексного обследования обоих супругов в случае бесплодия в браке. Его следует производить по заранее составленному плану, пользуясь, например, вышеприводимой дополненной нами схемой И. С. Розовского.

В ряде случаев важно, кроме того, исследование состояния надпочечников и щитовидной железы. При первичной или длительной вторичной аменорее, гипоменструальном синдроме, недоразвитии полового аппарата, признаках евнухоидизма или гермафродитизма показаны определение полового хроматина, исследование кариотипа, по возможности лапароскопия (в условиях пневмоперитонеума), а иногда даже биопсия гонад.