Дифференциальная диагностика эндометроидных гетеротопий

Эндометроидные гетеротопии, т. е. развитие за пределами полости матки ткани, имеющей сходное с эндометрием строение и физиологически реагирующей на половые гормоны (или на беременность) подобно внутриматочному эндометрию, являются одним из нередких поводов для ошибочных диагностических заключений. Важность изучения этого вопроса явствует хотя бы из того, что эндометриоз занимает по частоте третье место среди поражений половой сферы после воспалительных заболеваний и фибромиом матки.

По данным В. П. Баскакова, частота эндометриозов выражается следующими цифрами: из числа 4186 лапаротомированных в клинике Военно-медицинской академии больных данный процесс обнаружен в 27,6% случаев, а из числа всех оперированных гинекологических больных – в 17%. В 12% случаев андометриоз был основным, а в 15,6% – сопутствующим заболеванием. В сочетании с фибромиомой матки эндометриоз был обнаружен, по Л. Ф. Шинкаревой (1958), в 80% , а по В. П. Баскакову – в 85% (на 805 случаев эндометриоза матки), в 19% –в сочетании с эндометриозом другой локализации.

Эндометриоз имеет во многом сходство с фибромиомой матки в том отношении, что крайне редко встречается до периода полового созревания, обнаруживает определенную зависимость от функции яичников в половозрелом возрасте: циклические изменения и нередкое выделение крови во время регул в закрытые, выстланные цилиндрическим эпителием полости; обусловленные периодом регул наружные кровянистые выделения, например, из шейки матки при эктоцервикальном эндометриозе, иногда кровотечение при эндометриозе в рубце после чревосечения, при так называемых менструациях из пупка и др.; наблюдаются также соответствующие изменения эпителия во время беременности и отчетливое торможение роста эндометриоидных разрастаний под влиянием андрогенов.

Что касается патогенеза эндометриоза различных локализаций, то имеется ряд способствующих его возникновению факторов.

Сюда относятся при маточном эндометриозе различные травмирующие манипуляции: искусственный аборт, выскабливание слизистой полости матки, диатермохирургические операции на шейке, кесарево сечение, миомотомия со вскрытием полости матки и т. п. Развитие эндометриоза в трубах, яичниках, на брюшине дугласова пространства, на брюшинном покрове матки, в сальнике вполне удовлетворительно объясняется теорией Sampson (имплантация элементов эндометрия, выбрасываемых в трубы и из труб в брюшную полость во время месячных). Происхождение внебрюшинных эндометроидных очагов (в пупке, в паху, в забрюшинной клетчатке, в тазовых и других лимфоузлах, в мочевом пузыре, в мышцах, в легких, даже в виде исключения в глазу) вполне объяснимо заносом частиц эндометрия лимфогенным или гематогенным путем (наподобие метастазирования раковых клеток) согласно теории Halban, который неоднократно обнаруживал скопления клеток эндометрия в просвете соответствующих сосудов матки и окружающей ее клетчатки.

Из существующих нескольких классификаций эндометриозов наиболее распространенной является деление их на половые и внеполовые формы. Половые эндометриозы, в свою очередь, делятся на: 1) внутренние половые эндометриозы матки и маточных труб и 2) наружные половые эндометриозы яичников, брюшины, матки, позадишеечный эндометриоз: а) дугласова пространства, б) свода влагалища, в) эндометриоз шеечно-прямокишечный; 3) эндометриоз влагалищной части шейки матки; 4) эндометриоз влагалища; 5) эндометриоз наружных половых частей; 6) эндометриоз промежности; 7) эндометриоз круглых маточных связок.

Экстрагенитальные эндометриозы

Экстрагенитальные эндометриозы могут обнаруживаться в различных отделах кишечника, в сальнике, мочевом пузыре, почках, мочеточниках, в пупке, в паховом канале, в мышцах конечностей, в послеоперационных рубцах, в легких и даже в глазу. Все это многообразие локализаций может быть условно разделено на 2 группы: эндометриозы внутрибрюшинные и внебрюшинные.

Существуют разногласия в делении эндометриозов на первичные и вторичные. В то время как Philipp и Huber (1939) относят к первичным – очаги, происхождение которых связано с эндометрием или которые имеют непосредственную связь с ним, а все остальные проявления считают вторичными, – В. П. Баскаков считает более обоснованным относить заболевание к первичным при отсутствии признаков поражения органов, кроме матки, и ко вторичным – случаи обнаружения указанной патологии в других органах таза. Однако такое разграничение в клинике далеко не всегда возможно, поскольку нередко наблюдается множественный эндометриоз или диффузное поражение указанным процессом ряда органов.

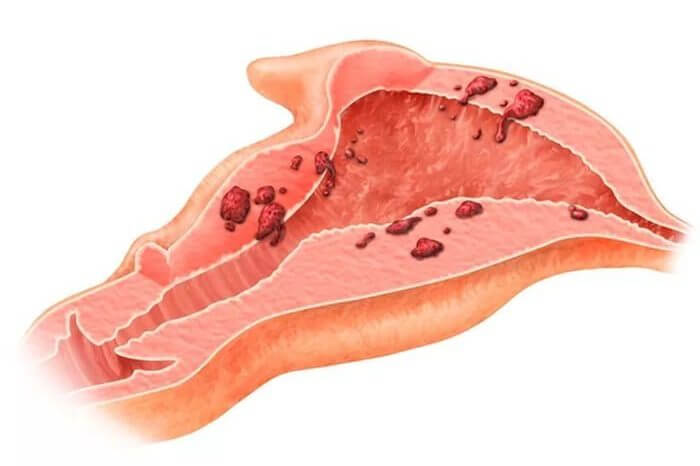

Места наиболее часто встречающихся эндометроидных гетеропий в малом тазу и за его пределами представлены. При внутреннем маточном эндометриозе в толще миометрия встречаются участки ткани, содержащие большей частью небольшие полости (нередко заполненные темной кровью), окруженные зоной цитогенной (аденоидной) ткани, изредка связанные непосредственно со слизистой матки. При второй форме (наружный эндометриоз матки) на брюшинном покрове матки определяются множественные тонкостенные пузырькообразные разрастания, на полненные геморрагической жидкостью, а иногда темной кровью и обычно окруженные брюшинными спайками, в большей или меньшей степени ограничивающими подвижность органа.

Клиническая картина внутреннего эндометриоза (или, как его многие раньше называли, аденомиоза) матки во многом сходна с клинической картиной внутримышечных фибромиом матки. Месячные, приходящие в срок, удлиняются и усиливаются, нередко становятся болезненными. Матка на ощупь уплотнена, причем в одних случаях она увеличена равномерно, напоминая метритную матку, в других же – представляется неровной или даже бугристой, а ее отдельные выступы по форме и консистенции напоминают интрамурально-субсерозные фиброматозные узлы. На основании течения месячных и данных пальпаторного исследования до операции подчас бывает невозможно поставить точный диагноз.

Но даже и во время операции неравномерное уплотнение матки нередко заставляет ошибочно признать наличие узла (узлов), и только на удаленном препарате выясняется тесная связь уплотненного участка с мускулатурой матки и отсутствие характерной для фиброматозных узлов капсулы (гистологическое исследование подтверждает наличие эндометриоза).

Диагностическое выскабливание, как правило, не решает вопроса; в случае определения выступов или неровностей в полости матки либо асимметричного ее увеличения вопрос обычно решается в пользу фибромиомы. В то же время отсутствие таких явственных изменений не позволяет с уверенностью исключить наличие внутримышечных фиброматозных узлов. К тому же, как в настоящее время общепризнанно, весьма нередко встречается комбинация фибромиомы матки и эндометриоза.

Слипчивый периметрит

Наружный маточный эндометриоз, как правило, не распознается до операции. При наличии ограничения подвижности матки, обусловленного брюшинными спайками, диагностируют слипчивый периметрит, как следствие перенесенного воспалительного заболевания. Весьма часто наружный маточный эндометриоз сочетается с эндометриомами («шоколадными» кистами) в яичниках. Последние также довольно редко определяются правильно, так как их чаще принимают либо за кисты или кистомы

яичников, либо за воспалительные образования придатков (сактосальпинкс, тубоовариальная киста, так называемый аднекстумор и т. п.).

При наружном эндометриозе в 75% случаев было установлено поражение яичников (В. П. Баскаков). Малигнизация эндометроидного очага, по данным разных авторов, составляет от 0,7 до 1,1% случаев.

Заслуживает внимания частота двустороннего поражения яичников и малая подвижность этих образований, а также нередкое наличие ограниченного пластического инфильтрата у нижнего (или заднего) полюса прощупываемой яичниковой опухоли. Довольно плотная капсула, неравномерная консистенция иногда бугристость и к тому же безболезненность при ощупывании заставляют подозревать истинное новообразование.

Однако при динамическом исследовании относительно нередко удается отметить увеличение опухоли при месячных и затем постепенное ее уменьшение к концу менструального периода, что объясняется выделением менструальной крови в полость «шоколадной» кисты с частичным рассасыванием излившейся крови в ближайшие после этого недели. Указанное периодическое изменение размеров опухоли в ряде случаев может иметь дифференциально-диагностическое значение. Лабораторные исследования крови (морфологический состав, СОЭ и специальные биохимические исследования) не дают возможности поставить правильный диагноз, разве только позволяют исключить какой-либо незатихший воспалительный процесс.

Эндометриоз труб характеризуется образованием узловатых утолщений близ рогов матки, подчас симулирующих субсерозные фиброматозные узелки. Однако подобные утолщения могут быть обусловлены и воспалительными процессами различной этиологии (туберкулез, смешанная инфекция и т. п.).

Позадишеечный эндометриоз

Позадишеечный эндометриоз нередко смешивают с задним параметритом и даже со злокачественным новообразованием, но крайне медленный рост, отсутствие склонности к распаду, изъязвлению и кровоточивости ткани и, в особенности, наличие мелкой бугристости; подчас с темно-багровыми «глазками» (обусловленными выделением при месячных крови в небольшие, выстланные эндометрием, полости) характерны для эндометриоза. К тому же, в отличие от хронического заднего параметрита, болезненность при пальпации этих образований, а также при половом сношении является довольно характерной для гюзадигаеечного эндометриоза.

Своеобразной формой эндометриоза матки является развитие небольших интраэпителиалышх очажков в шейке матки после диатермокоагуляции эрозии.

Из обследованных А. Я. Бердичевской (1967) 433 женщин, леченных диатермокоагуляцией, у 122 через разные сроки (от 6 до 24 мес.) после коагуляции возникали нарушения менструального цикла по типу появления пред- и постменструальных мажущих кровянистых выделений. Видимым источником указанных выделений были у 55 человек ярко-красные полоски и сине-багровые пузырьки на поверхности шейки и области бывшей коагуляции, причем при стабильной форме поверхностных изменений на шейке цвет и объем их менялись: из бледных и плоских в первой половине цикла они превращались во вздутые синевато-багровые за несколько дней до месячных. При гистологическом исследовании биопсированных тканей из кровоточащих участков был обнаружен эктоцервикальный интраэпителиальный эндометриоз, с кровоизлияниями.

У 48 человек при отсутствии описанных изменений на шейке кровоотде-ление имело место из шеечного канала, причем гистологическое исследование с помощью взятия штриховых 'соскобов эндометрия в дни пред- и постменструальных мажущих кровоотделений и в первый и третий дни месячных позволило обнаружить признаки продолжающегося слизеобразования при отсутствии признаков распада, т. е. изменения, свойственные предменструальной (а не менструальной) фазе цикла.

Анализ полученных автором результатов и литературных данных позволяет сделать заключение о том, что у значительного числа больных, перенесших диатермокоагуляцию шейки матки или диатермоэксцизию, в 28% случаев (по данным А. Я. Берди-чевской) нарушения менструального цикла по типу пред- и постменструальных кровянистых выделений обусловлены развитием наружного интраэпителиального эндометриоза шейки или нарушением циклических изменений эндометрия. Подобные изменения на шейке возникают в результате имплантации частиц отделяющегося во время месячных эндометрия на раневую поверхность, образовавшуюся после отторжения струпа при указанных столь часто практикуемых небольших диатермохирургических операциях. Аналогичные наблюдения сделаны и В. П. Баскаковым.

В довольно редких случаях после кесарского сечения, а иногда после консервативной миомотомии при удалении подслизисто-расположенного узла, встречается эндометриоз в послеоперационном рубце. Процесс возникает в результате имплантации занесенствуют асцит, анемизация и кахексия больных, характерные для злокачественной опухоли органов брюшной полости, давшей метастазы.

Эндометриоз в области пахового канала

Эндометриоз в области пахового канала может быть смешан с начинающейся грыжей или чаще с паховым лимфаденитом. Исключение паховой грыжи не представляет особого труда ввиду отсутствия расширения пахового канала. Важное значение для уточнения диагноза имеет преходящее пред- и интраменструальное.

Выделяя кровь синхронно с менструацией, подобное образование постепенно достигает размеров грецкого ореха, небольшого яблока или даже апельсина; в некоторых случаях при прорыве через кожу появляются регулярные ежемесячные выделения густой темной крови. Полная безболезненность «опухоли», ее локализация в области послеоперационного рубца, крайне медленный рост, изменения окраски перед ожидаемыми регулами настолько характерны, что диагностика не представляет особого труда.

Эндометриоз пупка может быть ошибочно принят за метастаз рака (главным образом, яичников), однако ежемесячное набухание его, темно-фиолетовый цвет пупка и в особенности наблюдающееся подчас ежемесячное выделение крови («менструирующий пупок») позволяют уточнить характер этого образования. К тому же «опухоль» пупка отличается крайне медленным ростом.

Набухание прощупываемых в паху образований и отсутствие язвенных поражений или опухоли в области наружных половых органов (вульва, клитор) или нижнего отдела влагалища, которые могли бы обусловить увеличение паховых узлов.

Эндометриоз мочевого пузыря

Эндометриоз мочевого пузыря – весьма редкое явление, иногда характеризующееся примесью крови к моче во время месячных. Диагноз решается цистоскопическим исследованием во время регул, позволяющим исключить папиллому, кровоточащую язву или другой источник кровотечения.

Эндометриоз сальника, кишечника и другие редкие локализации эндометриоза в органах брюшной полости устанавливаются только при чревосечении. В виде исключения большие эндометроидные разрастания в кишечнике, макроскопически напоминающие раковые опухоли, могут, нарушая его проходимость, симулировать злокачественное образование. Однако в отличие от карциномы при этом не наблюдается кишечных кровотечений; опухоли растут крайне медленно и мало отражаются на общем состоянии больных. На рентгенограмме кишечника складки слизистой не изменены (нет никаких следов изъязвления); в кале отсутствуют следы крови.

В распознавании эндометриоза различной локализации, помимо клинических признаков, все большее значение в настоящее время придается данным разнообразных видов рентгенологического исследования (М. М. Абрамова; Я. Маршалек, Л. Женишек; Т. В. Лопатина).

Согласно исследованиям В. П. Александровой и соавторов у каждой третьей больной, страдающей генитальным эндометриозом, удалось обнаружить нарушение йодного обмена на различных его этапах, причем у 14 ±6% больных были выявлены заболевания щитовидной железы, требующие специального лечения.