Диагностика функции плаценты и состояния внутриутробного плода

Так как продукция половых гормонов в организме беременной тесно связана с функциональным состоянием фетоплацентарного комплекса, нарушения как со стороны плода, так и плаценты должны влиять на уровень эстрогенов в организме матери и в первую очередь на содержание эстриола.

Еще в 40-х годах нашего столетия G. Smith и О. Smith определяли снижение эстрогенной активности крови и мочи при поздних токсикозах беременных, сопровождающихся нарушением жизнедеятельности плода. Особенно важным оказался тот факт, что снижение содержания эстрогенов (главным образом, эстриола, составляющего во II половине беременности 80–95% всех эстрогенов) у беременной происходит до наступления внутриутробной асфиксии и в большинстве случаев предшествует клиническим признакам нарушения состояния плода (Diczfalusy, 1973).

Естественно, что эндокринологические исследования у женщин с патологией беременности весьма перспективны для диагностики состояния плода.

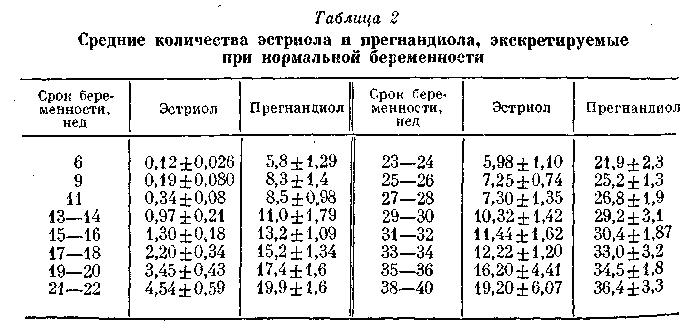

Как указывалось выше, с прогрессированием беременности увеличивается экскреция как эстриола, так и прегнандиола. Ниже приведены средние количества эстриола и прегнандиола, экскретируемые при нормальной беременности (И. С. Розовский и соавт., 1966) (табл.2).

Изучению связи между продукцией эстриола фетоплацентар-ным комплексом и состоянием внутриутробного плода посвящено большое число исследований, с помощью которых выявлены «критические» величины этого гормона. Так, снижение эстриола до 2–3 мг в сутки после 30-й недели беременности свидетельствует о внутриутробной гибели плода, а содержание его в пределах 6– 7 мг – о страдании плода.

Исследования, проведенные при поздних токсикозах, свидетельствуют о снижении эстрогенов крови и мочи при этой Патологии. Так, М. Г. Шабельская (1965) установила, что при тяжелых токсикозах эстриол мочи снижается в 3 раза. Это, по мнению автора, свидетельствует о глубоких изменениях плаценты, подтвержденных и морфологическими исследованиями, а в связи с этим, и жизнедеятельности плода. У всех обследованных беременных со сниженной экскрецией эстрогенов было найдено изменение фоноэлектрокардиограммы внутриутробного плода. Снижение эстрогенов крови при токсикозах описала Roy (1968, 1970). Эти факты подтверждены и исследованиями последних лет, и могут быть объяснены в первую очередь изменением плацентарной ткани (инфаркты плаценты, изменением ферментативной активности ткани). Однако, с другой стороны, у мертворожденных детей от матерей с токсикозами отмечено уменьшение надпочечников, которые могли продуцировать меньшее количество дегидроэпиандростерона, являющегося предшественником эстрогенов.

Исследование экскреции другого важнейшего стероидного гормона – прогестерона и его метаболита прегнандиола при поздних токсикозах оказалось менее показательным в диагностическом отношении: хотя обнаруживается снижение прегнандиола в случаях преэклампсии, особенно при угрозе гибели плода, имеются данные о внутриутробной смерти плода, наступившей на фоне нормальной экскреции этого гормона (Bruch, 1966).

У беременных с резус-сенсибилизацией также выявлены изменения функции фетоплацентарного комплекса. Однако при этой патологии обнаруживается повышенное содержание хорионического гонадотропина, что может быть связано с усилением функции синцитотрофобласта или сохранением в плаценте таких больных элементов, свойственных незрелой плаценте.

Изменения экскреции стероидных гормонов при резус-конфликтной беременности гораздо менее показательны, чем при поздних токсикозах. Эстриол у таких больных в пределах нормы или превышает ее (В. Г. Орлова и Д. В. Умбрумянц, 1968; Klopper, 1966) и снижается лишь при внутриутробной гибели плода.

У беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ревматизм, гипертоническая болезнь) также отмечаются изменения функции фетоплацентарного комплекса, что характеризуется снижением экскреции эстриола при нарушении состояния плода. Изменение содержания прогестерона и прегнандиола при этой патологии менее характерно. Диагностическую ценность определения содержания эстриола при нарушении состояния плода подтверждают исследования, проведенные у беременных с сахарным диабетом, заболеваниями почек и др.

Таким образом, уменьшение экскреции эстриола у беременной свидетельствует о нарушении состояния плода. Уменьшение экскреции эстриола может быть обусловлено недостатком предшественников из надпочечников плода и нарушением их плацентарного синтеза. Не исключено, что иногда на уменьшение экскреции эстриола влияют оба эти фактора, а также, в определенной мере, нарушение функции печени и почек беременной.

В последние годы появились данные о том, что при угрозе гибели плода происходит снижение экскреции ХСМТ (О. Н. Широкинская, И. А. Сушкова, 1972). В норме в конце беременности среднее количество этого гормона в крови составляет 7,6 мкг/мл, а при плацентарной недостаточности и нарушении состояния плода – 2,1 мкг/мл. При тяжелых формах резус-сенсибилизации содержание ХСМТ в крови в 3 раза превышает норму. Однако несмотря на несомненную перспективность исследования ХСМТ, определение этого гормона в диагностических целях представляет известные трудности из-за сложности радиоиммунологического метода.

Немаловажное значение для оценки состояния плода при патологическом течении беременности приобретает исследование гормонов околоплодных вод (В. А. Голубев, 1971; Klopper, 1971, 1972). Г. А. Паллади (1973) считает, что эндокринологическое исследование вод дает полное представление о деятельности плода. Особое диагностическое значение в исследовании амниотической жидкости имеет определение эстриола, который резко снижен при нарушении жизнедеятельности плода. Изменение гормонов амниотической жидкости наступает раньше, чем в других биологических жидкостях организма.

Имеются многочисленные данные об изменении эндокринной функции плаценты при недонашивании. Установлено, что угроза прерывания беременности как в ранние, так и в поздние сроки чаще всего протекает при снижении экскреции прегнандиола. Однако ряд авторов не находят изменений продукции гормонов желтого тела при нарушении функции плаценты и угрозе гибели плода. Так, Jannone и соавт. (1968), исследовав прогестерон плазмы у беременных, нашли, что низкое содержание его не свидетельствует о плацентарной недостаточности или неблагополучии плода, и беременные с 8 мкг% прогестерона сыворотки крови так же донашивают беременность, как женщины с 20 мкг% этого гормона. Признаки угрожающего выкидыша развиваются обычно при недостаточности плаценты, что сопровождается снижением содержания ХГ, а также уменьшением продукции эстрогенов. Все это приводит к усилению сократительной деятельности миометрия. Э. Р. Баграмян (1972) подчеркивает значение изучения содержания ХГ для дифференциальной диагностики причин привычного выкидыша: так, при выкидыше, вызванном истмико-цервикальной недостаточностью, изменения в экскреции ХГ отсутствуют, а при выкидыше «гормональной» этиологии количество ХГ резко снижается.

Весьма велика роль гормонов в наступлении родовой деятельности, в физиологии и патологии сократительной деятельности матки, а также при перенашивании. При нормальных родах И. А. Мануйлова (1971) определила в плазме крови высокую концентрацию эстрогенов, особенно эстрона и эстриола. После изгнания плода содержание этих гормонов резко падает. И. В. Ильин и соавт. (1973), исследуя содержание эстрогенов в крови матери и плода при физиологической беременности, установили, что концентрация эстрогенов у плода выше, чем у матери, и колеблется в процессе родов: так, в конце периода изгнания количество эстриола в крови матери снижается, эстрона и эстрадиола увеличивается. У плода уровень эстриола остается высоким, вместе с тем увеличивается концентрация эстрона и эстрадиола. Этот факт подтверждает активную роль плода в синтезе эстрогенов, необходимых для нормального течения родов.

При исследовании прогестерона в динамике родового акта Л. С. Персианинов и сотр. (1972) установили, что по мере развития родовой деятельности уровень этого гормона в крови постепенно снижается: содержание прогестерона в третий период родов по сравнению с первым падало более чем в 2 раза. Перед родами в срок обнаружено также снижение экскреции прегнандиола. Очевидно, большую роль в развитии родовой деятельности играет изменение соотношения прогестерона и эстрогенов в сторону увеличения последних, что приводит к превалированию активности а-адренорецепторов и снижению Р-адренорецепторов. В развитии родового акта большую роль играют и гормоны надпочечника как коркового вещества, так и мозгового (катехол-амины).

В родах, осложненных слабостью родовой деятельности, обнаруживается снижение эстрогенов крови на 62% по сравнению с нормой (И. А. Мануйлова и соавт., 1973) и резкое снижение холинергической активности.

При переношенной беременности отмечается низкая экскреция эстрогенных гормонов (особенно при угрозе гибели плода) и высокое содержание прегнандиола в моче. Установлен параллелизм в содержании половых гормонов в амниотической жидкости и выделении их с мочой во время родов. При запоздалых родах и осложненных слабостью родовой деятельности концентрация половых гормонов в амниотической жидкости значительно снижена (А. Ф. Добротина и соавт., 1972; Г. М. Савельева, 1974). Это свидетельствует о функциональной недостаточности фетопла-центарного комплекса (Г. М. Дончак, 1974).

Известно, что продукция кортикостероидных гормонов при беременности возрастает, однако не выяснена окончательно роль плаценты и плода в их секреции, а поэтому и значение исследования этих гормонов для диагностики внутриутробных нарушений состояния плода невелико. Хотя имеются данные о снижении экскреции 17-оксикортикостероидов при внутриутробной гибели плода, но оно может быть вторичным, связанным с уменьшением эстрогенов. Это подтверждается данными А. В. Антоничева (1968), Т. Д. Фердман, Л. В. Тимошенко и сотр. (1974), обнаруживших в эксперименте увеличение концентрации кортикостероидов плазмы крови после инъекций эстрадиола. Поэтому при гормональной терапии эстрогенами всегда возрастает содержание кортикостероидов в плазме крови.

Таким образом, следует признать, что наибольшее значение для диагностики состояния плода имеет исследование эстриола.

В практическом отношении оказался важным тот факт, что диагностическую ценность представило определение эстриола мочи. При нарушении состояния плода количество этого гормона снижается также и в крови. Однако до настоящего времени не разработан достаточно простой метод их исследования, который быстро и точно давал бы необходимую информацию. Интересно отметить, что большинство авторов обнаружили более высокий коэффициент корреляции между количеством эстриола и весом новорожденного, чем между весом плаценты и экскрецией эстриола. Следовательно, при резком увеличении экскреции эстриола можно ожидать рождения ребенка с весом более 4000 г.

Многочисленные исследования, посвященные изучению ХГ при нормальной и осложненной беременности, показали наибольшее их прогностическое значение в ранние сроки, когда отмечается максимальный уровень гормона в моче и крови. Было доказано снижение экскреции гонадотропина при угрозе прерывания беременности. Т. Т. Попова (1968), В. И. Бодяжина и соавт. (1973) подчеркивают диагностическую ценность определения ХГ до 16-й недели беременности. Во второй половине беременности определение экскреции ХГ и концентрации его в сыворотке крови имеет весьма небольшое диагностическое значение. Хотя есть данные об изменении экскреции ХГ и содержания его в сыворотке крови при поздних токсикозах, при беременности, осложненной диабетом и резус-иммунизацией, внутриутробная гибель плода наступала как при высоком, так и при низком содержании этого гормона.

Таким образом, ценность определения содержания ХГ для суждения о состоянии внутриутробного плода во второй половине беременности невелика.