Взаимоотношения между половыми органами и молочными железами

Как ныне общепризнанно, половой аппарат женщины и молочные железы являются частями единой системы половых признаков. Связь между функциональным состоянием половой сферы и молочных желез в большинстве случаев отчетливо выявляется в физиологических условиях, но она особенно заметна в условиях патологии. Согласно клиническим наблюдениям, у больных мастопатией весьма часто определяются функциональные и анатомические изменения в половой системе.

Развитие молочных желез начинается большей частью с 10–12-летнего возраста под влиянием нарастающей секреции фолликулостимулирующего гормона гипофиза и активизации фолликулярного аппарата яичников. Установлено, что эстрогены стимулируют развитие молочных ходов, а прогестерон – развитие альвеолярного аппарата молочных желез. В течение каждого менструального цикла происходят последовательные изменения в молочных железах с появлением слабой секреции эпителия желез во вторую фазу цикла. При цитологическом изучении отделяемого из соска женщины в предменструальном периоде и во время месячных обнаруживается наибольшее количество клеточных элементов.

Имеются указания на циклические изменения покровного эпителия соска женщины во время менструального цикла, причем наибольшее количество ороговевающих клеток обнаруживается в момент овуляции. Предменструальное нагрубание молочных желез объясняется их набуханием вследствие отека стромы между их дольками. Динамическое исследование морфологических изменений, происходящих в молочных железах, и характер их отделяемого в течение менструального цикла свидетельствуют о почти полной идентичности циклических процессов как в молочных железах, так и в эндометрии.

Во время беременности пролиферативные изменения в молочных железах и, в частности, высокая митотическая активность пролиферируюгцего эпителия выражены значительно больше, чем вне беременности; секреторная функция молочной железы, максимально выраженная в период лактации, способствует последующему обратному развитию изменений, связанных с бывшей беременностью. Преждевременное прерывание беременности, препятствуя развитию лактации, нередко является важным фактором, предрасполагающим к развитию патологического состояния молочных желез.

Физиологическая цикличность изменений в молочных железах нарушается при патологии менструальных циклов. В частности при ановуляторном цикле развитие железистой гиперплазии эндометрия и гиперплазии железистого эпителия молочных желез нередко ведут к развитию мастопатии. Следует, впрочем, оговориться, что в более редких случаях мастопатия может развиться и при двухфазных циклах.

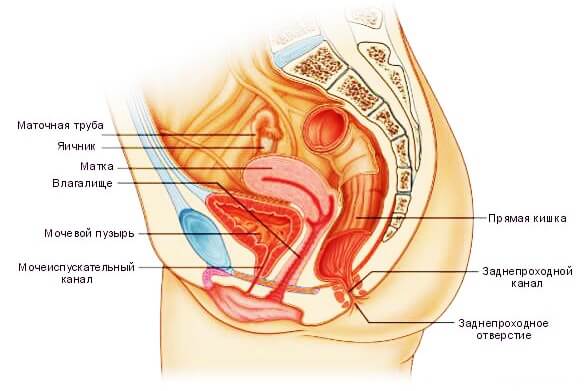

Возникновение мастопатии объясняется большинством авторов как результат нарушения соотношений между эстрогенами и прогестероном. При абсолютной или относительной гиперэстрогенизации организма часто отмечается активизация пролиферативных процессов и развитие гиперплазии молочных желез, в частности, нередко наблюдались пролиферативные формы кистозной мастопатии при наличии в яичниках фолликулярных кист или теком. С другой стороны, атрофические изменения яичников большей частью сочетаются с атрофическими изменениями молочных желез. Имеются довольно многочисленные наблюдения, касающиеся обнаружения мастопатии у женщин, страдающих миомой матки. Мастопатии развиваются у бездетных женщин чаще, чем у малорожавших или много абортировавших.

По данным ряда авторов (О. В. Святухина; А. Б. Лшшик; Н. И. Лазарев; Е. А. Ирд), изменения в половой системе, особенно в яичниках, ведя к нарушениям эндокринного равновесия, нередко предшествуют патологическим изменениям в молочных железах. Функциональные изменения половой системы женщин, обнаруживающих признаки мастопатии, в основном, выражаются в виде нарушений менструального цикла (примерно в половине случаев); месячные нередко запаздывают на несколько дней, становятся обильнее, продолжительнее, болезненнее, но иногда бывают более скудными. Примерно в четверти случаев у страдающих мастопатией нарушения месячных характеризуются ациклическими кровотечениями. У 70% больных мастопатией обнаруживаются анатомические изменения в половой системе, в частности умеренное увеличение размеров матки, увеличение одного из яичников, хроническое воспаление придатков, спаечные процессы, эрозии шейки матки и др. Любопытно отметить, что при гистологическом исследовании яичников у больных раком молочной железы в 93% случаев были обнаружены множественные фолликулярные кисты (А. Б. Линник).

Нарушения в половой системе у больных мастопатией могут быть функциональными, анатомическими и сочетанными (И. А. Мануйлова, 1964). Следует помнить, что даже при отсутствии жалоб на какие-либо изменения в молочных железах возможно одновременное существование так называемой неклинической формы мастопатии при наличии кистозных изменений в яичниках.

Среди больных раком молочной железы 34% продолжали менструировать в возрасте 50 лет и старше, а среди здоровых – лишь 8,1%, т. е. у больных мастопатией и раком молочной железы менопауза наступала значительно позже в сравнении со здоровыми женщинами, что объясняется более длительной активностью яичников этих женщин. Среди здоровых женщин лишь у 15,2% были установлены те или иные нарушения менструальной функции, среди же больных мастопатией и раком молочной железы соответственно у 81,3 и у 73% (главным образом, гиперменорея и дисменорея). По данным анамнеза, лишь одна треть здоровых женщин перенесли различные гинекологические заболевания, среди же больных мастопатией и раком молочной железы переболело свыше половины. В момент обследования гинекологические заболевания были выявлены у 5,5% здоровых женщин и свыше чем в 35% у больных мастопатией и раком молочной железы.

Что касается гормональных особенностей при заболеваниях молочных желез, то в последнее время особое значение придают эстриолу, который является основной повышающейся фракцией эстрогенов при беременности. К тому же установлено, что эстриол оказывает такое же действие на молочные железы, как стильбэстрол. Определение прегнандиола в моче у большинства больных мастопатией показывает весьма низкий уровень его во вторую фазу менструального цикла (1–2 мг в сутки). Содержание 17-КС в моче также находится на низком уровне, что является относительным признаком гиперэстрогенизации организма.

Вышеуказанная связь между функциональными и анатомическими особенностями состояния органов половой системы и молочными железами свидетельствует о необходимости тщательного наблюдения за состоянием женщин при разнообразных формах дисфункции яичников, поскольку установлено, что эпителий молочных желез даже более чувствителен к изменениям уровня выделения эстрогенов, чем эндометрий.