Факторы риска акушерской патологии

Опыт практической работы и результаты научных исследований указывают на возможность предвидения, а следовательно, и профилактики акушерской патологии.

Нарушения детородной функции возникают под влиянием патогенных факторов, действующих на организм в разные периоды его развития. Существенное значение имеет неблагоприятное влияние на репродуктивную систему в периоды антенатальной жизни, детства, полового созревания и в зрелом возрасте. Различные по характеру патогенные агенты могут вызывать аналогичные или сходные последствия:

- задержку или замедление развития половых органов;

- несовершенство функций нейроэндокринных структур, регулирующих деятельность репродуктивной системы;

- пороки развития половых органов (реже).

Задержке развития половых органов и несовершенству регуляции их функций часто сопутствует недостаточность других систем организма, ответственных за осуществление реакций адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.

В связи с этим во время ©временности не возникают или бывают несовершенными многочисленные физиологические приспособительные изменения, необходимые для ее благополучного течения. Это является причиной невынашивания беременности, токсикозов, гипохромной анемии и других осложнений беременности, имеющих различную клиническую картину. Недостаточность механизмов адаптации способствует также проявлению диабета, сосудистой патологии, нарушений деятельности щитовидной железы, надпочечников, а также других заболеваний и функциональных расстройств, имевших скрытое течение до наступления беременности.

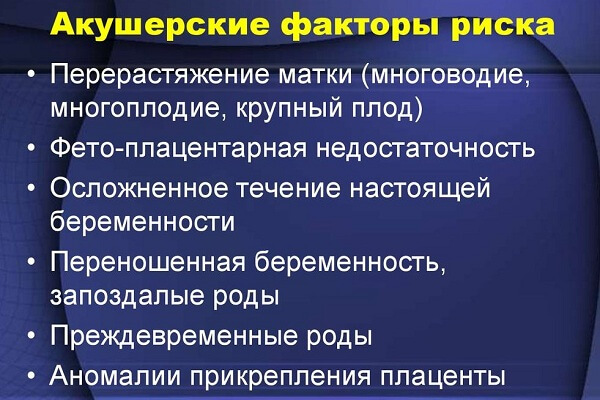

Риск возникновения разных видов акушерской патологии возможен при следующих особенностях анамнеза и данных объективного исследования:

1. Малая масса тела женщины при рождении, недоношенность, асфиксия, родовые травмы, инфекционные и другие заболевания, перенесенные ею в периоде новорожденное.

2. Острые, хронические и инфекционно-аллергические заболевания (респираторные вирусные заболевания, ангины, тонзиллит, инфекционный паротит, болезнь Боткина, туберкулез и др.) в детском возрасте и в периоде полового созревания. Особое значение имеют большое число (высокий индекс) перенесенных заболеваний, повторность их (ангина и др.), длительность и тяжесть течения.

Указанные заболевания нередко тормозят анатомическое и функциональное развитие половой системы, а следовательно, и нормальное развитие беременности, если она возникает.

3. Особенности становления и характер менструальной функции. Осложнения беременности нередко возникают у женщин с запоздалым (в возрасте старше 15 лет) или преждевременным (в 11 лет и ранее) началом менструаций, с неустановившимся ритмом или поздним (более 6-7 мес) установлением менструальных циклов, а также у женщин с нарушениями менструальной функции в зрелом возрасте.

4. Риск возникновения акушерской патологии при беременности, возникшей после продолжительного бесплодия, в результате стимуляции овуляции, после резекции яичников (склерокистоз), а также у женщин с признаками угрожающего выкидыша при данной беременности. Следует учитывать возможность аномалий развития плода (гипотрофия, функциональная незрелость, пороки развития).

5. Ранние и поздние токсикозы, гипохромная анемия и другие осложнения часто развиваются при беременности, возникшей на фоне существующих заболеваний: пиелонефрита, гепатобилиарной патологии, пороков сердца, гипертонической болезни, артериальной гипотонии, диабета, нарушения функции надпочечников и щитовидной железы, туберкулеза и других заболеваний. Беременные с указанными заболеваниями относятся к группе высокого риска акушерской патологии.

6. Осложнения беременности, возникающие при ожирении, а также упадке питания (несбалансированное или недостаточное питание, заболевания и нарушение функций пищеварительных органов). Особенно неблагоприятна высокая степень ожирения.

7. Проявления общего и генитального инфантилизма. Следует отметить известную акушерам-гинекологам частоту несоответствия проявлений генитального инфантилизма общему физическому развитию женщин. Недоразвитие матки (инфантильная матка, гипоплазия ее, характеризующаяся обычным соотношением длины тела и шейки) и гипофункция яичников могут наблюдаться у физически развитых (нормальный рост и телосложение) женщин, а не только у женщин с проявлениями универсального инфантилизма. О недоразвитии половой системы можно судить на основании анамнеза, сведений о менструальной и генеративной функциях (частые заболевания, в том числе инфекционные в детстве и в периоде полового созревания, запоздалое начало и неправильность в становлении менструальной функции, первичное бесплодие, самопроизвольное прерывание первой беременности и др.), а также данных общего и гинекологического исследований до наступления данной беременности.

В течение 12-14 нед беременности, возникшей на фоне недоразвития половых органов, могут отмечаться отставание матки в росте (примерно на 2 нед), плотноватая ее консистенция, недостаточно выраженный признак Горвица - Гегара. Если беременность сохраняется, то при дальнейшем развитии ее все указанные признаки недоразвития матки исчезают.

Известно, что инфантилизм представляет риск в отношении преждевременного прерывания беременности. При этом угроза выкидыша соответствует степени анатомического и функционального недоразвития половых органов. Однако функциональная недостаточность эндокринной, сосудистой и других систем, нередко сопутствующая инфантилизму,- является фоном, предрасполагающим к развитию ранних и поздних токсикозов, гипохромной анемии и осложнений родов (слабость и дискоординация родовых сил, гипотонические кровотечения и др.).

8. Аномалии развития половых органов (двурогая, однородная, седловидная, удвоенная матка, перегородки в матке и во влагалище и др.), которым часто сопутствует гипофункция яичников, нарушающая нормальное течение беременности.

9. Искусственные аборты, предшествующие настоящей беременности. Искусственные аборты, особенно прерывание первой беременности, относятся к числу частых причин привычных выкидышей. Если самопроизвольное прерывание первой беременности чаще всего связано с инфантилизмом и сопутствующей гипофункцией яичников, то привычные выкидыши после искусственного аборта являются следствием вторично возникшей недостаточности функций яичников, эндометрия и истмического отдела матки. Истмико-цервикальная недостаточность чаще всего возникает вследствие повреждений перешейка и круговой мускулатуры, окружающей внутренний зев (сфинктер) при искусственном прерывании беременности (реже при диагностическом выскабливании, родах крупным плодом, родоразрешающих операциях).

При истмико-цервикальной недостаточности выкидыш чаще всего происходит в поздние сроки (12-14 нед и позже), нередко без предшествующих выраженных признаков (кровотечение, болезненные схватки).

При искусственном аборте происходит резкое раздражение и даже повреждение нервных окончаний, возникает патологическая импульсация в область солнечного сплетения и вегетативных центров гипоталамуса, лимбическую систему и кору головного мозга. На деятельность гипоталамо-гипофизарной системы влияет также внезапное, насильственное прекращение эндокринной функции желтого тела беременности и хориона. При повторных абортах изменения в гипоталамо-гипофизарной системе могут приобрести более или менее стабильный характер, что тормозит развитие приспособительных реакций при вновь возникшей, желанной беременности. Эти условия предрасполагают не только к выкидышу, но также к развитию токсикозов в первой и второй половине беременности.

Изменения, связанные с искусственным абортом, являются причиной осложнений в родах и послеродовом периоде (аномалии родовых сил, кровотечения, послеродовые заболевания, гипогалактия и др.).

10. Воспалительные заболевания внутренних половых органов, в том числе возникшие после родов и абортов. Беременность может возникнуть при остаточных явлениях и (реже) в хронической стадии воспалительных заболеваний. Она может протекать нормально и способствовать устранению остаточных явлений воспалительного процесса (восстановление сосудистой сети, исчезновение или уменьшение спаек и др.). С другой стороны, нередко наблюдаются осложнения беременности, причинами которых служат:

- морфологические и функциональные изменения в маточных трубах, нарушающие транспорт и имплантацию оплодотворенной яйцеклетки (эктопическая беременность, несвоевременная имплантация, заканчивающаяся гибелью зародыша);

- морфологические и функциональные изменения в эндометрии, тормозящие трансформацию эндометрия, необходимую для нормальной имплантации и последующего развития зародыша (риск выкидыша, неразвивающаяся беременность); имплантация в нижнем отделе матки (угроза предлежания плаценты), глубокое врастание ворсин;

- возможность неадекватной импульсации в вегетативные центры гипоталамуса в связи с изменениями в нервных окончаниях эндометрия при воспалительных заболеваниях. При этом не формируются совершенные механизмы адаптации к беременности (доминанта беременности), что может обусловить возникновение осложнений беременности, в частности выкидыша и токсикозов.

Таким образом, воспалительные заболевания, особенно сочетающиеся с нейроэндокринными нарушениями, могут представлять риск преждевременного прерывания беременности, токсикозов, аномалий и родовой деятельности (следовательно, и кровотечений в послеродовом и раннем послеродовом периодах), предлежания и преждевременной отслойки плаценты. При воспалительных процессах в области шейки матки и влагалища возможно инфицирование плаценты, оболочек и плода. Инфицирование плодного яйца нередко возникает при истмико-цервикальной недостаточности.

11. Узкий таз. Эта патология имеет неблагоприятное значение не только для родов, но также для течения беременности. Кроме отсутствия фиксации головки в конце беременности (при этом матка оттесняет диафрагму кверху), сравнительной частоты тазовых предлежаний, косых положений, одышки и сердцебиения, нередко наблюдаются поздние токсикозы. К возникновению токсикозов предрасполагают последствия тех заболеваний и функциональных нарушений, которые послужили причиной неправильного развития таза.

12. Кесарево сечение, консервативная миомэктомия и другие операции на матке в анамнезе. Такие беременные заслуживают особого внимания в связи с угрозой спонтанных разрывов не только в родах, но и во время беременности.

Разрыв оперированной матки во время беременности - явление редкое, но его необходимо учитывать, особенно в тех случаях, когда наблюдалось осложненное течение послеоперационного периода. В соответствии с этим должен решаться вопрос о досрочной госпитализации указанного контингента беременных женщин. К этой же группе относятся беременные, оперированные по поводу мочеполовых свищей и полного разрыва промежности (III степень), а также перенесшие тяжелые послеродовые заболевания (септический эндометрит, метротромбофлебит и др.), которые предрасполагают к несостоятельности матки (дистрофические процессы, фиброз и др.).

13. Повторяемость акушерской патологии. Эта проблема очень мало освещена в литературе. Однако практический опыт показывает возможность повторения осложнений, имевших место при прежних беременностях и родах (рвота беременных, угроза выкидыша, неправильное положение плода, нефропатия, несвоевременное отхождение вод и др.). Женщины с осложнениями беременности и родов, а также перенесшие акушерские операции и пособия должны быть выделены в группу, требующую особого внимания врача консультации.

14. Небольшой интервал между родами (особенно у многорожавших женщин). Опасность осложнений существует не только во время родов (аномалии родовых сил, кровотечения и др.), но также во время беременности (предлежание плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, варикозное расширение вен нижних конечностей и половых органов и др.).

15. Несовместимость организма матери и плода по резус-фактору и системе АВО, особенно при наличии антител, при повторной беременности и рождении детей с признаками гемолитической болезни. В соответствии с существующими установками каждую беременную обследуют на наличие резус-фактора, а резус-отрицательных - на содержание антител и их динамику.

16. Курение и злоупотребление алкоголем. Опубликовано много исследований, результаты которых указывают на частоту аномалий развития плода, преждевременного прерывания беременности и других осложнений у курящих и употребляющих алкоголь женщин.

17. Нарушение санитарно-гигиенических условий труда (несоблюдение законодательства по охране труда), в частности воздействие химических соединений, вибрации и др. Такие факторы могут вызвать осложнение беременности (самопроизвольный выкидыш и др.), особенно при недоразвитии половых органов, воспалительных заболеваниях, искусственных и самопроизвольных выкидышах в анамнезе. Фактором, способствующим развитию осложнений, является неправильное питание. Отрицательное влияние оказывают не только недостаточное, несбалансированное питание (недостаток белков, углеводов, липидов, электролитов, микроэлементов, витаминов), но также избыточное питание, излишек поваренной соли, экстрактивных веществ, а также углеводов (особенно хлеба, сахара, картофеля, бобовых), вызывающих ожирение. Правильное питание имеет существенное значение для предупреждения акушерской и перинатальной патологии.

18. Многоплодная беременность и тазовое предлежание плода, предрасполагающие к токсикозам, сердечно-сосудистым нарушениям, аномалиям положения плода, а также осложнениям в родах. Тазовые предлежания плода не сопровождаются выраженными осложнениями беременности, но опасны возникновением перинатальной патологии. Многоплодная беременность и тазовые предлежания отнесены к состояниям, пограничным между нормальным и патологическим процессами, и относятся к группе риска.

19. Акушерские осложнения (токсикозы, анемия и др.), нередко наблюдающиеся у молодых (особенно юных) и пожилых беременных (особенно пожилых первобеременных).

20. Перенашивание беременности (42 нед и более). При перенашивании нередко возникают осложнения родов (аномалии родовых сил, восходящая инфекция и др.). Указанные факторы представляют собой риск возникновения основных видов акушерской патологии, в том числе преждевременного прерывания беременности и поздних токсикозов беременных.

Преждевременному прерыванию беременности (самопроизвольный выкидыш, преждевременные роды) способствуют:

- генитальный инфантилизм (анатомическое и функциональное недоразвитие половых органов), представляющий собой основную причину самопроизвольного прерывания первой беременности;

- нейроэндокринные нарушения (дисфункция надпочечников, яичников, щитовидной, поджелудочной и других желез внутренней секреции);

- предшествующие искусственные аборты и их последствия (нейроэндокринные расстройства, истмико-цервикальная недостаточность, воспалительные процессы);

- хронический эндометрит и сальпингоофорит (которым нередко сопутствует гипофункция яичников), тормозящие развитие физиологических изменений в половых органах, которые необходимы для развития беременности;

- истмико-цервикальная недостаточность органическая (травмы мускулатуры истмуса и жома внутреннего зева), возникшая в связи с абортами, патологическими родами и акушерскими операциями, и функциональная, зависящая от недостаточности половых гормонов, особенно прогестерона;

- аномалии развития зародыша, связанные с генетическими нарушениями и воздействием повреждающих факторов среды в ранние сроки беременности;

- нередко к прерыванию беременности ведут острые инфекционные заболевания, протекающие в тяжелой форме (грипп, краснуха и др.), а также хронические инфекции (токсоплазмоз, сифилис, герпес и др.).

Поздние токсикозы беременных часто развиваются при экстрагенитальных заболеваниях, у больных диабетом (у 50% и более), гипер- и гипотиреозом, дисфункцией надпочечников, пиелонефритом и другими заболеваниями почек (в том числе при латентных, малосимптомных формах), при органических пороках сердца, патологии гепатобилиарной системы, у женщин с функциональными нарушениями сосудистой системы, при склонности к сосудистой гипертензии, особенно у страдающих гипертонической болезнью. Возникновению токсикозов способствуют ожирение алиментарного и эндокринно-обменного происхождения, аллергия, интоксикация. Предрасполагающими факторами являются функциональная недостаточность нервных центров, регулирующих развитие механизмов адаптации, и формирование доминанты беременности. Это наблюдается при генитальном и универсальном инфантилизме, стертых формах нейроэндокринных нарушений (проявляются при беременности), стрессовых ситуациях.

С. Л. Ващилко и И. П. Иванов (1980) различают главные и второстепенные факторы риска возникновения позднего токсикоза. К первой группе они относят заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, сосудистая гипотония, ревматический порок сердца в активной фазе), почек (гломерулонефрит, пиелонефрит), гепатобилиарной системы, эндокринной системы (диабет, тиреотоксикоз, гиперкортицизм), анемию, ожирение. Во вторую группу авторы включают перенесенные заболевания, снижающие реактивность организма, отягощенный акушерский и гинекологический анамнез, многоплодную беременность, узкий таз, инфантилизм и гиперстеническую конституцию, нарушения нервной, иммунной систем, несовместимость по резус-фактору. Такие особенности, как возраст старше 30 лет, угроза преждевременного прерывания беременности, кровотечение и гибель плода при предшествующих родах, относятся к средней степени риска возникновения токсикоза.

Железодефицитная анемия нередко наблюдается у беременных. Непосредственными причинами ее возникновения являются недостаток железа в пище (при повышенной потребности матери и плода), несбалансированное или недостаточное питание, сниженная резорбция железа в желудочно-кишечном тракте при некоторых заболеваниях и осложнениях беременности. К факторам риска развития анемии у беременных относятся:

- ранее перенесенный вирусный гепатит, кишечные инфекции, ревматизм, пиелонефрит, пневмонии и другие заболевания инфекционной этиологии;

- экстрагенитальные заболевания (пиелонефрит, ревматические пороки сердца, диабет и др.), сопутствующие настоящей беременности;

- токсикоз, кровопотеря до и во время беременности, содержание гемоглобина ниже 120 г/л в ранние сроки беременности;

- наступление данной беременности в периоде лактации, многократные частые роды.

Определенную опасность для матери и плода представляют многоплодная беременность и роды, а также тазовые предлежания. При тазовых предлежаниях степень риска значительна не только для плода (асфиксия, родовая травма), но и для матери (повреждения мягких тканей родовых путей, кровопотеря, инфекция). Осложнения могут возникнуть при многоплодной беременности (токсикоз, анемия, сердечно-сосудистые расстройства) и родах (аномалии родовых сил, неправильное положение и гипоксия плода, кровотечения и др.).

Врач женской консультации должен предвидеть риск возникновения акушерских кровотечений и аномалий родовых сил и провести соответствующую профилактику.