Физиологические изменения в организме при беременности

Во время беременности в организме женщины происходят многочисленные и сложные физиологические изменения которые определяют гомеостаз и нормальное течение всех функций организма. Эти физиологические изменения способствуют правильному функционированию фетоплацентарной системы, развитию плода, подготовке организма женщины к родам и лактации.

Возникновение и развитие изменений, связанных с беременностью, регулируются нервной системой и деятельностью желез внутренней секреции.

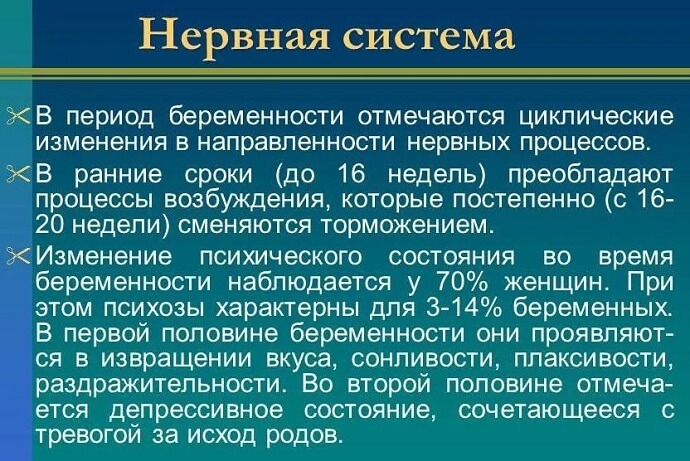

Нервная система

С самого начала беременности плодное яйцо воздействует на рецепторный аппарат матки. Возникающие раздражения по нервным путям передаются в центральную нервную систему. В соответствии с импульсацией, исходящей из нервных окончаний беременной матки, в центральной нервной системе возникает процесс объединения деятельности многих нервных центров, направляющий целостную деятельность организма на успешное развитие беременности. Это сложное функциональное объединение нервных центров и эффекторов приобретает характер доминанты (гестационная доминанта). Гестационная доминанта обеспечивает возникновение и развитие физиологических изменений в различных системах организма, направленных на выполнение важнейших в данный момент функций - вынашивание беременности [Яковлев И. И., 1955; Аршавский И. А., 1960, и др.].

Афферентные импульсы, поступающие в центральную нервную систему от многих органов, подкрепляют и усиливают очаг гестационной доминанты (в основном она захватывает структуры лимбико-ретикулярного комплекса и гипоталамус), который сопряженно тормозит реакции организма на постороннюю импульсацию [Лебедева Л. И., Орлов Р. С, 1969]. В связи с этим во время беременности повышается порог чувствительности на действие раздражителей (включая патогенные), что является биологической реакцией, способствующей сохранению беременности.

Формирование гестационной доминанты происходит на фоне гормонов желтого тела и плаценты и в теснейшей связи с деятельностью всей эндокринной системы. В развитии изменений в нервной системе беременных принимает участие и плод, жизнедеятельность котором определяет систему рефлекторных взаимоотношений материнским организмом. Плод участвует также в синтезе гормонов фетоплацентарной системы, имеющем значение для функционального состояния доминанты беременности.

Во время беременности в нервной системе происходят сложные физиологические изменения. В коре головного мозга наблюдается периодическое понижение и повышение интенсивности нейродинамических процессов. В первые месяцы беременности и накануне родов происходит понижение возбудимости коры головного мозга, которая достигает наибольшей степени к моменту родов. Одновременно возрастает возбудимость ретикулярной формации и спинного мозга. К этому же времени возрастает возбудимость подкорковых центров, спинного мозга и рецепторов беременной матки. Указанные изменения, усиливающиеся в конце беременности, способствуют наступлению родов. В течении всей беременности (за исключением конца ее) возбудимость спинного мозга и матки понижены, что обусловливает инертность «покой» матки и способствует правильному течению беременности.

Процессы, происходящие в нервной системе, способствуют возникновению физиологических, приспособительные изменений в сердечно-сосудистой, кроветворной, выдели! тельной, пищеварительной и других системах.

Эндокринная система

Существенные изменения происходят в эндокринной системе с момента оплодотворения и имплантации и до конца беременности. Эта система претерпевает значительные физиологические изменения определяющие нормальное развитие беременности. Многие осложнения беременности происходят на фоне нарушения функций желез внутренней секреции. В практической деятельности врача женской консультации нередко возникает необходимость оценки функций желез внутренней секреции (щитовидная железа, надпочечники и др.), особенно выработки гормонов плацентой.

Присущие беременности физиологические изменения обусловливаются в основном выделением плацентой ХГ, япентарного лактогена (ПЛ), эстрогенов и прогестерона. Первые два имеют белковую природу (протеогормоны) и интезируются в плаценте. Эстрогены и прогестерон (стероидные гормоны) образуются в плаценте и других органах. В синтезе и метаболизме эстрогенов участвует эндокринная система плода (фетоплацентарный комплекс). Имеются сведения о выделении плацентой адренокортикотропного, тиреотропного гормонов, кортизола и других гормонов, но синтез их в плаценте не доказан. Плацента вырабатывает окситоцин, вазопрессин и другие биологически активные вещества. ХГ выделяется трофобластом непосредственно после имплантации. Он стимулирует синтез прогестерона в желтом теле беременности, влияет на развитие надпочечников и половых желез плода, действует на метаболизм стероидов в плаценте.

Экскреция ХГ начинается в начале 2-й недели беременности (по данным последней менструации) и достигает наибольшего уровня в 10-12 нед; затем происходит постепенное снижение ее. При сроке беременности 5 нед ХГ выделяется с мочой в количестве 1500-2500 МЕ/л, в 7-8 нед - 5000-15 000 МЕ/л, в 10-11 нед - 80 000- 1 000 000 МЕ/л, в 12-13 нед - 20 000 МЕ/л. В дальнейшем значительного снижения выделения ХГ не происходит.

Ниже представлены данные об экскреции ХГ при нормальной беременности [Розовский И. С, 1973], начало которой определено по менструации.

Снижение синтеза и выделения ХГ связывают с действием антигонадотропного фактора. Величина экскреции ХГ отражает функциональную активность хориона. Данный показатель может быть использован с диагностической целью. Положительные результаты получают с 18-21-го дня беременности. Этому методу следует отдавать предпочтение по сравнению с реакцией Цондека - Ашгейма, реакцией Фридмана и про. бой на лягушках. Иммунологический метод определения УМ основан на реакции между ХГ (содержащимся в моче беременных) и антисывороткой (получается путем иммунизации кроликов ХГ).

Количественное определение экскреции ХГ важно для диагностики угрозы прерывания беременности в ранние сроки, а также неразвивающейся беременности (misse abortion).

Снижение экскреции ХГ указывает на угрозу выккидыша, обусловленную функциональной недостаточностью хориона. Однако при угрозе прерывания беременности| связанной с нарушением функции коры надпочечников экскреция ХГ может быть нормальной. После 16 нед беременности диагностическая ценность количественного определения ХГ снижается.

Величина экскреции ХГ имеет значение для распознавания пузырного заноса (значительное повышение) и хорионэпителиомы (продолжающаяся экскреция после родов или аборта).

ПЛ синтезируется в синцитии ворсин плаценты, обладает лактогенным свойством (подготовка молочных желез к лактации), лютеотропной (способствует функции желтого тела беременности) и в меньшей степени соматотропной (ростовой) активностью. ПЛ определяется в крови с 5-6 нед. По мере развития беременности продукция его увеличивается. S. Kaplan и N. Grumbach показали, что в конце II месяца этот гормон в крови беременных содержится в количестве 530 нг/мл, в конце беременности - 2000 нг/мл. Экскреция его с мочой в конце беременности увеличивается в 30 раз и больше по сравнению с ранними сроками [Josimovich S. Р., 1968].

Содержание ПЛ в крови отражает функциональную активность плаценты, которая определяет развитие плода, поэтому данный показатель в соответствующие сроки беременности используется с диагностической целью при некоторых видах акушерской патологии. Установлено снижение содержания ПЛ при угрозе прерывания беременности; при падении уровня этого гормона на 3 стандартных отклонения от среднего для данного срока беременности обычно происходит выкидыш. Падение уровня ПЛ рассматривается как один из факторов задержки развития плода. Весьма информативно в отношении гипотрофии плода одновременное снижение ПЛ и эстриола. Это наблюдается при позднем токсикозе, особенно тяжелом течении заболевания.

По данным Н. Г. Кошелевой и соавт. (1971), одновременное снижение при позднем токсикозе количества ПЛ до 4200 нг/мл и эстриола до 2,4 нг/мл свидетельствует о функциональной недостаточности плаценты и гипоксии плода. При более значительном снижении содержания ПЛ до 4200 нг/мл и эстриола до 2,4 нг/мл свидетельствует около 50%. «Опасной зоной» для плода после 35-й недели беременности является концентрация ПЛ ниже 4 мкг/мл.

Прогестерон определяет развитие важнейших процессов, способствующих развитию беременности (секреторная трансформация эндометрия, пролиферативные процессы в молочных железах, релаксация матки и др.). В печени беременной из прогестерона образуется прегнандиол, который выводится почками.

Синтез прогестерона в плаценте возрастает с развитием беременности. Соответственно этому происходит увеличение его содержания в крови. По данным А. Ф. Бунатян и др. (1983), содержание суммарных прогестинов в крови составляет в I триместре беременности 71 ±6,4 нмоль/л, во II триместре-167 ± ±12,7 нмоль/л, в III триместре - 263±29,3 нмоль/л, а содержание прогестерона - в I триместре - 10,3 ± ±1,9 нмоль/л, во II триместре - 56,0 ±1,8 нмоль/л,, в III триместре - 119 ±7,0 нмоль/л.

Возможность определения прогестерона в крови имеют не все женские консультации, поэтому в практике используют данные об экскреции (выведении с мочой) прегнандиола - основного продукта метаболизма прогестерона.

Практический опыт показывает, что определение экскреции прегнандиола - основного метаболита прогестерона - имеет существенное значение для диагностики угрозы прерывания беременности и других нарушений, которым сопутствует плацентарная недостаточность, а также для контроля эффективности лечения невынашивания.

В литературе нет единого мнения о степени снижения экскреции прегнандиола, характерной для угрозы прерывания беременности. И. С. Розовский (1973) показал, что для 69,7% женщин, страдавших привычным выкидышем на почве гипофункции яичников, характерно снижение экскреции прегнандиола. При данной патологии, связанной с нарушением функции коры надпочечников, установлено повышение экскреции прегнандиола и 17-КС (нарушение ферментных систем, участвующих в синтезе и метаболизме стероидных гормонов). В таких случаях выкидыш может произойти на фоне повышенного содержания прогестерона. Имеются указания [Захарова В. А., 1958] на диагностическое значение следующих степеней недостаточности прогестерона: абсолютной - снижение суточной экскреции прегнандиола до 2 мг/сут (гибель зародыша), тяжелой - до 4 мг/сут (крайне неблагоприятные условия для зародыша) и умеренной - до 6 5 мг/сут. При снижении экскреции прегнандиола лечение прогестероном уменьшает, но не устраняет риск самопроизвольного выкидыша. Назначение прогестерона при нарушениях функции коры надпочечников нецелесообразно. При наличии показаний в этих случаях применяют преднизолон в малых дозах.

Эстрогены во время беременности образуются преимущественно в плаценте. Однако в синтезе и метаболизме эстрогенов участвуют также надпочечники и печень плода. Это послужило основанием для концепции о «фетоплацентарной системе» [Dizsfalusy E., Klopper A., 1961]. По величине экскреции эстрогенов можно судить о функциональном состоянии плаценты и плода. Синтез и экскреция эстрогенов возрастают по мере развития беременности, особенно во второй половине ее.

Уровень эстрогенов в крови возрастает от 1,8-3,6 до 36-58 ммоль/л в конце беременности, причем наиболее значительно увеличивается выделение эстриола (он составляет около 90% общего количества эстрогенов). В конце беременности содержание эстрона и эстрадиола в моче увеличивается в 100 раз, а эстриола - в 500-1000 раз по сравнению с экскрецией до наступления беременности. Эстриол образуется в плаценте из предшественников андрогенов, поступающих в основном (90%) от плода и в меньшей степени (10%) от матери. Секреция эстриола зависит от состояния плода и функциональной активности плаценты. Определение уровня экскреции эстриола имеет важное значение для диагностики нарушений состояния и развития плода и функции плаценты.

Современные данные указывают на постепенное, значительное увеличение экскреции эстриола в период беременности (некоторое расхождение данных разных авторов может зависеть от методики определения).

Диагностическое значение величины экскреции эстриола особенно высоко во второй половине беременности. Значительное снижение выделения эстриола указывает на ухудшение состояния плода, задержку его развития. Вероятность нарушения состояния плода возникает при снижении экскреции эстриола на 10%, но менее чем на 20% по сравнению с нормой для данного срока развития. Снижение экскреции более чем на 20% указывает на возможную гибель плода [Weiss P., Winter J., 1978].

Применение радиоиммунологического метода позволило определить содержание эстриола в крови. Снижение экскреции эстриола наблюдается при тяжелых формах позднего токсикоза, экстрагенитальных заболеваниях, несовместимости крови матери и плода по резус-фактору, угрозе прерывания беременности и других осложнениях.

Щитовидная железа во время беременности более или менее заметно увеличивается у 35-40% женщин. Это происходит за счет гиперемии и гиперплазии железистых элементов, увеличения фолликулов и содержания в них коллоида.

В первые месяцы беременности нередко отмечаются некоторое повышение функции щитовидной железы, возрастание содержания в крови йода, связанного с белком, но без явлений гипертиреоза. Во второй половине беременности признаки повышения функции щитовидной железы не наблюдаются.

В околощитовидных железах нередко возникают изменения, выражающиеся в склонности к гипофункции. В таких случаях возможны нарушения обмена кальция, ведущие к спастическим явлениям (судороги в икроножных мышцах и др.).

Надпочечники в связи с беременностью подвергаются значительным изменениям. Усиливается синтез и выделение глюкокортикоидов (гидрокортизон, кортикостерон), участвующих в регуляции углеводного и белкового обмена, а также минералокортикоидов, регулирующих минеральный обмен.

Увеличение концентрации в крови беременной кортикостероидов не сопровождается клиническими проявлениями гиперкортицизма, потому что гидрокортизон взаимодействует со специфическим глобулином - транскортинома концентрация которого во время беременности также возрастает.

Имеются указания, что в надпочечниках беременной усиливается синтез эстрогенов, прогестерона, андрогенов. С деятельностью надпочечников связано увеличение в крови холестерина и других липидов. Кора и мозговой слой надпочечников способствуют созданию высокого тонуса органов и тканей беременной к началу родов.