Гигиеническая гимнастика для беременных

Не подлежит сомнению благотворное влияние разумной двигательной активности на организм беременной, а следовательно, и на развитие плода. Усиление деятельности важнейших систем и органов матери способствует доставке плоду оптимальных количеств кислорода, пластических, энергетических и других веществ, определяющих его нормальное развитие. Кроме движений, совершаемых в условиях труда и быта (включая ходьбу), беременным следует рекомендовать специально подобранные комплексы физических упражнений, укрепляющих здоровье, способствующих профилактике осложнений беременности и родов.

Известно, что физические упражнения, выполняемые под контролем врача, повышают трудоспособность, функции сердечно-сосудистой, нервной и мышечной систем, опорно-двигательного аппарата, обмен веществ, физиологические функции внутренних органов. Приток в центральную нервную систему афферентных импульсов, связанных с физическими упражнениями, способствует корреляции функций различных систем организма, обеспечивающих развитие физиологических изменений, присущих беременности. Усиление нейрогуморальных связей между функциональной мышечной системой, корой больших полушарий мозга, подкоркой и внутренними органами способствует повышению сопротивляемости организма к действию неблагоприятных факторов и предупреждению заболеваний. Физические упражнения оказывают положительное воздействие на эмоциональную сферу, что имеет существенное значение для нормального течения беременности.

Комплекс физических упражнений в период беременности предусматривает укрепление мышц всего тела, особенно передней брюшной стенки и тазового дна, увеличение подвижности суставов таза и позвоночника, улучшение внешнего дыхания.

Все указанные изменения положительно влияют на организм не только матери, но и плода. В результате теснейших гуморальных и рефлекторных связей между матерью и плодом (Н. Л. Гармашова и др.) все физиологические процессы, совершающиеся в организме беременной, оказывают благоприятное влияние на газообмен, питание, развитие органов и важнейших функциональных систем плода.

Выполнение циклов физических упражнений в период беременности способствует тому, что роды протекают быстрее и легче. Реже наблюдаются аномалии родовых сил, травмы родовых путей, кровотечения в раннем послеродовом периоде. Отмечено также снижение числа заболеваний у родильниц, занимавшихся физкультурой раньше и продолжавших выполнять физические упражнения после родов.

По данным Е. И. Николаевой и др. (1985), у беременных, систематически занимающихся гимнастикой, вдвое снижается число острых респираторных заболеваний, более чем в 10 раз – гнойно-септических заболеваний в послеродовом периоде, уменьшается акушерский травматизм, значительно реже возникают показания к кесареву сечению и другим акушерским операциям. Сравнительно редко рождаются дети с признаками гипотрофии.

Физические упражнения показаны всем женщинам при нормальном течении беременности. По разрешению терапевта и под его контролем физические упражнения назначают также беременным с компенсированной формой сердечно-сосудистых заболеваний. Гимнастика противопоказана беременным с острыми или часто обостряющимися заболеваниями, с самопроизвольными выкидышами, признаками позднего токсикоза и других осложнений беременности в анамнезе.

Физкультурные упражнения ограничиваются или не применяются при многоплодной беременности и наличии рубца на матке (кесарево сечение в анамнезе).

Физкультура противопоказана беременным, страдающим декомпенсированными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, тромбофлебитом, туберкулезом легких (активная форма, кровохарканье и др.), нефрозом, пиелонефритом, мочекаменной болезнью, выраженными токсикозами первой и второй половины беременности.

Больным женщинам могут быть рекомендованы специальные упражнения (дыхательная гимнастика и др.), корригирующие функциональные нарушения. Комплексы таких упражнений должны соответствовать принципам лечебной физкультуры, принятым в отношении заболеваний различных систем организма. Занятия лечебной физкультурой больным беременным разрешают и контролируют терапевт и врач по лечебной физкультуре. Обычно их проводят в условиях стационара.

Во время беременности исключают физические упражнения, сопряженные с сотрясениями тела, прыжками, резкими поворотами, силовыми приемами и вызывающие значительное утомление.

Физкультурные упражнения назначает врач женской консультации после тщательного обследования беременной. Он же осуществляет контроль за проведением занятий и реакцией организма, а также определяет объем последующих нагрузок. Акушер-гинеколог пользуется консультативной помощью врача по лечебной физкультуре и терапевта.

Известны несколько систем физических упражнений, рекомендованных для беременных, родильниц и гинекологических больных [Прибылов К. Н., Федяева Л. П., 1962; Лебедев А. А. и др., 1962], а также метод сочетанной физио-психопрофилактической подготовки к родам [Петров-Маслаков М. А., Старцева Л. Н., 1963]. Последний включает психопрофилактическую подготовку, физическую подготовку и применение физиотерапевтических процедур. Психопрофилактическая подготовка основана на известных принципах. Физическая подготовка заключается в: 1) обучении беременных выполнению специально подобранных упражнений; 2) проведении гимнастических занятий по специальной программе при соблюдении посильных нагрузок и их последовательности. Каждому занятию предшествует разъяснение значения упражнений, необходимости координации дыхательных упражнений с деятельностью скелетной мускулатуры для устранения гипоксии в родах.

Физиотерапевтические процедуры в основном сводятся к общему ультрафиолетовому облучению (вначале биодозы, в дальнейшем прибавление биодозы при каждом сеансе). При высоком расположении ртутно-кварцевых ламп возможно сочетание облучения с воздушными ваннами.

Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам – вполне обоснованная мера профилактики ряда осложнений беременности и родов.

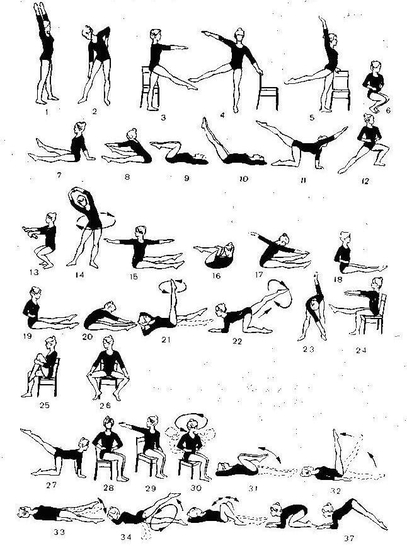

Для женских консультаций обычного типа более доступна разработанная Г. С. Федоровой (1976) система упражнений, не требующая специального оборудования (рис. 8). Система физических упражнений меняется в зависимости от срока беременности. До 16 нед упражнения выполняют в медленном темпе в положении стоя, сидя и лежа (см. рис. 8, упражнения 1 –12). Упражнения предусматривают усиление деятельности всех групп мышц, а также обучение владению дыханием. Продолжительность занятий 20–25 мин (для женщин, ранее не занимавшихся физкультурой, 15 мин).

При сроке беременности 16–24 нед назначают упражнения, укрепляющие мышцы спины, передней брюшной стенки, действующие на тазобедренные суставы, а также дыхательную гимнастику. Упражнения выполняют в положении стоя, сидя, лежа и на четвереньках. В сроки от 24 до 32 нед применяют эти же упражнения (см. рис. 8, упражнения с 19 по 26), но с учетом значительного увеличения размеров матки. При гипостатических отеках на ногах эти упражнения дополняют движениями, корригирующими застойные явления в венозной системе нижних конечностей.

В более поздние сроки (32–36 нед) половину упражнений (см. рис. 8, упражнения 27–37) выполняют в положении сидя и лежа, преимущественно в медленном темпе. Ограничивают упражнения для туловища и ног, увеличивают число упражнений для плечевого пояса и рук.

Рис. 8. Комплексы основных физических упражнений, применявшие в различные сроки беременности [Федорова Г. С, 1976].

В конце беременности рекомендуются те же упражнения, но преимущественно в положении лежа. В процессе занятий врач объясняет женщинам значение упражнений для течения беременности и родов, развития плода. Во второй половине беременности физические упражнения сочетаются с психопрофилактической подготовкой к родам.

В последние годы с успехом применяется система гимнастических упражнений для беременных, разработанная Е. И. Николаевой, Л. С. Кожановой и Э. М. Езерсекой. Достоинством этой системы являются сочетание с психопрофилактической подготовкой и наличие комплекса упражнений для послеродового периода. Применение этой системы гигиенической гимнастики способствовало значительному (вдвое) снижению заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в период беременности, гнойно-септическими заболеваниями в послеродовом периоде, а также количества показаний к кесареву сечению (до 0,3%) и другим акушерским операциям. Уменьшилось число новорожденных с проявлениями гипотрофии [Николаева Е. И. и др., 1985].

В первые 16 нед беременности обучают правильному дыханию, произвольному напряжению и расслаблению мускулатуры; в комплекс включают упражнения для тренировки рук, ног, корпуса, а также мышц, способствующие грудному и брюшному дыханию. Выполнение этого комплекса упражнений обеспечивает постепенную адаптацию сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам.

С 17 до 32 нед особенно рекомендуются упражнения, укрепляющие мышцы живота и спины, упражнения, увеличивающие гибкость и пластичность позвоночника и сочленений таза, укрепляющие мускулатуру ног (профилактика венозного застоя). В 28–32 нед несколько уменьшают нагрузку за счет повторных движений, но увеличивают количество дыхательных упражнений.

В 32–36 нед закрепляют навыки, имеющие значение для поведения во время родов (волевое напряжение и расслабление мышц брюшного пресса и тазового дна, тренировка движения с задержкой вдоха и выдоха с последующим расслаблением тела); используют упражнения, имитирующие позы при потугах. После 35–36 нед в комплекс гимнастических упражнений включают приемы обезболивания родов, рекомендуемые при психопрофилактической подготовке.

В конце беременности женщину знакомят с комплексом гигиенических упражнений, рекомендуемых и для послеродового периода.

Проведение гимнастики требует контроля частоты пульса, дыхания, величины артериального давления. Частоту пульса и дыхания могут контролировать сами беременные, обученные врачом. Перед гимнастикой и после ее окончания необходим отдых в положении сидя. При этом рекомендуется проводить беседы, имеющие целью гигиеническое воспитание [Николаева Е. И. и др., 1985].