Изучение функциональных сдвигов в половой сфере при физиотерапевтических воздействиях

При раздражении физиотерапевтическими агентами верхних сегментов тела ответные реакции организма, связанные с изменением функционального состояния коры головного мозга, подкорковых центров и гипоталамо-гипофизарной системы, в состоянии вызывать функционально-динамические сдвиги со стороны различных тканей и органов, в том числе половой сферы.

Так, А. И. Мкртычьян и Г. А. Келлат еще в 1923 г. установили появление выраженного миотонического и вазопрессорного эффекта со стороны органов малого таза при раздражении молочных желез, что характеризовалось уменьшением или прекращением маточных кровотечений. Под влиянием того или иного количества сеансов в ряде случаев наступала нормализация нарушенных менструальных циклов, улучшались удержание мочи, деятельность кишечника и т. п.

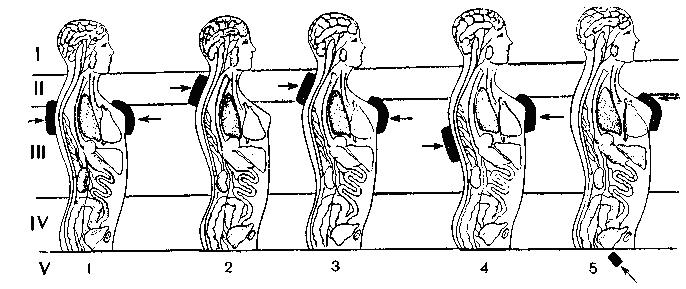

Изучая клинические проявления реакции при раздражении физиотерапевтическими факторами различных областей и сегментов тела, Г. А. Келлат обнаружил некоторые количественные и качественные закономерности ответных реакций, что позволило ему выделить пять поясов, из которых каждый соответствовал различным сегментам и включал определенные рефлексогенные зоны (рис. 158). При воздействии на одни зоны каким-либо физиотерапевтическим агентом отмечается прекращение маточных кровотечений, воздействие же на другие способно их усилить. Эти данные имеют немаловажное практическое значение и позволяют испытать ряд функциональных проб с целью уточнения характера атипичного маточного кровотечения или, например, выявления центрального (т. е. зависящего от состояния высших отделов центральной нервной системы) или периферического происхождения аменореи. Поэтому ознакомление с этими зонами (рис. 158, 1–5) представляет интерес для клинициста.

К первой зоне (или поясу), по Г. А. Келлату, относится область лица и верхней трети шеи. Нижняя граница этой зоны, включающей верхний шейный симпатический узел, пучковидный узел блуждающего нерва, все три ветви тройничного нерва, каротидный синус и др., проходит под углом нижней челюсти.

Рис. 158. Внеочаговые нейрорефлекторные методы физиотерапии (по Г. А. Келлату). 1 – маммарный и маммарно-дорсальный методы; 2 – шейно-надплечный метод; 3 – мам-марно-шейно-надплечный метод; 4 – маммарно-солярный метод; 5 – маммарно-вагинальный метод (римскими цифрами обозначены зоны, стрелками – места приложения электродов).

При воздействии на эту зону физиотерапевтическими агентами (шейно-лицевой метод) увеличивается кровенаполнение органов малого таза, понижается тонус маточной мускулатуры, усиливаются менструации и патологические маточные кровотечения. Ввиду этого шейно-лицевого метода физиотерапии следует избегать при маточных кровотечениях.

Ко второй зоне, включающей средний и нижний симпатические шейные узлы и так называемый звездчатый симпатический узел, образующийся в результате слияния нижнего шейного узла с первым, а иногда и со вторым грудным, относится область, лежащая книзу от первой зоны и доходящая до II грудного сегмента.

Применение шейно-надплечного метода физиотерапии клинически проявляется в умеренном миотоническом и вазопрессорном действии на сосуды и органы малого таза. Назначение этого метода наиболее целесообразно при маточных кровотечениях на почве острых и подострых воспалительных заболеваний внутренних половых органов, почечной области и области солнечного сплетения на половую сферу (в особенности при беременности).

Лечение путем диатермии околопочечной области и области солнечного сплетения беременных женщин с угрожающим недонашиванием привело к родоразрешению жизнеспособным плодом в 92,8% случаев (205 наблюдений). Под влиянием диатермии у большинства женщин, обнаруживавших щелочную, нейтральную или слабо кислую реакцию влагалищного содержимого, был получен заметный эффект в виде повышения его кислотности.

Помимо вышеуказанных зон, особенно много исследований посвящено изучению влияния различных раздражающих дисфункциональными маточными кровотечениями сообщили В. М. Стругацкий и Н. М. Тихомирова (1967), при ювенильных кровотечениях – Н. В. Кобозева и сотр. (1971), при лечении женского бесплодия, при зуде женских наружных половых органов и др. – Б. Г. Литинская (1974).

В. М. Стругацкий и В. И. Толчеева доказали благотворное действие электростимуляции шейки матки при гипофункции яичников у больных генитальным инфантилизмом.

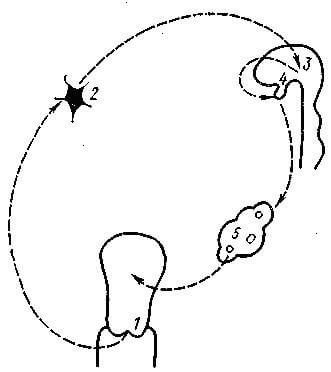

Особенно детально вопрос о так называемом шеечно-гипофизарном рефлексе (рис. 159) изучен С. Н. Давыдовым (1974), показавшим на ЭЭГ изменения биопотенциалов головного мозга при продвижении маточного зонда через область внутреннего зева шейки матки.

Третья зона, включающая большую часть грудных симпатических образований, а также солнечное, брыжеечное, аортальное и верхнее подчревное сплетения, простирается далее книзу до II поясничного сегмента.

Раздражение молочных желез маммарным и маммарно-дорсальным воздействиями сопровождается мощным миотоническим и вазопрессорным влиянием на органы малого таза.

Метод этот особенно показан при маточных кровотечениях нейротрофического и эндокринного происхождения, особенно при фибромиомах матки, а также при кровотечениях на почве хронических, часто обостряющихся воспалительных заболеваний внутренних половых органов. При наличии наряду с маточными кровотечениями солярного синдрома показано воздействие на солнечное сплетение, т. е. сочетанное воздействие физиотерапевтическими агентами на молочные железы и рефлексогенные кожные зоны солнечного сплетения (область кожи у нижнего угла левой лопатки).

Четвертая зона, лежащая книзу от II поясничного сегмента до I копчикового, включает тазовый парасимпатический нерв, нижнее подчревное сплетение, интрамуральные нервы тазовых органов. Физиотерапевтическое воздействие «методом трусов» на эту область оказывает, по Г. А. Келлату, значительно меньшее гемостатическое воздействие, чем воздействие на вышележащие области. При лечении больных с остаточными воспалительными образованиями в малом тазу, осложненными маточным кровотечением, наиболее целесообразным является маммарно-вагинальный метод.

К пятой зоне относятся копчиковые сегменты. При раздражении нижних конечностей, где копчиковые сегменты перекрываются крестцовыми, маточные кровотечения усиливаются. В этом отношении пятая зона, по мнению Г. А. Келлата, сходна с первой.

Таким образом, как при функциональных, так и при «воспалительных» маточных кровотечениях наиболее эффективными являются физиотерапевтические воздействия на кожные поля второй и третьей зоны.

Вопросам клинической эффективности метода шейно-лицевой гальванизации при климактерическом синдроме посвящено сообщение Г. А. Келлата (1961), а изменениям высшей нервной деятельности при подобном способе лечения больных с климактерическими явлениями – работа Г. А. Келлата и Ю. Ф. Змановского (1962).

Из негормональных способов лечения больных, страдающих дисфункциональными маточными кровотечениями, следует отметить успешность применения новокаиновой блокады верхних шейных симпатических ганглиев, доказанную В. Д. Сизоновым.

В то же время необходимо учитывать, что имеет значение не только место приложения, но и дозировка раздражителя, а также исходное состояние нервной системы.

Заслуживают внимания опыты и клинические наблюдения Л. А. Решетовой (1948) относительно действия диатермии. М.А.Пуговишникова (1949) доказала повышение количества выделяемого прегнандиола с мочой (т. е. усиление функции желтого тела яичника) под влиянием диатер-мопунктуры шейки матки. Rou-ane-Crepeaux и соавт. (1957), Bickenbach и соавт. (I960) установили возможность искусственного вызывания досрочной овуляции с помощью раздражения шейки матки электрическим током.

О практически важных результатах применения электростимуляции рецепторов шейки матки при лечении больных.

Рис. 159. Схема шеечно-гипоталамо-гипофизарного рефлекса (по С. Н. Давыдову).

1 – шейка матки; 2 – верхний шейный симпатический ганглий; 3 – гипоталамус; 4 – гипофиз; 5 – яичник.

По данным А. М. Фоя и С. М. Швеца (1974), вакуум-стимуляция шейки матки и ареолярных областей оказалась эффективным безвредным методом терапии дисфункциональных маточных кровотечений, не имеющим противопоказаний. Однако у всех женщин с патологическими маточными кровотечениями в возрасте старше 40 лет перед лечением необходимо гистологическое исследование соскоба эндометрия. Опыт авторов основан на применении вакуум-стимуляции у 1754 женщин, страдавших дисфункциональными маточными кровотечениями, куда входило 158 девушек (первая группа), 644 женщины 20–40 лет (вторая группа) и 952 женщины с кровотечениями в климактерическом периоде (третья группа). У 8 из них в соскобе была обнаружена аденокарцинома тела матки, а у 6 плоскоклеточный неороговевающий рак.

Вопросы теории и практики физиотерапии при различных нарушениях менструальной функции, в частности при ановуляции, в последнее время вновь детально рассмотрены В. И. Бодяжиной, М. Л. Крымской и В. М. Стругацким. Указанными авторами представлен опыт применения дифференцированной физиотерапии, направленной на восстановление деятельности нейроэндокринной системы, осуществляющей регуляцию менструальной функции; применялось избирательное воздействие на то или иное звено, нарушение которого явилось пусковым моментом в развитии патологического процесса или имело основное патогенетическое значение в данный период заболевания. Было детально изучено состояние 489 длительно страдавших больных, получавших до этого без особого эффекта различные гормональные препараты, витамины, нейролептики и др.

Комплексное обследование больных, включавшее самые разнообразные клинико-лабораторные методы, а также рентгенографию и электрофизиологические способы, помогало выяснению уровня поражения нейро-эндокринной системы, регулирующей менструальную функцию. Это позволило разделить всех больных на 4 группы. В первую группу (12% всех обследованных) вошли больные с центральным генезом заболевания (первичное поражение гипоталамо-гипофизарной системы, обусловившее аменорею). У этой группы больных заболевание было следствием перенесенных ранее острых инфекционных заболеваний центральной нервной системы, травм черепа, выраженных стрессовых ситуаций и др., сюда же входили больные с опухолью мозга, гипофиза, половых органов, с воспалительными поражениями центральной нервной системы, заболеваниями печени и крови, равно как и страдавшие склерокистозом яичников, аденоматозными полипами эндометрия, эндометриозом. Во вторую группу (60%) входили больные с центральным генезом болезни на почве вторичных изменений деятельности гипоталамо-гипофизарной системы с последовавшими нарушениями менструальной функции. В основном это касалось больных, страдавших вторично после первичного поражения половой системы (главным образом в результате хронического воспаления придатков матки). У третьей группы больных (16%) нарушение месячных было обусловлено дисфункцией яичников на почве остаточных явлений хронического сальпингооофорита, в ряде случаев в сочетании с гипоплазией матки. Наконец, у четвертой группы больных (12%) заболевание было обусловлено преимущественно патологическими изменениями в матке (частые аборты, многократные диагностические выскабливания; гипоплазия матки и др.).

С учетом генеза нарушений менструальной функции назначались индивидуально те или иные «реформированные» физические факторы, а именно: у больных первой группы в основном была использована гальванизация шейно-лицевой области по методике Г. А. Келлата. При преобладании в патологическом синдроме вегетативно-сосудистых, обменных и трофических расстройств наиболее эффективной оказалась эндоназальная ионогальванизация по методике Г. Н. Кассиля, а при выраженных эндокринных нарушениях – непрямая (с кожи височных областей) электростимуляция гипоталамо-гипофизарной системы импульсным током низкой частоты. В последнем случае предусматривалось воздействие током на гипоталамус через периферические рецепторы тройничного нерва.

У больных второй группы при наличии остаточных явлений воспалительного процесса в половых органах наиболее эффективным было применение лекарственного электрофореза микроэлементов синусоидальным модулированным током по В. М. Стругацкому, что оказалось более действенным, чем использование для электрофореза гальванического тока, так как импульсные токи значительно улучшают гемодинамику органов малого таза.

Эффективным методом лечения ановуляции и некоторых других нарушений менструальной функции у больных третьей группы оказалась электростимуляция шейки матки импульсным током низкой частоты по методике С. Н. Давыдова; она возбуждает шеечно-гипофизарный рефлекс, повышая экскрецию лютеинизирующего гормона.

При аменорее яичникового происхождения электростимуляция шейки матки назначалась после предварительного использования вибрационного массажа по методике, разработанной В. М. Стругацким.

Наконец, у больных четвертой группы был применен новый физический фактор – ток надтональной частоты (незатухающие синусоидальные колебания) с помощью влагалищного электрода по методике В. М. Стругацкого с последующим электрофорезом меди синусоидальным модулированным током, а в дальнейшем – электростимуляцией шейки матки.

Непосредственное после лечения восстановление или заметное улучшение менструальной функции было достигнуто в первой группе у 12,4% больных, во второй – у 26,1%, в третьей – у 49,5% и в четвертой – у 7 %. Таким образом, наиболее эффективным оказалось применение физиотерапии у больных третьей группы, у которых нарушения месячных проявлялись в форме маточных кровотечений, и применение физических факторов преследовало цель достижения гемостатического эффекта (это удалось в 81,7%).

Отдаленные результаты физиотерапии разнообразными вышеуказанными методами были изучены у 472 больных в сроки от 1 до 5 лет, причем стойкое восстановление менструальной функции было достигнуто у 3,9%, а рецидив различных нарушений через 3–12–35 мес. наблюдался у 96,1%. Однако у 73,6% больных с рецидивом заболевания общее состояние и трудоспособность заметно улучшились.

Труднее всего достигалось выздоровление при центральном генезе заболевания, хотя у 38,7% больных удавалось достигнуть временного улучшения общего состояния или даже редкого появления месячных. При первичном или преимущественно вторичном изменении деятельности яичников дифференцированная физиотерапия привела к стойкому или временному эффекту почти у 40% женщин. Относительно лучших результатов удавалось достигнуть при гипоплазии или гипотрофии матки, наименьший же эффект был зарегистрирован при наличии внутриматочных синехий. Если у больных второй и третьей групп предшествовавшее лечение, особенно гормональное, большей частью было безрезультатным, то применение тех же гормональных препаратов после дифференцированной физиотерапии привело у 26,5% больных к заметному улучшению эндокринной функции яичников.

Из всех 489 больных, страдавших стойкой аиовуляцией, после дифференцированной физиотерапии в 9,6% было достигнуто восстановление функции яичников и позднее в 5,3% наступила беременность. В 12,5% было отмечено появление единичных двухфазных менструальных циклов.

Как подчеркивают авторы, осуществить гормональное воздействие, избирательно направленное на какое-либо одно звено системы регуляции менструального цикла, не представляется возможным при учете того, что чувствительные к гормонам рецепторы находятся во всех ее звеньях. При дифференцированной же физиотерапии возможно избирательное воздействие на каждое из звеньев кольцевой системы с учетом особенностей функции этого звена и характера его нарушения. Важно также, что при физиотерапии отсутствует риск лекарственной непереносимости, выявленной у каждой четвертой больной при проводившейся ранее гормональной терапии.

Резюмируя все вышесказанное, следует считать обоснованным вывод о том, что лечение больных с аиовуляцией и нарушениями менструальной функции современными преформированными физическими факторами, примененными дифференцированно в зависимости от патогенетического механизма заболевания, является в практическом отношении сравнительно довольно успешным.

Равным образом С. Н. Давыдов (1974) подчеркивает целесообразность применения непрямой электростимуляции гипоталамо-гипофизарной области, использование нейротропных веществ, диатермии головного мозга, блокады верхних шейных симпатических ганглиев, а в ряде случаев – при первичных изменениях в половых органах – возбуждение рецепторов шейки матки или ареолярных областей физиотерапевтическими способами. Применение указанных воздействий рассчитано в основном на стимуляцию или коррекцию функции различных отделов нейро-эндокринной системы при нарушениях месячных без внесения извне гормональных препаратов.

Указанные наблюдения о различной эффективности применения одного и того же физиотерапевтического агента в зависимости от места его приложения могут быть использованы с известными оговорками при функциональном исследовании рефлекторных реакций тазовых органов и, главным образом, при изучении различных нарушений менструальных циклов.