Рентгенодиагностика в гинекологии

Из рентгенологических методов исследования в гинекологической практике чаще всего применяют гистеросальпингографию, рентгенографию таза в условиях пневмоперитонеума (газовая пельвиография) и флебографию таза. Несколько реже используют лимфографию, биконтрастную геникографию, томографию почек и надпочечников в условиях ретропневмоперитонеума, рентгенографию черепа и турецкого седла, урографию, вагинографию, рентгенокинематографию маточных труб и др.

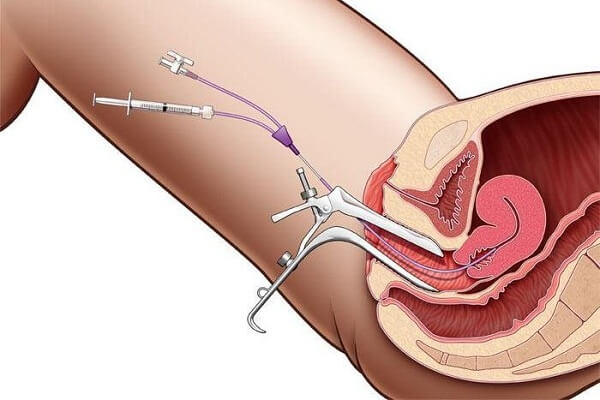

Гистеросальпингография

Показания

Подозрение на бесплодие трубного происхождения, туберкулез матки и труб; инфантилизм; внутриматочная патология (субмукозная фибромиома, полипоз и гиперплазия слизистой оболочки тела матки, внутренний эндометриоз, рак тела матки), аномалии развития матки и внутриматочные сращения, подозрение на трубную беременность, истмико-цервикальную недостаточность, определение состояния рубца на матке после кесарева сечения и др.

Противопоказания

Общие и местные воспалительные процессы (грипп, ангина, тромбофлебит и др.), острые и подострые воспалительные заболевания половых органов (кольпит, цервицит, эндометрит, сальпингоофорит и т. д.), тяжелые заболевания паренхиматозных органов (печени, почек), недостаточность сердечно-сосу-дистой системы, повышенная чувствительность к препаратам йода.

Методика

При гистеросальпингографии применяются следующие виды контрастных веществ: йодированные масла (липиодол, йодолипол и др.), водные растворы йода (кардиотраст, диодон, триумбрен, урографин, верографин, гипак и т. д.) и др. Наиболее часто используют водные контрастные растворы, так как они легче проникают в складки слизистой оболочки матки, труб, эндометриоидные ходы. При употреблении этих растворов практически исключена опасность эмболии сосудов легких и мозга. Выбор контрастного вещества и времени исследования в отношении фазы менструального цикла должен зависеть от цели рентгенографии. Так, при бесплодии следует применять водные растворы, а само исследование производить во второй фазе менструального цикла вследствие наименьшей возможности вызвать в этот период спазм трубно-маточного сфинктера. При подозрении на подслизистую фибромиому матки, туберкулез, трубную беременность, рак эндометрия и другие заболевания, сопровождающиеся кровотечением, следует применять во избежание эмболии, водные растворы. Для диагностики истмико-цервикальной недостаточности при гистеросальпингографии нужно использовать йодированные масла, так как водные растворы могут очень быстро проникнуть через истмический отдел матки. Исследование необходимо производить во второй фазе менструального цикла, когда истмический отдел матки суживается. При подозрении на эндометриоз следует применять водный раствор из-за его малой вязкости, а исследование производить на 7-10-й день цикла, когда состояние эндометрия меньше мешает проникновению контрастного раствора в эндометриоидные ходы. Вводить контрастное вещество

нужно фракционно. Обычно производят 2—3 рентгеновских снимка.. Первый снимок следует делать непосредственно после введения небольшого количества (2-3 мл) контрастного вещества, последующие — при тугом наполнении матки и прохождении контраста в маточные трубы.

Перед гистеросальпингографией не следует производить зондирование матки во избежание травм и последующего попадания контрастного вещества в сосуды (особенно при пользовании растворами йодированного масла). Необходимо соблюдать следующие правила: не заводить наконечник прибора за внутренний зев; плотно закрывать маточный зев, стараясь как можно меньше травмировать шейку; вводить достаточное количество контрастного вещества. При субмукозной фибромиоме матки рентгенологическая картина характеризуется наличием больших, чаще округлых дефектов наполнения на фоне деформированной полости матки; тени имеют четкие контуры и не исчезают при тугом заполнении матки. При туберкулезном поражении матки и маточных труб полость матки часто бывает деформирована в зависимости от длительности и выраженности туберкулезного процесса. Маточные трубы обычно ригидны, контуры их ровные. Трубы запаяны в ампулярных или истмических отделах. При инфантилизме полость матки резко уменьшена в размерах, отношение длины полости матки к длине шеечного канала равно 1 : 2 (в норме 2:1); в шеечном канале обычно резко выражены plicae palmatae. Хронические сальпингиты нетуберкулезной этиологии характеризуются тем, что маточные трубы обычно непроходимы, чаще в интерстициальном отделе; нередко наблюдаются сактосальпинксы или осумкованные полости.

Для эндометриоза матки и труб типично наличие контрастных теней в виде штрихов, разветвленных ходов, расположенных за контурами полости матки и труб. Гиперплазия и полипоз слизистой оболочки тела матки характеризуются зазубренностью контуров полости матки, наличием небольших, чаще округлых дефектов наполнения в различных отделах полости. При раке тела матки находят множественные дефекты наполнения различной величины и формы, контуры полости матки как бы изъедены. Из аномалий развития матки чаще всего встречается uterus subseptus. При этой патологии полость матки разделена на две части перегородкой, не доходящей до истмического отдела. При uterus bicornis перегородка полностью делит полость матки на две части. Uterus dydelpiius характеризуется наличием двух шеек и двух полостей матки. Для внутриматочных сращений типично образование немногочисленных дефектов наполнения неправильной формы с четкими, ровными контурами, не исчезающих при тугом заполнении полости матки. Рентгенологическая картина при трубной беременности характеризуется ограниченным расширением какого-либо отдела трубы (чаще ампулярного) с дефектами наполнения в этом расширении; иногда заметны контуры плодного яйца. Для истмико-цервикальной недостаточности типично обнаружение расширенного истмического отдела матки (свыше 0,5 см) во второй фазе менструального цикла. Неполноценный рубец на матке выявляется чаще на профильном рентгеновском снимке зазубренностью контуров в области рубца, наличием нишеподобных и мешотчатых углублений, а также дефектами наполнения, обусловленными разрастанием соединительной ткани.

Осложнения при гистеросальпингографии редки. При несоблюдении правил производства гистеросальпингографии может наблюдаться обострение воспалительного процесса в матке и придатках вплоть до развития пельвеоперитонита. Контрастное вещество может попасть в сосудистое русло, что опасно в отношении масляных контрастных веществ, и вызывать состояние коллапса: падение пульса, холодный пот, резкие боли внизу живота.

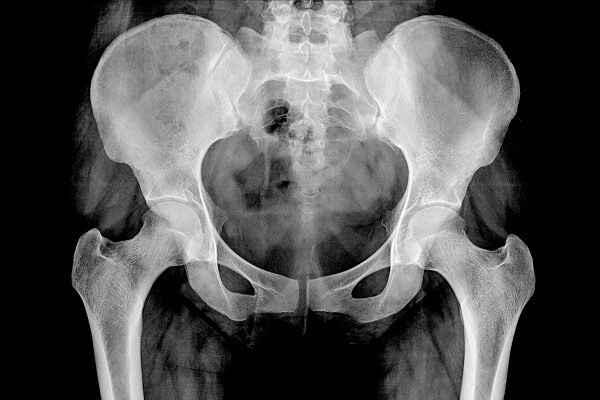

Рентгенография органов малого таза в условиях пневмоперитонеума (газовая пельвиграфия)

Показания: наличие опухоли неясного генеза в малом тазу, подозрение на аномалии развития внутренних половых органов (аплазия матки, адрено-генитальный синдром, «дисгенезия гонад» и др.), внутренний и наружный эндометриоз, склерокистозные яичники, тубоовариальные образования и т. д.

Противопоказания для наложения пневмоперитонеума и последующей рентгенографии: тяжелое общее состояние больной, декомпенсация сердечной деятельности, резко выраженная гипертоническая болезнь, острые и подострые гнойные процессы в брюшной полости, гнойные заболевания легких, кишечная непроходимость, резкий метеоризм, наличие беременности.

Методика

Для введения газа в брюшную полость предложен ряд аппаратов; наиболее распространен и удобен аппарат завода «Красногвардеец». Перед наложением пневмоперитонеума необходимо очистить кишечник и опорожнить мочевой пузырь. Под местной анестезией производят прокол передней брюшной стенки слева на середине расстояния между пупком и передне-верхней остью левой подвздошной кости. В брюшную полость вводят от 800 до 1500 см3 газа (кислород, углекислый газ, закись азота). Затем больную укладывают на живот и головной конец рентгеновского стола опускают на 45° таким образом, чтобы женщина находилась в положении Тренделенбурга. Рентгеновскую трубку наклоняют на 15° в направлении ножного конца стола и центральный луч направляют на копчик.

При другом способе укладки женщина располагается в коленно-локтевом положении, центральный луч также направляют на копчик. На рентгенограммах обычно бывают хорошо видны матка, трубы и яичники.

Наиболее характерными рентгенологическими симптомами при различных видах патологии являются следующие: 1) фибромиома матки — тень матки обычно увеличена, с полицик¬личными контурами за счет субсерозных узлов; 2) кисты яичников: а) серозные — на месте одного из яичников видна округлая, гомогенная тень средней интенсивности; б) дермоидные — тень кисты неоднородная с наличием плотных включений и отложений известковых солей по периферии капсулы; в) паровариальные — тень кисты располагается сбоку от тени матки, в области широкой связки, го¬могенная, округлая, с ровными контурами. Хорошо видны тени обоих яичников; г) эндометриоидные — тень кисты достаточно интенсивная за счет выраженной капсулы, неправильно округлой формы, с наличием вокруг нее добавочных теней вследствие спаечного процесса; 3) кистомы яичника — тень их обычно негомогенная, неправильно округлой формы, с полициклическими контурами за счет неоднородного содержимого и многокамерного строения; 4) склеро-кистозные яичники —тень их овальной формы, увеличенная, по величине более 2/3 тени матки; 5) тубо-овариальные образования — в области придатков видна тень овоидной или ретортообразной формы с волнистыми контурами; 6) аномалии развития половых органов: а) рудиментарная матка (обычно в сочетании с аплазией влагалища) — тень матки имеет вид тяжа различной ширины или форму полукруглых валиков, расположенных у стенок таза; б) дисгенезия гонад — тени матки и яичников отсутствуют, на их месте обычно видны тени в виде тяжей, идущих от одной до другой стенки таза; 7) трубная беременность — видна односторонняя гомогенная тень овоидной формы, располагающаяся сбоку от матки. Контуры матки несколько увеличены.

Осложнения при наложении пневмоперитонеума наблюдаются не часто. Наиболее грозным из них является газовая эмболия, возникающая вследствие попадания газа в кровеносные сосуды. Из других осложнений встречаются подкожная эмфизема, ранение кишечника и некоторые другие.

Тазовая флебография

Различают три основных способа введения контрастного вещества при флебографии: внутривенный, внутри-костный и внутриматочный. При внутривенном способе контрастное вещество вводят путем пункции или катетеризации нижней полой вены, вен бедра, голени, клитора. При внутрикостном способе контрастное вещество с помощью иглы или специальных приспособлений вводят в губчатое вещество лобковых, седалищных, подвздошных костей. Из костного мозга контрастное вещество быстро попадает в венозную сеть. При внутривенном и внутрикостном методах введения йодированных препаратов на рентгенограммах выявляется париетальная венозная сеть, а при внутриматочном — как париетальная, так и висцеральная.

Показания: злокачественные заболевания женских половых органов (для выяснения стадии распространения процесса, диагностики рецидивов, контроля за эффективностью лечения), патологические процессы вен таза (тромбозы, флебиты, расширение вен и др.). Внутриматочная флебография применяется для выявления опухолей матки и придатков, тубо-овариальных образований, при подозрении на трубную беременность. Данный метод в основном используется для топической диагностики патологического процесса.

Противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы с явлениями декомпенсации, гнойные процессы в легких, брюшной полости, туберкулез, тяжелые заболевания печени, почек, идиосинкразия к йодистым препаратам. В качестве контрастных веществ для флебографии применяются водорастворимые препараты йода (кардиотраст, диодоп, верографин и др.). Перед производством флебографии необходимо определить индивидуальную чувствительность больной к йодистым препаратам. Для этого накануне исследования вводят внутривенно I мл того же водорастворимого контрастного вещества, которое будет применяться при флебографии.

Методика

При внутрикостном способе контрастные вещества чаще вводят в горизонтальные ветви лонных костей с помощью игл Дюфо или специальных приспособлений. Предварительно производят обезболивание новокаином, который вводят в кожу, подкожную клетчатку и надкостницу. После обезболивания пунктируют лонную кость обычно на 2 см кнаружи от лонного сочленения и на 1 см книзу от верхнего ее края. При этом конец иглы должен располагаться в губчатом веществе кости. Контрастное вещество в количестве 15-20 мл вводят быстро и по возможности одновременно в обе лобковые кости. Первый рентгеновский снимок делают в момент окончания введения контрастного вещества, последующие 2-3 снимка — с интервалами 5-10 с. После окончания процедуры больная должна соблюдать постельный режим в течение суток.

Для внутриматочного введения контрастного вещества больная принимает положение, как при гистеросальпингографии. Шейку матки обнажают в зеркалах и захватывают пулевыми щипцами. После зондирования в полость матки вводят иглу длиной 15 см, которую вкалывают в дно матки на глубину 3-4 мм. В мышцу матки с помощью шприца вводят контрастное вещество в количестве 20 мл. Во время введения препарата у больной может появиться чувство жара в области живота, груди, покраснение кожных покровов, головокружение. Обычно эти неприятные ощущения исчезают через 3-5 мин после введения препарата. Первый рентгеновский снимок делают в момент окончания введения препарата, второй и третий — через 5-10 с после первого. В норме при внутрикостном способе введения контрастного вещества хорошо видна вся пристеночная венозная сеть таза (подчревные и запирательные вены, санториниево сплетение, пресакральный анастомоз). При различных патологических процессах архитектоника венозной сети может резко изменяться. Так, при раке шейки матки с метастазами в лимфатические узлы и клетчатку таза наблюдается сужение вен или их расширение, образование коллатералей, сдавление и зазубренность венозных стволов и т. д. При внутриматочном введении контрастного вещества на флебограммах видна тень маточного венозного сплетения, трубно-яичниковых сплетений, маточные, яичниковые, подчревные и общие подвздошные вены.

При фибромиомах матки венозная система ее значительно изменяется. Вены располагаются беспорядочно, асимметрично. Участки скопления венозных сосудов чередуются с малососудистыми или бессосудистыми зонами, обусловленными нахождением фибромиоматозных узлов. При опухолях яичников может наблюдаться смещение венозных стволов, изменение калибра яичниковых вен и вен трубно-яичниковых сплетений. В случае злокачественного процесса и прорастания опухоли в область трубно-яичникового сплетения блокируется отток по яичниковой вене. При воспалительных процессах в придатках матки, тазовой клетчатке, венах таза отмечается неравно¬мерный диаметр венозных стволов, появляются коллатерали и т. д.

Осложнения при тазовой флебографии встречаются не часто (ранения мочевого пузыря, тромбоз сосудов и др.).

Тазовая лимфография

Лимфография подразделяется на прямую, когда контрастное вещество вводится непосредственно в лимфатический сосуд, и непрямую, когда препарат вводится в мягкие ткани, откуда он проникает в лимфатическую сеть. В настоящее время чаще применяется прямая лимфография.

Показания к прямой лимфографии: злокачественный процесс в половых органах. Данный метод используется для уточнения стадии распространения ракового процесса, определения радикальности проведенной операции и оценки лучевого лечения.

Противопоказания: общее тяжелое состояние больных, эмфизема и ателектаз легких, непереносимость йодсодержащих препаратов.

Методика

В качестве контрастных веществ для лимфографии используются как водорастворимые (реже), так и масляные контрастные вещества (чаще). В первую межпальцевую складку на тыле стопы вводят 2 мл 1 % раствора метиленовой синей. Затем делают продольный разрез кожи тыла стопы и выделяют лимфатический сосуд, который хорошо виден благодаря окрашиванию. В сосуд вводят рентгеноконтрастное вещество с помощью шприца и специального приспособления в каждую конечность в течение 3 ч. Первый рентгеновский снимок производят через 30 мин после окончания введения контраста, последующие — через сутки и более. При наличии метастазов в лимфатической системе наблюдаются расширение лимфатических сосудов, лимфостаз, неравномерная структура лимфатических узлов, деформация и краевые дефекты наполнения и т. д.

Осложнения при лимфографии связаны как с хирургическим вмешательством, так и с введением контрастного вещества. К первым относятся различные воспалительные процессы, ко вторым — жировая эмболия, разрыв лимфатических сосудов. У некоторых больных бывает реакция на введение йодолипола, выражающаяся в общей слабости, ознобе, повышении температуры. Эти явления могут продолжаться 2-3 дня.

Биконтрастная геникография (рентгенопельвиграфия)

При данной методике в брюшную полость вводится газ, а в матку — контрастное вещество. Таким образом, рентгенография половых органов производится на фоне двойного контрастирования.

Показания: затруднения в дифференциальной диагностике опухолей матки и придатков, подозрение на множественную фибромиому матки с субмукозным расположением узлов, на перитонеальную форму бесплодия и др.

Противопоказания: такие же, как к гистеросальпингографии и газовой пельвиграфии (см. выше).

Методика

Исследование начинают с наложения пневмоперитонеума, затем в матку вводят контрастное вещество и делают рентгеновский снимок в прямой проекции. После этого больную укладывают в положение Тренделенбурга или коленно-локтевое и производят последующие рентгеновские снимки. Чтобы контрастное вещество не выливалось из полости матки, следует пользоваться масляными растворами йода и плотно закрывать шеечный канал. На снимках при биконтрастной гинекографии видны контуры матки и придатков, полость матки и маточные трубы.

Осложнения при биконтрастной геникографии те же, что и при наложении пневмоперитонеума и гистеросальпингографии.

Другие методы рентгенодиагностики

Томография почек и надпочечников в условиях ретропневмоперитонеума применяется в гинекологической клинике при подозрении на гиперплазию или опухоли надпочечников. На томограммах, произведенных после наложения ретропневмоперитонеума (пневморена), на фоне газа видны характерные тени почек и надпочечников. В случае гиперплазии надпочечников или опухоли их тени увеличены и имеют необычную форму.

Рентгенография черепа и турецкого седла показана у женщин с различными нарушениями менструального цикла: при первичной и вторичной аменорее, гипер- и гипоменорее, синдроме Шихана, посткастрационном синдроме и т. д. На основании данных рентгенографии черепа и турецкого седла могут быть диагностированы опухоль и недоразвитие гипофиза, гиперостоз задних клиновидных отростков, обызвествление диафрагмы седла и ретроклиновидных связок, декальцинация стенок турецкого седла, гиперостоз свода черепа и т. д.

Вагинография производится при подозрении на аномалию развития половых органов, особенно в детском и юношеском возрасте, для выяснения состояния созданного искусственного влагалища и т. д. Во влагалище вводят контрастное вещество (чаще густую бариевую взвесь) и делают рентгеновские снимки в разных проекциях.

Париетография (септография) используется в гинекологии недавно для выяснения распространения ракового процесса и эндометриоза в клетчатке малого таза. Во влагалище вводят тонкостенный резиновый баллон, который заполняется воздухом; в прямую кишку тоже вводят воздух, после чего больную укладывают на бок и производят послойные рентгеновские снимки (томография) таза. На фоне газа, находящегося во влагалище и в прямой кишке, можно судить об изменениях клетчатки малого таза и т. д.

Рентгенокинематография маточных труб стала применяться после появления рентгеновских аппаратов с электронно-оптическими преобразователями. С помощью этой аппаратуры возможно визуальное наблюдение за прохождением контрастного вещества в матке и маточных трубах, а также регистрация этого процесса на кинопленку. Применяется для изучения функции маточных труб при бесплодии.