Патогенетические виды расстройств месячных

При наличии одного или нескольких этиологических факторов, патогенез нарушения менструальной функции может быть различным в связи с уровнем сложной системы нейрогуморальной регуляции, на котором произошло повреждение (как это было сделано нами ранее относительно аменореи). Исходя из этого принципа, К. Н. Жмакин предложил следующую схему патогенеза различных нарушений менструальной функции.

Гипофизарные формы: а) пангипопитуитаризм, обусловливающий синдром Симмондса–Шихана; б) частичный гипопитуитаризм с одновременной гиперфункцией соматотропного гормона, клинически обусловливающий явления акромегалии или гигантизма; в) гипо-гонадотропизм, являющийся причиной гипофизарного инфантилизма. Указанные формы могут сопровождаться вышеперечисленными нарушениями менструальной функции.

Яичниковые формы: а) при двухфазном цикле, сопровождающиеся нарушениями фолликулярной фазы (гипо- или гиперэстрогенизм), лютеальной фазы (гипо- или гиперлютеинизм), или обеих фаз; б) при первичном дефекте развития яичниковой ткани (различных формах дисгенезии гонад) в основном наблюдается аменорея.

Маточные формы в виде: а) отсутствия эндометрия (аплазия матки); б) отсутствия пролиферативных изменений эндометрия на почве нейрогенной дистрофии; в) выраженной гипоплазии матки; воспалительных проявлений (туберкулез эндометрия, гонорейный эндометрит); д) спаечного процесса в полости матки в результате.

Однофазном цикле – проявляющиеся либо гипоэстрогенизмом (или преждевременной атрезией фолликулов), либо гиперэстро-генизмом при персистенции фолликулов или мелкокистозной дегенерации яичников; в) проявляющиеся гиперандрогениеи; она встречается при поликистозных или склеро-кистозных яичниках (нарушения месячных от гипо-олиго-опсо-аменореи до гиперполименореи или метроррагий после задержки месячных) и при гормонопродуцирущих опухолях: гиперэстрогенизм при гранулезоклеточной опухоли, текоме; гиперандрогения при опухоли, липоидоклеточной опухоли или исходящей из лейдиговских клеток (самые разнообразяь нарушения месячных от гипер-поли- до олиго-аменореи); г) в результате значительной травматизации эндометрия при выскабливании или химическом прижигании. При указанных видах маточных форм могут наблюдаться различные нарушения менструальной функции от аменореи до метроррагий.

Остановимся подробнее на поражениях диэнцефало-гипофизарной системы. Нарушения менструальной функции часто бывают связаны, в первую очередь, с различными анатомо-функциональными поражениями центров, регулирующих состояние половой системы. При этом принято рассматривать две группы синдромов, а именно: обусловленные а) снижением и б) увеличением секреции 1 гормонов гипофиза (в зависимости от преобладающего нарушения).

Усиление функции аденогипофиза не приводит к однотипной клинической картине; более обособленными нозологическими единицами являются синдромы усиления соматотропной и адрено-кортикотропной секреции. Усиление тиреотропной продукции, недостаточно ясно отграниченное от других форм гипертиреоидизма, обычно рассматривается вместе с ними. На определенном этапе или в определенных условиях, или при некоторых регуляторных нарушениях может наблюдаться частичный гипопитуитаризм в отношении секреции какого-либо одного гормона гипофиза, например, соматотропного, гонадотропного, адренокорти-котропного, тиреотропного или антидиуретического. Некоторые из этих синдромов дают клинически характерные сочетания с определенными нарушениями в гипоталамусе. Так, например, гонадотропный гипопитуитаризм часто сочетается с картиной адипозо-генитальной дистрофии.

Характерным признаком пангипопитуитаризма является снижение основного обмена, обусловленное комплексом факторов, а не только понижением стимулирующего действия щитовидной железы. Степень снижения основного обмена пропорциональна тяжести и стадии развития процесса. Вследствие постепенного нарушения функций ряда сфериферических желез отмечается все более развивающееся ограничение энергетического обмена и снижение расхода кислорода, вследствие чего резко уменьшается специфически-динамическое действие белков.

Среди случаев патологии месячных, особенно вторичной аменореи, важное значение имеют поражения гипоталамической области. Заслуживает внимания то обстоятельство, что при нормальном уровне секреции фолликулостимулирующего и адренокортико-тропного гормонов отмечается дефицит лютеинизирующего фактора, выделение которого регулируется подбугорьем. Характерное снижение реактивности матки к влиянию гормонов объясняется поражением вегетативных центров подбугорья, иннервирующих половые органы, вызванным перенесенными инфекциями, травмами черепа или нервным шоком. Несмотря на нормальное соматосексуальное развитие, оволосение лобка и достаточное развитие вульвы, влагалище и матка нередко бывают умеренно атрофированы. Часто отмечается ожирение. Влагалищные мазки атрофические. Невозможность вызвать маточное кровотечение путем введения даже больших сочетанных доз половины гормонов свидетельствует о наступившей атрофии нейротрофического аппарата стромы эндометрия из-за патологических процессов, произошедших в центрах вегетативной иннервации подбугорья.

Весьма важны нарушения месячных гипофизарного происхождения. Наиболее изученными являются гипофункции гипофиза у женщин, связанные с родами. Сюда относятся в первую очередь послеродовой некроз гипофиза, описанный впервые в двадцатых годах текущего столетия Глинским и позднее Sim-monds. В результате подобного поражения у больных развиваются резкое общее истощение, вторичная атрофия ряда эндокринных желез (яичников, надпочечников, щитовидной железы). Вследствие некротических изменений гипофиза родовой процесс характеризуется выраженной атонией матки, острым кровотечением в родах и последующим коллапсом. Послеродовая гипофункция гипофиза на почве тромбоэмболии его сосудов, связанная, по-видимому, с обильным маточным кровотечением и послеродовым шоком, подробно описана Sheehan.

Повреждение гипофиза (а, возможно, диэнцефальной области или гипоталамо-гипофизарной системы) обусловливает прекращение выделения гонадотропных гормонов с последующей вторичной атрофией яичников и половых органов, а, возможно, и других эндокринных желез, что ведет к аменорее. Вторичная аменорея может возникать при опухолях гипофиза типа цианофильной при болезни Кушинга, эозинофилъной при акромегалии, или хромофобной, не сопровождающейся характерными эндокринологическими синдромами. Торможение гонадотропной функции гипофиза при указанных видах опухолей происходит в результате давления их на нормальную железистую ткань придатка мозга.

Особенный клинический интерес представляет синдром Кушинга, обусловленный цианофильной аденомой или реже гиперплазией цианофильных клеток гипофиза, что ведет к усиленному выделению АКТГ. При этом больные жалуются на общую слабость, аменорею, головные боли, бессонницу; отмечается характерное ожирение, главным образом, лица, задней поверхности шеи, спины, живота, ягодиц при худых ногах. На коже нижней половины живота, на бедрах и ягодицах видны пурпурно-красные рубцовые полосы. Бросается в глаза чрезмерное оволосение по мужскому типу.

Другим видом патологии гипофиза является гиперплазия эозинофильных клеток или развитие эозинофилъной аденомы, гипофиза, что ведет к появлению акромегалии.

Клинические симптомы этого заболевания обусловлены избыточным выделением соматотропного гормона. Расстройство месячных характеризуется дикими и слабыми менструациями; далее наступает аменорея. Половое влечение исчезает. Больные жалуются на головные боли с рвотой. Ректальная температура монотонная, однофазная, гигоэстрогенная. В то же время содержание гонадотропина в моче в пределах нормы. Рентгенограмма черепа лишь в более позднем периоде позволяет установить значительное расширение турецкого седла.

Своеобразной формой является вторичная аменорея, обусловленная атрофией матки в связи с патологической лактацией (синдром Киари – Фроммеля). Более редко встречается аменорея в результате патологической лактации (галакторея) у небеременных женщин (синдром Аргонс-дель Кастильо, 1932). Этот патологический процесс заключается в расстройствах гормонального равновесия между фолликулостимулирующим и лютеинизирующим гормонами.

Предполагают, что анатомической базой его является гиперфункция эозинофильных клеток аденогипофиза. Значительно чаще вторичная гипо-аменорея бывает вызвана гипофункцией гипофиза в результате травмы черепа или опухолей, сдавливающих клеточные элементы, выделяющие тройные гормоны туберкулезной интоксикации, сифилиса и др.

Наблюдаемые подчас расстройства зрения, парезы, параличи и психические расстройства заставляют думать о наличии опухоли мозга. Больные жалуются на общую слабость, бессонницу, резкое падение веса, выпадение волос, аменорею. Отмечаются апатия, медленная монотонная речь, сморщенная бледная кожа, пониженное артериальное давление, брадикардия; местно – значительная атрофия наружных и внутренних половых органов, исчезновение волос и депигментация в области наружных половых частей. Молочные железы атрофированы, лишены железистой ткани; сосок и околососковый кружок совершенно депигментированы. Влагалищные мазки имеют атрофический характер. Рентгенография черепа только в случае большой опухоли гипофиза позволяет ее обнаружить. Особенно большого внимания заслуживают нарушения менструальной функции и изменения внутренних половых органов при опухолях головного мозга, воздействующих на гипоталамо-гипофизарную область. Они распознаются большей частью поздно, подчас при аутопсии.

Этот сложный вопрос особенно детально разобран в докторской диссертации Р. П. Угрюмовой. Хотя клиницистам давно известен факт нередкого возникновения аменореи при опухолях головного мозга, однако имеется лишь ограниченное количество работ, посвященных специальному изучению этого трудного вопроса (Т. Н. Денисенко, 1966; И. И. Усоскин, 1968, и некоторые другие. Многочисленные экспериментальные исследования предыдущих лет не доказали, что раздражения или повреждения определенных отделов и ядер гипоталамуса, трансплантация опухоли в гипоталамогипофизарную область.

По современным представлениям, как уже отмечалось, в осуществлении менструальной функции большая роль принадлежит системе гипоталамус-гипофиз-яичники, деятельность которой тесно связана с другими отделами головного мозга (кора, лимбико-петикулярная система) и с вегетативной нервной системой (И А. Эскин, 1951, 1968; К. Н. Жмакин, С. Н. Давыдов, 1963; 1974; И. А. Мануйлова, 1974, Е. М. Вихляева, 1966; Е. И. Кватер, 1967, и др.).

Работа Р. П. Угрюмовой основана на изучении изменений менструальной функции у 253 больных с опухолями головного мозга, развившимися в гипоталамо-гипофизарной области; у 205 больных были установлены опухоли гипофиза, третьего желудочка, арахноидэндотелиомы бугорка турецкого седла и др., первично воздействовавшие на гипоталамо-гипофизарную область, а 48 больных страдали опухолями головного мозга, которые вторично воздействовали на эту область опосредованно, вследствие частичного смещения и давления на нее мозга, гидроцефалии третьего желудочка. Для уточнения состояния яичников была применена кольпоцитологическая диагностика с люминесцентной микроскопией нативных нефиксированных мазков в сопоставлении с другими тестами функциональной диагностики у 138 женщин. Были также произведены патологоанатомические сопоставления локализации и топографии опухолей головного мозга по отношению к гипоталамиче-ским образованиям. Кроме того, были применены гистологические исследования яичников, матки, труб, слизистой влагалища путем изучения секционных материалов погибших женщин, страдавших при жизни теми или иными нарушениями менструальной функции на почве опухолей мозга, влиявших на подбугорье. Кроме того, в 25 секционных наблюдениях было проведено исследование внутри- и внеорганных нервных приборов яичников, матки, а также спинномозговых и вегетативных узлов.

Для изучения функционально-морфологических изменений гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы Р. П. Угрюмовой были подвергнуты исследованию паравентрикулярные, супраоптические ядра, задняя доля гипофиза в 18 случаях. При изучении историй болезни женщин, страдавших опухолями головного мозга, влиявшими на вышеуказанную область,, в 93,3% были отмечены нарушения менструальной функции. При отсутствии выраженного воздействия на гипоталамус подобные расстройства отмечались значительно реже (по Р. П. Угрюмовой - в10%,1963;поХ.Г.Ходасу - в 30%, 1965; по Т. Н. Денисенко – в 21% случаев, 1966).

У многих больных с опухолями головного мозга в определенной области (в 50–65%) было установлено вторичное бесплодие, развитие же опухоли во время полового созревания нередко сопровождалось первичным бесплодием.

Использование ряда тестов функциональной диагностики позволило обнаружить у больных с установленными опухолями различные изменения гормональной функции яичников и однофазные менструальные циклы.

При секционных исследованиях были обнаружены резкая атрофия слизистых оболочек влагалища и матки и выраженные изменения в фолликулярном аппарате яичников. В ряде случаев изменения в яичниках соответствовали – синдрому ШтейнаЛевенталя; иногда обнаруживались ретенционные фолликулярные или реже лютеиновые кисты яичников, что многие исследователи обоснованно связывают с изменениями секреции и выведения гонадотропинов. Указанные изменения вполне объясняют отмеченное наличие нарушений чадородной функции центрального происхождения.

Большой интерес представляет проведенное Р. П. Угрюмовой морфолого-функциональное изучение гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы у больных, прижизненно страдавших нарушениями менструальной функции на почве опухоли головного мозга.

Удалось установить наличие дегенеративных изменений как в эфферентных, так и особенно в афферентных периваскулярных сплетениях. Наиболее глубокие нарушения необратимого характера обнаружились в спинномозговых узлах, что позволяет говорить о нейрогенной природе дистрофий, развивающихся в яичниках и матке при опухолях мозга, вторично воздействовавших на гипоталамо-гипофизарную область. Аналогичные изменения в афферентных и эфферентных проводниках и нервных клетках спинномозговых ганглиев были обнаружены Р. П. Угрюмовой и в опытах на животных при раздражениях гипоталамуса.

Таким образом, нейрогинекологическое обследование позволило выявить у значительного количества больных нарушения половой функции, обусловленные ранними поражениями гипоталамо-гипофизарной системы.

Весьма важное значение в патологии менструальной функции имеют различные расстройства овариалъного происхождения. В случае нарушения физиологического процесса инактивации эстрогенов в организме может накапливаться избыточное количество эстрадиола, что в состоянии обусловить общее и местное расстройства (маточные кровотечения, мостальгия, мастопатия), несмотря на то, что выделение половых гормонов яичниками остается в пределах нормы. Дефицит белков, авитаминоз В, а также механическое повреждение печени могут привести к уничтожению интегральности ее клеток и отсюда к недостаточности этого «трансформатора».

Известны так называемые функциональные кровотечения и мастальгии у женщин, страдающих циррозом печени.

В этиологии гормональных расстройств функции яичников немаловажное значение имеют общие инфекции, в особенности действие бактериальных токсинов. Общепризнанно значение эпидемического паротита, который у мальчиков ведет к появлению орхита (в 10–40%), а у девочек – к поражению яичников. Большое внимание клиницистов привлекает полное отсутствие месячных, в первую очередь первичное. Среди причин первичной аменореи особенно важное значение принадлежит дисгенезии гонад. Аменорея является только одним из наиболее характерных, не патогномоничных симптомов врожденных, генетически обусловленных пороков полового развития.

Большой интерес представляют опубликованные Baron, Warenik-Szymankiewicz (1975) данные цитогенетических исследований у 125 больных с первичной аменореей. Тщательный анализ полученных результатов определения полового хроматина, карио-типирования, использования в ряде случаев структурных аберраций Х-хромосом авторадиографии позволил выделить 10 клинических групп. Среди указанных индивидов были установлены следующие формы: 1) тернеровский синдром у 21 больной; 2) чистая дисгенезия гонад – у 30; 3) мужской псевдогермафродитизм (тестикулярная феминизация) – у 12; 4) мужской псевдогермафродитизм с мужским типом строения наружных половых частей – у 2; 5) Mayer – Rokitansky–Kustner-синдром – у 33; 6) врожденный адрено-генитальный синдром – у 6; 7) гипоплазия гонад – у 6; 8) первичная аменорея на почве резкого недоразвития матки – у 7; 9) запоздалое половое созревание – у 2; 10) первичная аменорея гипофизарного происхождения – у 2 больных.

В группе больных с тернеровским синдромом лишь у 9 установлена моносомия – 45Х, у 12 же остальных наблюдались различные формы мозаицизма или аберрации Х-хромосомы.

Больные с чистой гонадальной дисгенезией и кариотипом весьма предрасположены к образованию злокачественных опухолей половых желез; так, из 9 гистологически исследованных бластом только в 1 случае диагностирована фиброма гонады, то есть доброкачественное новообразование. Во всех случаях мужского псевдогермафродитизма был установлен кариотип ХУ; в 6 прочих вышеперечисленных группах У лиц, страдавших аменореей, был определен кариотип А6ХХ, то есть эти особи были женского пола. Эндометриальные кровотечения могут быть обусловлены относительно достаточным количеством эстрогенов яичникового и надпочечникового происхождения, в то время как этого количества недостаточно для развития молочных желез и матки, что является важным клиническим признаком дисгенезии гонад.

В некоторых случаях рудиментарный яичник может быть эндогенным источником эстрогенов, выделяющихся под влиянием стимулирующего воздействия аденогипофиза. При этом некоторое время может наблюдаться даже циклическое выделение эстрогенов. Однако быстрое истощение подобных недоразвитых яичников обусловливает раннее наступление вторичной и окончательной аменореи. При выраженной дисгенезии гонад, гистологически не содержащих овариальной ткани, секреция адреналовых эстрогенов в некоторых случаях стимулируется различными стрессовыми ситуациями. Заслуживает внимания тот факт, что эндометрий больных дисгенезией гонад даже при значительной гипоплазии матки нередко с первых дней гормонотерапии реагирует на применение эстрогенов.

При дисгенезии гонад, сопровождающейся вторичной аменореей, в моче нередко обнаруживается высокий уровень гонадотропинов и при такой ранней преждевременной менопаузе нередко ставят диагноз гипоплазии яичников или первичной яичниковой недостаточности, хотя правильнее было бы говорить в таких случаях о яичниковой дисгенезии (Kinch и соавт., 1965). Philip и соавт. (1965) при обследовании 101 женщины с «первичной острой олигоопсоменореей» (у них было всего одно или два скудных кровотечения в период полового созревания), а также с первичной аменореей и нарушением набора половых хромосом, обнаружили в одних случаях нормальную, а в других повышенную или пониженную экскрецию гонадотропинов с мочой. Количественное выделение гонадотропинов находилось в связи с гистологическим строением гонад. У ряда больных с повышенным выделением гонадотропинов при нормальном наборе хромосом (46 XX) обнаружены при биопсии тяжевые гонады или выраженная дисплазия гонад без наличия фолликулов. У больных с нормальным или пониженным выделением гонадотропинов были обнаружены мелкие фиброзные яичники, содержащие единичные фолликулы. Пониженное или нормальное содержание гонадотропинов при дисгенезии гонад следует объяснить более или менее близким к норме уровнем эстрогенов надпочечникового происхождения, так как тяжевые гонады не содержат функционирующей ткани яичников.

При вторичных аменореях важным этиологическим фактором во многих случаях являются хромосомные аномалии. Однако в некоторых случаях дисгенезии гонад при аномальном наборе хромосом половой инфантилизм все же отсутствует.

При первичной недостаточности гонад у женщин с женским фенотипом Kinch и соавт. на основании истоморфологических исследований биопсированных гонад различали «яичников дисгенезию» и «яичниковую гипоплазию» у женщин нормального роста, правильно развитых по женскому типу и имевших менструации.

По гистологической структуре можно выделить 2 типа дисгенезии гонад – «афолликулярный» и «фолликулярный». При первом типе не обнаруживается ни первичных, ни вторичных фолликулов, ни овоцитов, при втором типе гонада имеет структуру гипопластического яичника с многочисленными первичными фолликулами, но без признаков их развития и тем более без следов желтых тел. При гипоплазии яичников ткань их содержит мелкие фолликулярные кисты и в некоторых случаях лютеинизированную внутреннюю теку. Подобные недоразвитые яичники в некоторых случаях, благодаря функциональным резервам, могут быть достаточными в течение 5–10 и более лет. При явлениях первичной недостаточности яичников Serment с соавт. на основании клинических, анатомических и генетических исследований различают дисгенезию, агенезию и гипоплазию яичников. Наиболее часто встречается гипоплазия яичников.

В подобных случаях у больных нормальный рост, кариотип AQXX, внешность иногда евнухоидная; соматические аномалии отсутствуют. У них наступает вторичная аменорея после некоторого периода олигоопсоменореи.

С гистологической точки зрения различают яичники, содержащие только элементы соединительной ткани, яичники, имеющие следы активности в прошлом (следы старых желтых тел) и напоминающие яичники периода менопаузы; наконец, встречаются маленькие яичники с примордиальными, часто кистозно перерожденными фолликулами, причем размер яичника значительно меньше нормальной гонады. Существуют переходные формы от гонадальной дисгенезии врожденного характера до наследственной вторичной гипоплазии яичников. При врожденных дефектах яичников, при повреждении коркового слоя, преждевременной атрофии его и склерозе возможна физиологическая, а подчас весьма ранняя менопауза.

Не лишены интереса наблюдения Evans, который путем комбинированного определения суммарных эстрогенов и гонадотропинов в моче и цитогенетических исследований содержания полового хроматина в буккальном эпителии, а также хромосомного набора (при наличии менее 25% хроматин-положительных клеток) изучил состояние 50 женщин, страдавших первичной аменореей.

Независимо от первичной локализации, точнее уровня нарушения регуляции функций половой сферы, наступившая гормональная дисфункция яичников может сводиться к 1) увеличенному выделению эстрогенов (гиперэстрогенизм), 2) недостаточному выделению эстрогенов (гипоэстрогенизм), 3) увеличенному выделению прогестерона (гиперлютеинизм), 4) недостаточному выделению прогестерона (гиполютеинизм), 5) к дисфункции яичников (В. К. Лесной, 1968).

Причинами менструальных расстройств являются в одних случаях: а) органические изменения в яичниках, либо местного характера, либо зависящие от патологии гипофиза или других эндокринных желез, б) органические поражения матки или ареактивность ее к действию нормально продуцируемых овариальных гормонов, в) общие расстройства нейровегетативного или психоневрологического характера, а также разнообразные длительные истощающие заболевания – авитаминозы, алиментарные дистрофии, сахарный диабет, туберкулез и др. Не меньшее внимание привлекает и вторичная ранняя аменорея, которая в известном числе случаев является результатом гипофизарно-овариальной дискорреляции; клинически она чаще всего возникает на почве невроза или психоневроза, в то время как местно (в половом аппарате) не удается установить наличия патологических изменений. В иных случаях наблюдается мелкокистозная атрезия фолликулов яичников; реже встречаются склерокистозные изменения в них (синдром Штейна – Левенталя), что сопровождается, хотя далеко не всегда, избыточным ростом волос, однако без других признаков вирилизации. Ввиду важности этого вида патологии данный вопрос нами рассматривается отдельно более подробно.

Принято различать гипергормональную и гипогормональную аменорею. Такие состояния нередко являются преходящими и могут заканчиваться самоисцелением. Избыточное выделение эстрогенов наблюдается в основном при персистенции фолликула, реже при фолликулярной кисте и, наконец, иногда даже при так называемой мелкокистозной дегенерации яичников; последняя, в частности, нередко наблюдается при фибромах матки с интрамуральным или субмукозным расположением узлов.

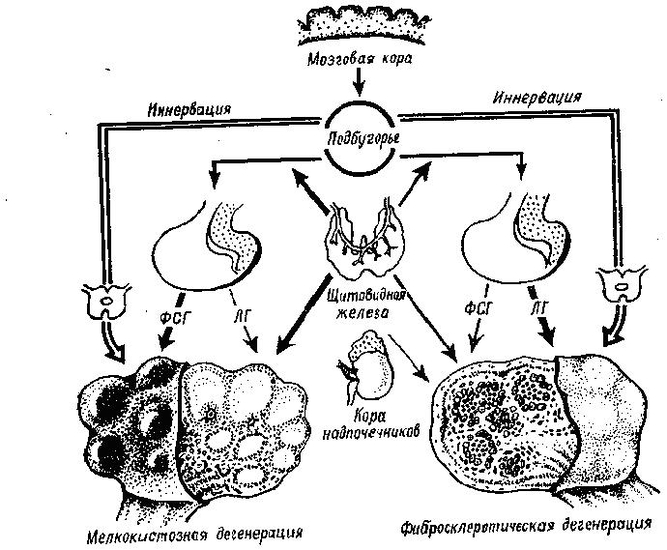

Рис. 66. Диаграмма, характеризующая патогенетический механизм при различных клинических формах дегенерации яичников (по Е. Тетеру).

Другим видом расстройства яичников является гипоэстрогения. Последняя чаще всего результат инволюции множества фолликулов, остающихся на ранних стадиях развития. Созревание и рост фолликулов могут быть нарушены в случае длительного воспалительного процесса с образованием спаек и, особенно плотны инфильтратов, приводящих к сдавливанию центробежных и центростремительных волокон, снабжающих яичники, что приводит к резкому снижению их реактивности к гипофизарным гонадотропинам. Особенно серьезное влияние на эндокринную функцию яичников оказывают тяжелые гнойные процессы в малом тазу или туберкулез придатков. В противоположность весьма нередким расстройствам продукции нарушения выделения прогестерона при овуфазном цикле встречаются в общем реже; это касается главным образом гиперлютеинизма, который изредка наблюдается вследствие персистенции желтого тела.

Даже при двухфазных половых циклах весьма нередко наблюдаются случаи гиполютеинизма, который заключается в том, что происходит либо преждевременная инволюция нормально развившегося желтого тела, т. е. сокращается длительность лютеальной фазы, либо имеется недостаточное образование желтого тела, в результате чего гиперпластические процессы в эндометрии берут верх над секреторными.

Причиной подобных состояний могут быть неблагоприятные условия окружающей среды, психические травмы, приводящие к расстройству выделения лютеинизирующего и лютеотропного гормонов; хронические воспалительные процессы в малом тазу, ведущие к нарушению иннервации и кровоснабжения яичника; авитаминозы и, наконец, гипофункция щитовидной железы.

Расстройства менструального цикла могут быть, помимо прочего, связаны с патологическим усилением действия андрогенов в женском организме. В настоящее время широко пользуются термином «поликистозная дегенерация яичников». Однако необходимо строго разграничивать две нозологические единицы: 1) так называемое мелкокистозное перерождение яичников и 2) фибросклеротическую дегенерацию яичников (рис. 66). Мелкокистозная дегенерация связана с повышенной реактивностью, вызванной гиперфункцией щитовидной железы и раздражением «автономных» нервов (области гипоталамуса) и избытком ФСГ (Е. Тетер), фибросклеротическая же дегенерация со сниженной реактивностью и избытком ЛГ. Кора надпочечников, вероятно, принимает участие в развитии фибросклеротической дегенерации.

Если в первом случае преобладают множественные фолликулярные кисты, при которых в организме могут вырабатываться в избытке эстрогены, при второй разновидности преобладают атретические процессы в фолликулах при одновременной гиперплазии текаклеток со вторичной их лютеинизацией. Подобные изменения наблюдаются, как правило, в обоих яичниках, которые большей частью увеличены против нормы, отличаются плотной консистенцией и имеют перламутрово-белый цвет. Заслуживают внимания так называемые гилюсные (или симпатикотроцные) клетки, которые морфологически сходны с клетками Лейдига.

Вторичная аменорея в некоторых случаях является основным симптомом нарушения гормональной функции коры надпочечников (адреногенитальный синдром), своевременная диагностика которого является весьма важной и поэтому

рассматривается нами более подробно в отдельном подразделе. Помимо выраженной классической формы болезни Аддисона, встречаются более легкие формы гипофункции коры надпочечников, носящие название аддисонизма; они могут клинически протекать без вирилизации или же с этими явлениями.

Первая фаза является выражением общей недостаточности функции коры надпочечников и характеризуется весьма слабым выделением минерало-гликокортикоидов, а также андрогенов, причем содержание в моче 17-КС, а также 17-ОКС явно понижено. В клиническом отношении отмечается общее истощение, сопровождающееся депрессией, бессонницей, потерей аппетита, тошнотой и рвотой. Далее присоединяются расстройства менструальных циклов (олиго-, гипо, наконец, аменорея). Наиболее характерным признаком является выраженная пигментация кожи в области сосков молочных желез, наружных половых органов, белой линии живота и др., что объясняется уменьшением продукции кортизона и компенсаторной гиперфункцией гипофиза, выделяющего в избыточных количествах меланостимулирующий и адренокортикотропный гормоны.

Наряду с уменьшением выработки адреналина надпочечниками, компенсаторно усиливается выделение норадреналина в периферических нервах, что может повести к депигментации кожи в пограничных участках. Важным симптомом является понижение артериального давления, которое иногда падает до 70 мм рт. ст. и даже ниже. Любопытно, что во время беременности у женщин, страдающих недостаточностью коры надпочечников, состояние улучшается, вероятно, вследствие компенсаторной продукции кортикоидов плацентой.

При преждевременном прекращении функции яичников причиной его в молодом возрасте у женщин Starup и Sele считают врожденную хромосомную неполноценность и вследствие этого недостаточность герминативных клеток при закладке яичников у одних больных.

В другой части случаев деструкцию герминативных клеток в препубертатном и пубертатном периоде под воздействием различных вредных факторов, гипоталамо-гипофизарную дисфункцию, обусловившую созревание большого числа фолликулов в каждом цикле с последующей атрезией их и, наконец, повреждение яичников в результате аутоиммунных реакций, которые привели к атрезии фолликулов и к снижению чувствительности фолликулярного аппарата к гонадотропинам. У 25 из обследованных 26 женщин в возрасте от 18 до 31 года месячные начались с 11–15 лет, у 5 – с самого начала они были скудными, и после периода нормальных месячных развилась олиго-менорея, перешедшая в аменорею. У 10 аменорея наступила после регулярных месячных. Длительность аменореи у обследованных больных составляла от 8 до 10 с лишним лет. У 14 женщин появились приливы, потливость, головные боли. У 24 больных ни разу не было беременности. Выделение общих гонадотрошшов у больных оыло несколько повышенным, а экскреция эстрогенов сниженной. Выделение 17-КС и 17-ОКС оставалось в норме. Все женщины были хроматин-положительными. Биопсия гонад, произведенная у 15 больных, дала следующие данные: у 3 обнаружены единичные атретические, у 2 единичные примордиальные фолликулы, у 1 – сочетание единичных фолликулов обоих типов, у 7 больных фолликулы отсутствовали полностью лишь в 2 случаях найдена нормальная ткань яичников. Гистологическое исследование эндометрия у 22 женщин позволило установить атрофию его у 18 и слабо выраженную пролиферацию – у 4.

Помимо тех или иных поражений вышележащих звеньев сложной регуляции менструальной функции не столь редко встречаются случаи вторичной аменореи маточного происхождения. Кроме общепонятной аменореи, связанной с врожденным отсутствием матки, встречается аменорея и при наличии матки реактивным эндометрием, что чаще всего обусловлено разрушением его туберкулезным процессом. Как при аменорее гипоталамического происхождения при нормально сформированной матке, так и при ареактивности эндометрия на почве туберкулеза гинекологическое исследование большей частью не позволяет обнаружить каких-либо нарушений нормального соматополового развития.

Важной причиной вторичной аменореи является частичная (а в виде исключения полная) облитерация полости матки после чрезмерно сильного выскабливания с образованием внутриматочных спаек (синдром Ашермана) или вследствие значительного разрушительного воспалительного процесса. При этом виде патологии месячных никаких явлений эндокринопатии не отмечается.

Поскольку в половине подобных случаев месячные после длительного выжидания восстанавливались без какого-либо дополнительного вмешательства, некоторые авторы рекомендуют придерживаться в основном выжидательной тактики, но подобное мнение, с нашей точки зрения, вряд ли можно считать обоснованным. Гораздо правильнее прибегать при вторичной аменорее (гипоменорее) маточного происхождения к зондированию матки или еще лучше – после предварительной гистерографии к форсированному разделению спаек с обязательным последующим введением в матку полиэтиленового шплинта на несколько недель (G. Н. Давыдов и Ю. М. Караш, 1966). Для быстрейшего восстановления эндометрия рекомендуется дополнительное лечение эстрогенами.

Из других источников нарушения месячных местного характера или появления атипичной «мазни» следует выделить довольно большую группу случаев вторично возникшего эктоцервикального интраэпителиального эндометриоза.

По данным А. Я. Бердичевской, обследовавшей 822 женщины, у (22,2%) различные нарушения менструального цикла появились после термохирургического лечения нсевдоэрозий и некоторых других изменений шейки. Причину появления мажущих пред- и постменструальных кровянистых выделений в 64% случаев составлял эктоцервикальный эндометриоз. Специфической особенностью этого своеобразного процесса является поверхностное расположение очагов эндометриоза, отсутствие тенденции к прорастанию вглубь, а также полная их безболезненность в периоды кровемазания. В то же время в очагах эктоцервикального эндометриоза происходят циклические процессы, свидетельствующие о заметной чувствительности его тканей к воздействию эстрогенных гормонов; реакция же на гормон желтого тела заметно слабее, чем действие эстрогенов. В обе фазы менструального цикла в ткани очагов эктоцервикального эндометриоза обнаруживаются железы в состоянии гиперплазии. Однако в фазу менструального кровотечения отторжения тканей в очагах эндометриоза не происходит.

Наиболее характерным свойством ткани эктоцервикального эндометриоза являются отчетливое расширение и кровенаполнение капилляров цитогенной стромы и пронизывание ее эритроцитами во вторую фазу цикла, в особенности накануне месячных, что заметно облегчает постановку диагноза).

Следует иметь в виду, что диатермохирургические манипуляции в области шейки могут обусловить стойкие и длительные разрушения менструальных циклов, что, по-видимому, следует объяснить, помимо случаев развития эктоцервикального эндометриоза, извращением шеечно-гипофизарного рефлекса в силу повреждения при операции рецепторного аппарата шейки матки.